|

|

photo:馬部文子

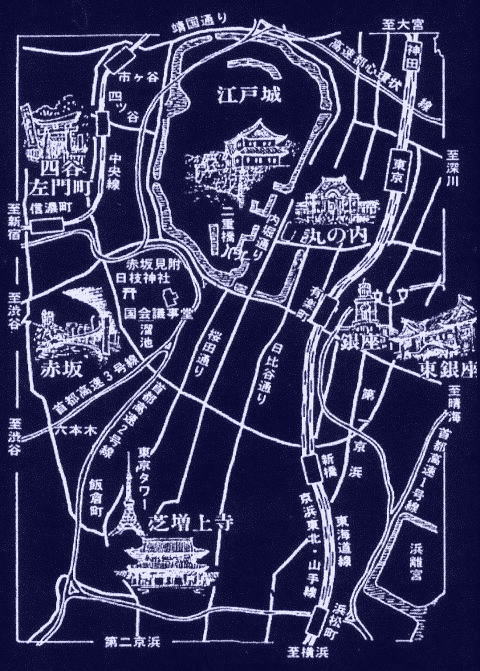

The Center of Tokyo 1.

都 心 1.

Chiyoda Ward 千代田区

Hibiya Park Hibiya Park

The Imperial Palace, Marunouchi(Tokyo Station. Maru Building, Mitsubishi Ichigoukan, International forum, ), Hibiya Park, Sukiya Bridge, Hie Shrine

皇居・丸の内(東京駅、丸ビル、三菱一号館、第一生命ビル、国際フォーラム)・日比谷公園・数寄屋橋・日枝神社

元の江戸府内に当たるところ

the Center of Tokyo 都心 1. 元の江戸府内に当たる

Chiyoda Ward the heart of Tokyo

千代田区 東京の中心(心臓部)

江戸時代もそうであったし今もその機能は変わっていない。元禄時代には100万都市になっていた江戸は、幕末には200万近い大人口を抱える。武家地64%、寺13%、人口の半数以上の町人は21%の地に密集して居住していた。

東京駅で降りて西に向かえば、ビジネスの中心地、丸の内。霞ヶ関、桜田門、官庁街、そして余暇には日比谷公園、銀座、芝居の東銀座へ出かける。南には 徳川家ゆかりの芝増上寺、西には怪談で有名な四谷、さらに政治の中心 夜の赤坂がある。

都心のオアシス、丸の内フリックスクエア

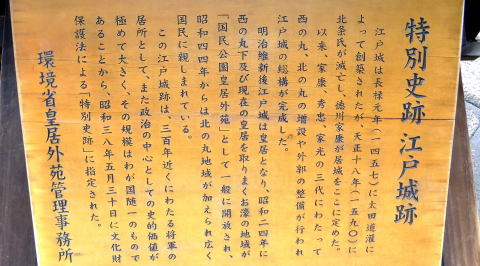

The Imperial Palace

皇居

一般公開されているのは東御苑で旧江戸城の本丸、二丸、三丸跡で、富士見櫓(やぐら)や番所が残されている(21万㎡)。皇居全体の面積は115万4363㎡あるが(日比谷公園の約7.3倍)。

参考 休園日: 一応 月曜日及び金曜日 入園は無料。

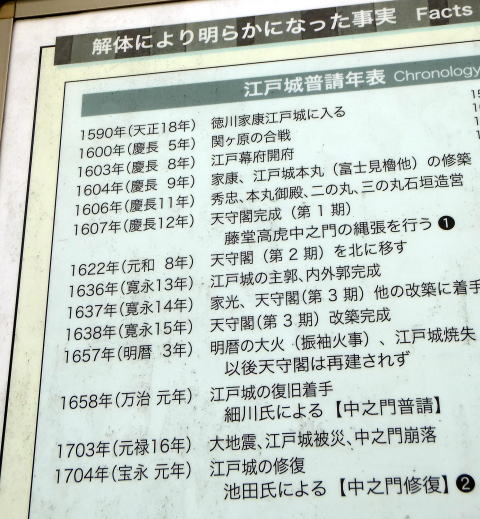

家康が入城した当初は、道灌築城時のままの姿を残した比較的小規模で質素な城であったため、徳川家は開幕までにそれまで本丸・二ノ丸に加え、西ノ丸・三ノ丸・吹上・北ノ丸を増築。また道三堀や平川の江戸前島中央部(外濠川)への移設、それに伴う残土により、現在の西の丸下の半分以上の埋め立てを行い、同時に街造りも行っている。ただし、当豊臣政権の大名としての徳川家本拠としての改築であり、関が原による家康の政権掌握以前と以後ではその意味合いは異なっていたと考えられている。

Imperial residence

国民公園 皇居外苑

皇居外苑は昭和24年4月旧皇室苑地の一部が国民公園として開放されました。

この公園は皇居外苑地区、皇居の北側に位置し12の濠によって皇居を取り巻く総面積115ヘクタールあり、濠の紙面部は37ヘクタールに及ぶ。

大芝生広場に点在するクロマツ、江戸城のたたずまいを残す濠、城門などの歴史建造物調和しわが国のシンボル的な公園として親しまれています。

東京メトロ丸の内線(農林省前の)霞ヶ関から農林省売店で昼食用におにぎりと飲み物を

用意して桜田門内掘通り~桜田門へ。10分位ゆっくりあたりを眺めつつ歩いてるといつのまにやら桜田門の前におりました。

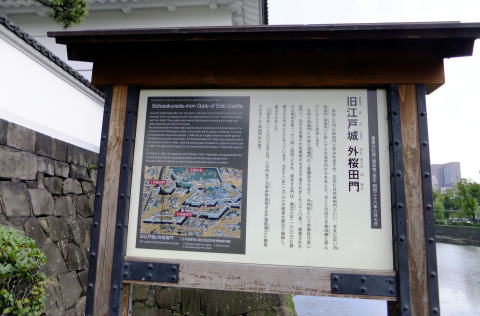

桜田門(高麗門)

正式には外桜田門といい枡形門が完全な形で残っている。万延元年(1860)3月3日 この門外で大老 井伊直弼が水戸藩・脱藩士に暗殺されました。

(桜田門外の変)

桜田門を入って見上げると枡形門は防備の門 ・二重の門になっているのがわかる。

桜田門を入ると 第2の門は渡櫓の形になっていて、門の上部に櫓がありここから敵勢に弓やで狙い撃ちで城内に直進できないようになっています。 しかも外部からは枡形の中がみえにくいため門内で起きていることがわからない様になっている。

このような枡形門は江戸城の内掘、外堀に架かるほとんどの橋にも設けられており厳重な警備が行われていました。

現在地 ←地下鉄桜田門駅 二重橋→

日比谷公園→ 坂下門→

進行方向右に道三堀から数寄屋橋を眺めつつ.....馬場先門 左手に、勇壮なる武士の像を見る。

the bronze statue of Kusunoki Masasige

楠木正成銅像

松原つづく外苑の一角に建武中興の忠臣・楠木正成公(楠公)の銅像があります。二重橋を正面に見据えるこの像は、楠木正成公が1333年(正慶2年)隠岐の島から還幸途次の後醍醐帝を兵庫の道筋でお迎えした折の勇姿を象ったものです。

正成の像は高村光雲作。馬は後藤貞行作で国民に親しまれてきた。明治30年(1897)住友家の寄付したもの。 江戸時代には祝田橋はなく日比谷壕は一体だったようです。

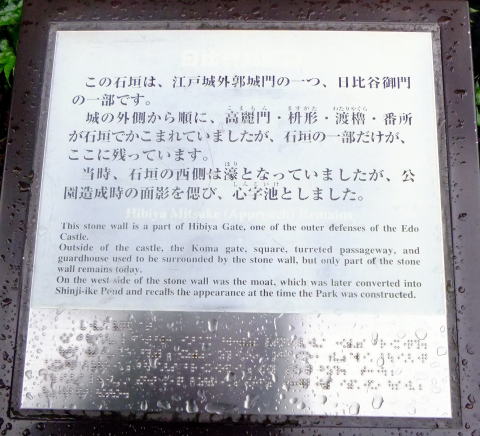

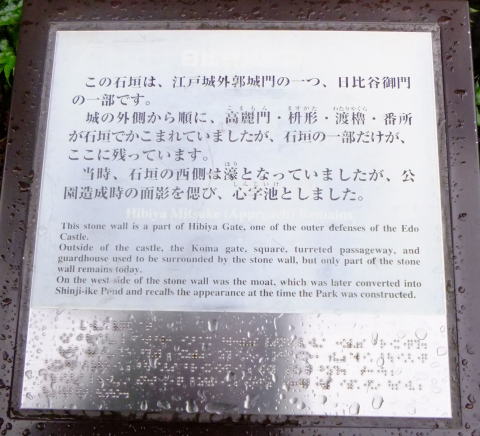

ここで気づいたのですが日比谷公園入り口近くで江戸城の一部が見られるということなんですね。 以前素通りしてた日比谷公園でしたが、この機会に確認することにしました。 以前素通りしてた日比谷公園でしたが、この機会に確認することにしました。

どうやら ここで間違いはないようです。 石垣の左がわに標示板あり。

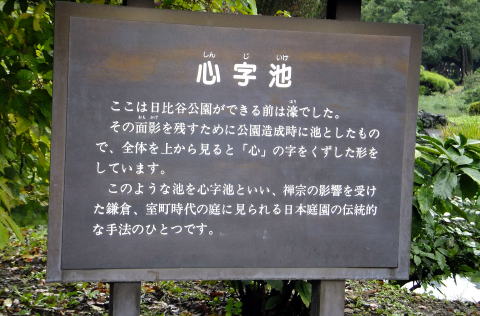

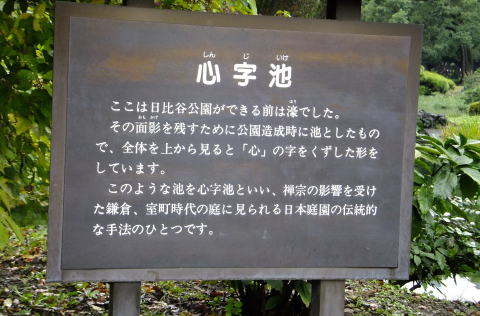

この石垣は、 江戸城外郭城門の一つ、日比谷ご門の一つです。城の外側から淳に、高麗門、枡形、渡り櫓、番所が石垣でかこまれていましたが、石垣の一部だけがここに残っています。 当時、石垣の西側は濠となっていましたが、公園造成時の面影をしのび、心字池(しんじいけ)をしました。

日比谷公園は元は濠でした...ということは江戸城(皇居)の一部だったということなんですね。今は訪れる人達の憩いのオアシスとなって..... すばらしい江戸から現代への遺産! すばらしい江戸から現代への遺産!

ここで皇居に戻ることにしました。 馬場先門からまっすぐ皇居へ進むと二重橋です。

The front of Double Bridge 二重橋前

ここで昼食... 気分一新!出発進行です。

江戸城築造前、この一帯は入り江になっていて丘陵部にはクロマツが自生していました。皇居前広場に明治21年昭和14年ー18年にかけて植栽されていった。2000本あるという。

Kikyo Gate桔梗門 正式には内桜田(桜田門は外桜田門)

桔梗門は、三の丸の南門であり 主に幕府の要職者が登下城する門の一つとして利用されていたそうです。桔梗門も濠を渡り最初の門をくぐると右側に第二の門があり、カギ型に曲がった「枡形門」

になっています。  桜田門は外桜田門といわれることなんですね 桜田門は外桜田門といわれることなんですね

桔梗濠

桔梗壕の曲がり角には辰巳櫓(たつみやぐら・南東に位置することで辰巳櫓とよばれる)水に映えて美しい。

巽櫓は、別名「桜田二重櫓」ともいわれています。石落としとしての役目を果たす出窓や、弓や鉄砲を撃つ狭間という隙間があり、敵の攻撃に対処するために作られた櫓です。

桔梗門を通り桔梗濠と大手濠を隔てる土手を上るとそこは東御苑への入り口です。

Imperial Palace East Gyoen

皇居東御苑

大手門は今も昔も正門である。 大手門は今も昔も正門である。

出入りは、大手門、平川門、北桔梗門となっています。

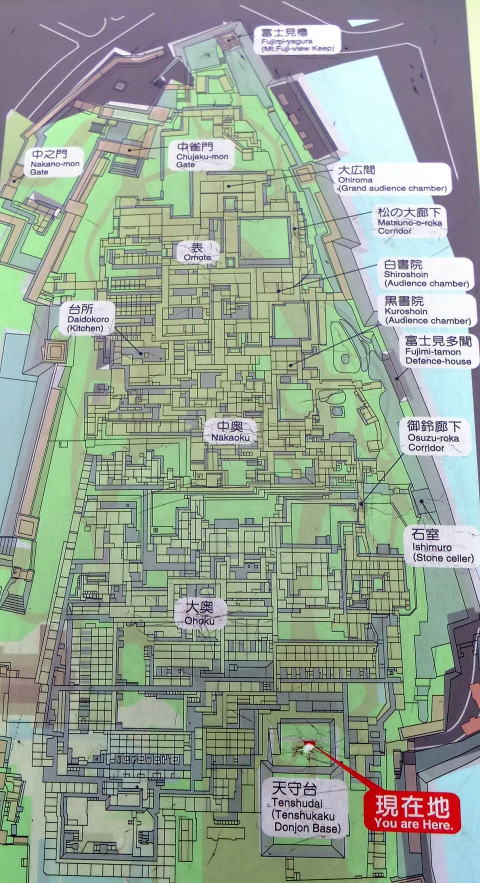

江戸城の本丸、二の丸、 三の丸の一部を皇居付属庭園をして公開している。

東御苑休園日: 月曜日&金曜日 問い合わせ先 ℡03-3213-1111

- 大手門へ

- 地下鉄各線の大手町駅(C13a出口)から約200m(徒歩約5分)

- 地下鉄千代田線二重橋前駅(6番出口)から約700m(徒歩約10分)

- JR東京駅(丸の内北口)から約1,000m(徒歩約15分)

- 平川門へ

- 地下鉄東西線竹橋駅(1a出口)から約200m(徒歩約5分)

- 北桔橋門へ

- 地下鉄東西線竹橋駅(1a出口)から約400m(徒歩約5分)

Koraimon Gate

高麗門(一の門)

高麗門(一の門)

大手門は今も昔も正門である。大名と同じ門から入城します。 入苑票が渡されます。

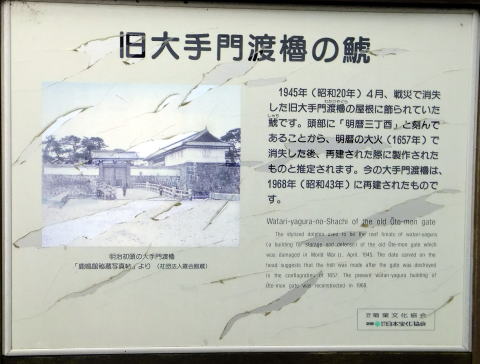

大手門 (本御門)渡櫓門(二の門)。 戦災で焼失し昭和42年に復元された、枡形内に旧渡櫓にあった鯱(しゃちほこ)が1基保存展示されています。

Shouzoukan

尚蔵館(しょうぞうかん)

三の丸尚蔵館は昭和天皇が御所有の絵画、書、工芸品などの美術品を皇室より国ご寄贈されたことにより、一般公開展示を目的として建てられたミニ博物館である。

Ote Sannomon

大手三の門

下乗門ともいう。右の建物は同心番所で、現在は門内に移設されています。江戸時代は、御三家以外の大名はここで駕籠を降りなければならなかったため、「下馬」の高札が立てられていました。家臣たちはここで待っている間、他家の家臣と情報交換をしていたため、「下馬評」ということばが生まれたといわれます。

「番所」とは警備の詰め所のこと。主に登城する大名の共の監視に当たっていました。城の奥の番所ほど、位の上の役人が詰めていました。。

Obansho 大番所

Hyakunin Bansho百人番所

大手三之門の前に設けられたのがこの百人番所で,甲賀組,根来(ねごろ)組,伊賀組 二十五騎組の4組が昼夜交代で護りを固めていました。 各組には,同心百人ずつが配属されていたところから百人番所の名が生まれました

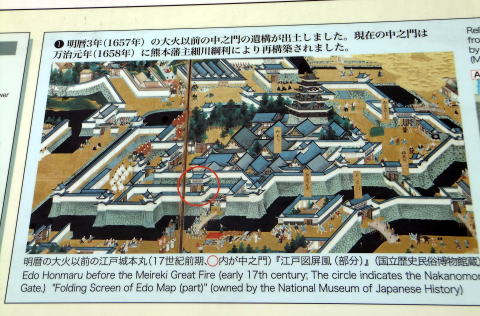

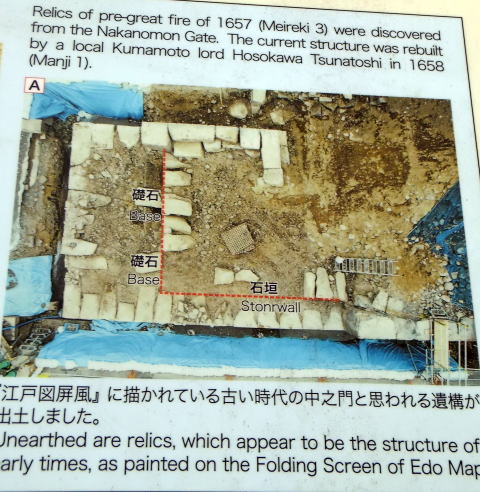

Nakanomon 中之門

Chudyakumon 中雀門

御書院門とも呼ばれ、この門を出ると本丸御殿玄関に出ます。かつては、古写真のように二重櫓や多聞櫓に取り囲まれた厳重な守衛を設けていました。 しかし、文久3年(1863)の火災で類焼し、現在は表面が焼けた石垣だけが残っています。

大手三の門から中之門まで続く広い通路は、本丸へ向かう正面だったため、中雀門と一体となって一つの大きな虎口を作り、百人番所や大番所とともに本丸護衛として重要な役割を果たしていました。石垣の上に渡櫓がのり、御弓持御持筒頭与力同心が警備にあたり、その先の大番所は書院番頭の詰所となっていました。

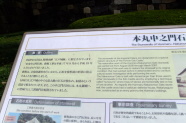

また、この区間の石垣は、大名を威圧するのに十分な巨石が使われていました。この石垣は、明暦の大火(1657)後に熊本藩細川家が瀬戸内海沿岸や紀伊半島から運んだ花崗岩を用い、元禄16 年(1703)の大地震後には鳥取藩池田家が修復しました。かつては、二重櫓や多聞櫓に取り囲まれた厳重な守衛を設けていましたが、文久3年(1863)の火災で類焼、現在は表面が焼けた石垣だけが残っています。

さあ、 本丸はもうすぐだ!。

Here let's have a quick learning about the relicks of Edo Castle

|

皇居内の石垣は特別史跡「江戸城跡」に指定されています。本丸中の門は平成17年~19年に修復されました。江戸城の中でも最大級の巨石が布積技法で、また、この中の門石垣には本丸御殿の登城口として渡櫓門が配置されていました。

|

苑内がいつも美しく見せていただける一つには勤労奉仕の皆様のお力添えに拠るところは大きい。近くを通りかかり千葉から参加したヴォランテイアーで勤労中でしたが聞くことができました。 彼女は初めてでありましたが この奉仕は文字通り要する時間と費用は個人の負担で全て賄ってるとのこと...頭が下がります。

Fujimitamon

富士見多聞

Tamon is a warehouse built in terrace style, was used put guns and arrows

in. In the war time from its lattice windows they can shoot at the enemy.

多聞とは防備をかねた長屋造りの倉庫のことで、鉄砲、弓矢が納められ戦時には格子窓を開けて狙い打ちできました。 本丸の周辺は多聞と櫓で万が一に備えられました。

そして14:50 本丸跡、天主台跡へ向かう。

上記建造物の説明

さあ、もうすぐ本丸だ!

本丸に近く笹薮が。いろいろな種類が並んでて植えられ美しい、いい雰囲気が包みます。

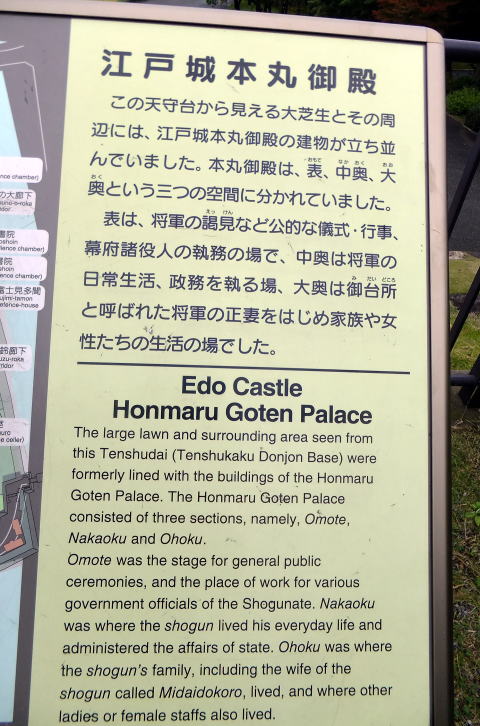

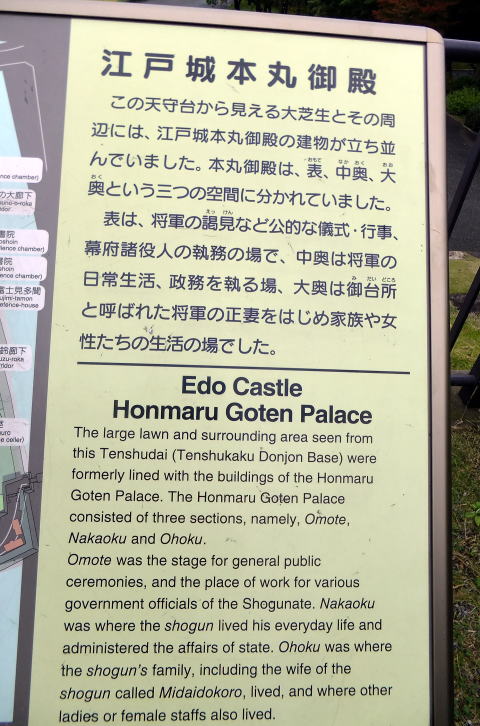

この周辺は江戸城本丸の建物が立ち並んでいました。本丸御殿は、表、中奥、大奥という三つの空間に分かれていました。(下記参照)

本図は万冶造営による本丸と彫られた由緒ありそうな古い記念碑が設置されてましたが、 いつ頃のものでしょうか・!

Here we are at Edo Castle! さあ、江戸城に着きました。今日の最終目的地点到達。

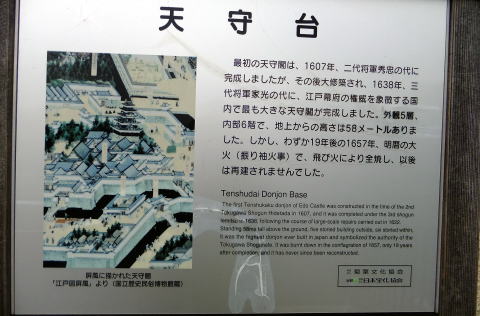

The ruins of Castle Tower, or Donjon 天守閣跡

江戸城の天守閣は、慶長11年(1606)と翌年の2年にわたって建設され完成した。その後もたびたび修築されている。 天守閣の基礎石積歯、44m四方、 高さ18メートルでその上に金色のシャチを頂く五層の天守がそびえていた。 1657年の大火で焼失。

天守台はもっと広いと思ってましたが...

天守台から桃華楽堂方面をを眺めて...

Tokagakudou music hall 桃華(とうか)楽堂

桃華の由来は皇太后さまのお誕生日が3月で桃となし、華の形は十が6個と一で構成されてるから還暦(数え年61歳)を意味することで命名されたという。

桃華楽堂は音楽好きの香淳皇后の還暦を記念して建てられた。昭和41年2月に完成。

鉄仙の花弁を形どった屋根と8面体の珍しい建物である。抽象的に描いた羽ばたく鳥、日月星、衣食住、風水火、春夏秋冬、鶴亀、雪月花、楽の音、松竹梅をあしらっている。 優雅な日本女性像を描き出したものと言う。

天守閣跡

Shiomisaka slope 汐見坂

徳川時代、本丸と二の丸とをつなぐ坂道であったが、当時、この坂から海が手に取るように見えることで汐見坂の名が起こったという。

皇居東御苑にある白鳥濠の北側の坂から大手門へ向う。 |

|

Ninomaruteien garden 二の丸庭園

皇居東御苑の二の丸庭園は日本庭園でここの静けさは時がまるで止まったかのよう格別なものでした。池泉回遊式庭園、雑木林や菖蒲田、諏訪の茶屋などがあります。

江戸時代、二の丸には、小堀遠州が造り、三代将軍の徳川家光の命で改修されたと伝えられる庭園がありましたが、長い年月の間にたびたび火災で焼失し、明治以降は荒廃していました。

現在の回遊式の庭園は、昭和43年の皇居東御苑の公開の開始に当り、九代将軍徳川家重の時代に作成された庭園の絵図面を参考に造られたものです。

|

諏訪の茶屋

諏訪の茶屋は、江戸時代には吹き上げ御所(現在御所)にありました。この建物は、明治45年に再建されたものです。明治期の茶室風の建物として優雅な外観を持っているため東御苑の整備でこちらに移されました。

|

下の標示板の説明(池の鯉についての説明です。)

日本の錦鯉とインドネシアのヒレナガコイを交配して生まれた。 長い背びれと尾ひれをたなびかせて泳ぐ姿が見られます。確か2015年インドネシア高官がこちらの鯉を興味深げにご覧になられて感激されてました。この池の金魚はよく育って大きい のですが 背びれ、尾びれがとても長く美しい..... のですが 背びれ、尾びれがとても長く美しい.....

長いのが印象的! なんて優雅な鯉達なんだろう!先月インドネシアの首相だと思いましたがここを訪れました。きっと鯉のお話談義で花が咲いたことでしょう。 世界交流にこちらの日本庭園は大きく一役果たしてます。 世界交流にこちらの日本庭園は大きく一役果たしてます。  ! !

また皇居にきたらここに来るとしましょう!気持ちが安らぎます。

明治初期に来日し、東京大学で建築学を教えたイギリス人ジョサイア・コンドル氏は日本の庭園はこの国の風景の再現である」とその著書で語っています。.小堀遠州作といわれる池水は現在とほぼ同じ場所にあります。

江戸城の旧地は平安時代末から鎌倉時代にかけて江戸氏の館であったが、1457年、大田道灌がここに30年間城主であった。後、上杉氏、北条氏、そして1590年徳川家康がここに幕府を開き明治まで徳川氏の居城であった。徳川家康の開いた江戸城の主である将軍は家康を含めて15代あったわけであるが、生活のおこなわれるところが、江戸城本丸にあった大奥なのである。その生活規模は驚かされるばかりであるが 家光が1651年に亡くなったとき 解職された奥女中の数は3700余人であったという。(まさに美姫3千人!)

撮影 千鳥ヶ淵にて

皇居一般参観コースに参加。(事前に宮内庁ホームページに申し込み、私のコースは4,50名のグループでしたが100名の時もあります。)

Kikyomon gate 桔梗門

皇居参観者や勤労奉仕の人たちが出入りする門となっている。 桔梗門は内桜田門とも言われているが、一説では、昔この門の瓦に大田道灌の家紋の桔梗がついていたと言うので、桔梗門の名が生まれたと いわれています。

門の構造は、桝形のままに昔のじょうもんの面影をとどめている。ここを入ると一部が三の丸。

Kikyomon Watanabe 桔梗門渡櫓

桔梗門渡櫓を中に引率されて窓開館へ向かう。

Soumeikan (Rest room) 窓明館(休所)

参観の説明や参観までの休憩に使われる広い講堂みたいなところで、前から順番に座って、説明を待ちます。 その間に、左手にある売店で記念品などを買ったり、トイレに行ったりしておきます。

Fujimiyagura turret 富士見櫓

1659年再建。 野づら積み;石垣の高さ14.5m, 櫓の高さ15.5m

櫓台は加藤清正によって慶長11年(1606)に築かれた。1657年に天守閣が大火で焼失した後、富士見櫓が代用されたと伝えられる。

どこから見ても同じ形に見えるため、俗に八方正面の櫓とも呼ばれ、特に石垣上にせり出している石落し仕掛けのある南面の屋根が描く曲線は優美である。 自然石をそのまま積んでいるため、乱雑ですき間が多く崩れそうだがつみ方としてはもっとも堅牢だと言われる。

加藤清正公創建

宮内庁庁舎

1935年に建築された。 |

|

Fushimiyagura Oar

伏見櫓(やぐら) 皇居内から初めてその全景を一望す。

建物で江戸城の昔の面影を伝えるものは、わずかだが、この二重櫓は当時の西の丸の殿舎の西南隅に建てられたもので、左右は、かなり大きな多聞ものこっている。家光将軍の1628年京都伏見城から移築したものと伝えられる。

櫓の高さ約13.4m。

Imperial Palace 宮殿 ・ 松の塔

伏見櫓へ行く途中にその形が遠くに見えました。 左に見える塔は照明塔

Matsunoto Tour 松の塔 照明塔

Chowaden Eastern Square 長和殿 幅163m

長和殿の前面広場は東庭と呼ばれ、新年・天皇誕生日の際の国民一般参賀の会場となる。

The square is used as the space for the general attendance on a new year

or Emperor's birthday.

Yamashita road 山下通り

Fujimiyagura Turret富士見櫓(1659年再建す。石垣の高さ14.5m, 櫓の高さ15.5m.

富士見櫓は江戸城旧本丸の東南隅に当たっている。江戸城本丸の遺構として貴重な存在と言われている。1657年に天守閣が大火で焼失した後、富士見櫓が代用されたと伝えられる。

The above mentioned is the whole Higashi Gyoen course prepared for the

public.

It's 2km distance, about one hour 's walk.

約2キロのコースでした。所要時間1時間。

j j

Double Yagura 二重櫓

東京駅からまっすぐ皇居へ向かってくると、最初に見えるのが、この二重櫓。 桜田櫓とも巽櫓(たつみやぐら)ともいわれる。 江戸城には 二十、三十の櫓があったが、今ではこれと富士見櫓、伏見櫓の三基のみとなった。

実に日本の城は優美でその姿にはいつ見てもうっとり魅せられる。 近くのoffice worker ランチ片手に外桜田門の中でお昼するのを見かけましたが実にぜいたくな環境、うらやましい限りです。

Marunouchi, Yurakucho Walking Course

丸の内、有楽町 散策コース

循環バス

Traffic 丸の内シャトル; 丸の内一帯を巡回する無料バスがあります。

年中無休で15分間隔で運行。(平日8:00~20:00 ただし 土 ・日 ・祝祭日10:00~20:00)

南は有楽町の国際フォーラムから、北は大手町ビルまでと南北の移動が便利。

Marunouchi 丸の内

約400年前東京湾の波打ち際であったのを家康は舟便と排水のため堀(道三堀)を掘ったのだが今は埋め立てて丸の内はできあがった。

東京大江戸博物館・模型を撮影 館内撮影自由

約400年前、江戸時代には大名屋敷町であった丸の内。 皇居、東京駅に挟まれ、日本を代表するビジネスセンターへと発展したこの町 今や美術館や800店を越えるショップ、レストランが軒を連ねています。

歴史

丸の内とは 道三堀(大手町通り)から南、外堀(外堀通り)から西、数寄屋橋(かって一世を風靡した小説「君の名は」の文学遺跡で有名)、門内(いまは有楽町)から北をいう。 ここには江戸の南奉行所があったところとして、江戸町民には忘れられないところである。 北町奉行所は呉服橋門の左側にあった。司法立法行政の三権分離がなかった江戸市内、

町奉行は今の都知事、警視総監、最高裁判所長官にあたる。

Wadakura Fountain Park 和田倉噴水公園

The Prince Marriage monument 皇太子殿下ご成婚記念碑

Tokyo Station 東京駅Important Cultural Property 国の重要文化財

1914(大正)年竣工の東京駅丸の内駅舎歯、ルネッサンス様式の赤レンガ建築。

戦後に2階建ての駅舎として修復したが、2012年に本来の形態をとり戻す。

Maru Building & NewMaru Building 丸ビル&新丸ビル

Maru Building 丸ビル New-Maru Building 新丸ビル

2002年9月(平成14年)、東京駅丸の内南口に丸ビルがオープン。 高感度なファッションや雑貨

などのショッピングゾーン、レストランゾーン、インタラクチイブゾーン、ビジネスゾーンからなる複合ビル。

新丸ビルは2007年4月オープン成る。

Mitsubishi Ichigokan 三菱1号館美術館 広場

一歩入ればそこは豊かな緑ある空間が広がる。ビルの谷間にあって皆さんの貴重な

オアシスになってます。

Break Time

at Mikuni Restaureint at Mikuni Restaureint

右側の建物は三菱1号館美術館 ・左には軽食&カフェ ・手前は三国レストラン丁度この頃(2011年4月)ロートレック展があり、三国レストランではロートレックがよく食したといわれるお気に入りのメニューがあるということでしたので大変興味あり早速でかけました。

舌ひらめ、オマール海老、ナツメグエストラゴン(香料を使って)、メインは丹波鹿ポワレ。1万円也。 そうそう それにボルドーワインを薦められて...

新鮮でないのかお味はいまいちでしたが、一応満足しました。帰り際レジの横にある ベルサイユにあるマリーアントワネット農園で作った紅茶(\500)購入、新鮮な茶葉、三国さんお気入りの品お勧めです。

Old-Daiichiseimeikan 旧第一生命館(DNタワー21)

DNタワー21は戦前最後の現存する大規模建築として東京都選定歴史的建造物に選定され

ている。

終戦後1945年にGHQ(連合国総司令部)庁舎として接収されました。

マッカーサー総司令官は、東京に進駐した当日にこのビルを選びました。

現在でもマッカーサー司令官室は保存されておりますが一般公開はありません。

1995年隣接する農林中央金庫ビルと一体化されて「DNタワー21(第一・

農中ビル)として改装されました。(外装は花崗岩を主としたシンプルなデザイン)

。歴史的建造物である第一生命館の外観は保存された。

MacArthur Memorial Room マッカーサー記念室

現在では見学は許されておりませんが、過去の見学記述有り。

下記の通り

室内の壁はクルミ製とのこと。引出しのないシンプルな机はマッカーサーの好みだった

そうだ。床も、楢・樫・桜・黒炭などの寄木細工でできた最高級の造り。使いこまれ、

革が擦り切れた椅子が時間の経過を物語る。また、ここは接収直前まで、同社の社長室

として使われていたという。

from pamph from pamph

日本生命ギャラリー

正面一階入り口の左側は日本生命ギャラリーになっており、どなたも無料で現代絵画が鑑賞できます。

Tokyo International Forum 東京国際フォーラム ℡03-5221-90

大小7つのホールを含む複合文化施設.展示会、ミュージカル、コンサートが催される。

大小7つのホールを含む複合文化施設.展示会、ミュージカル、コンサートを催す。

近未来的なガラス棟の外観が特徴。

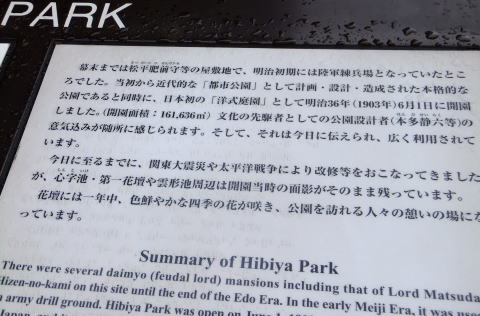

Hibiya Park 日比谷公園

Mitsukeato Castle ruins 見附跡

この石垣は江戸城外郭の一つ、日比谷御門の一部です。...以下は下記の通り。

Shinjiike 心字池

Hibiya Park in autumn colors 紅葉の日比谷公園

Sukuyabashi Bridge 数寄屋橋

歴史

1629年江戸城の外堀に初めて架けられ、1929年に石橋に架け替えられたそうです。かって1952年(昭和27年)大ヒットした菊田一夫作「君の名は」で一世風靡したドラマの舞台は数寄屋橋。 私もファンの一人としては 長年 もともと在った数寄屋橋の場所がはっきりせずに気になってた時期がありましたが、「数寄屋橋此処に在りき」の石碑を見てほっとしましたっけ。

「数寄屋橋此処にありき」 菊田 一夫

当時 女性のファッションは「君の名は」のヒロインよろしく「真知子巻き」がずいぶんと流行ってました。私もご他聞にもれずに...

大変小さな公園ですがかっての数寄屋橋のあったところは公園になりました。岡本太郎の「若い時計台」もありで......ぜいたくは言えませんね。 この時計台は夜になると顔やツノが光るとのこと...これはぜひ見たい!!。

循環バス

Traffic 丸の内シャトル; 丸の内一帯を巡回する無料バスがあります。

年中無休で15分間隔で運行。(平日8:00~20:00 ただし 土 ・日 ・祝祭日10:00~20:00)

end........ 丸の内、有楽町 散策コース

江戸三大祭の一つ、山王祭が行われる。旧社格は准勅祭社、官幣大社。

Hie Shrine 日枝神社 (ひえじんじゃ)

日枝神社は大山咋神(おおやまさくのかみ)、また相伝に三柱の神々を御祀りしています。

古事記には、大山咋神は日枝の山に鎮まり給う神としてしるされています。大地を支配し、

山と水を司り、万物の最長発展・産業万般の生成化育を守護します。

当社は江戸城の鎮守として、将軍家の社参(毎年正月・六月)あり格別なものがありました。

ここでは都会の喧騒から離れ、静寂の空間が広がります。癒しの場所として人気が高い。

The New Shinto Shrine Approach to Hie shrine 新参道・山王橋

再開発によって、平成十一年に完成した新参道です。エスカレータがついてます。

明治維新、東京遷都を経て、江戸城は宮城(皇居)となり、大正天皇のご即位の日、官幣大社に列せられました。戦後、社格は廃されましたが今なお皇城の鎮として日本の中心をお守りしています。

東京の中心地永田町アクセス(地下鉄、赤坂見附・溜池山王駅・国会議事堂前下車)

The Sanno Shrine Torii 山王鳥居

鳥居は聖域と人間界の境界を示しています。一説には神様の使いである「鳥」が止まり「居る」

場所であるため「鳥居」と言われます。

Shrine Omotesando 表参道 (山王男坂)

The God Gate 神門

表参道を上るとまずはじめに目に入るのが朱塗りの神門。

「皇城之鎮」の神号額は神宮祭主 北白川房子様によるものです。

神門の外側には隋神像が奉安されています。弓矢を持ち、太刀を帯びた勇壮な姿は、

昔、護衛にあたった近衛府の舎人を模したもの。

「手水舎」

男坂を上りきると左手に手水舎があります。参拝の前に手と口を清め

ます。心身を洗うという意味があります。

日枝神社の御由緒

今から約800年前に建てられた日枝神社には、山の神様「大山咋神(おおやまくいのかみ)」、

比叡山の神様が祀られています。滋賀県・比叡山のふもとにある日吉大社が、全国に

派生創建された神社。

「社殿」

旧社殿は国宝として貴重な存在でしたが、昭和20年大空襲で焼失してしましました。

現在の社殿は昭和33年氏子奉賛により造営されました。権現造りで鉄筋コンクリート

造です。現在都会ではコンクリートのビルの高上階建物内に位牌供養するお寺がある。

日枝神社は地権者として地上44階建ての「山王パークタワー」オフィスビルに参画し

ており、そこには山の手を一望できる展望ロビーがある。さすが都心永田町にある神社

ですね。

The God of Monkey「神猿」

正面拝殿前、左右に存するは狛犬でなく石のお猿さんでした。

近江比叡山に鎮まる神と信じられ、そこにいる猿を山の使者として大切にしております。

大田道灌が江戸城内に創建。徳川家康が入城してからは、徳川家の産土神(うぶすながみ)

とされた。 山王祭は江戸三大祭りの一。 山王権現。日枝神社の山王祭、神田明神の

神田祭を天下祭りといって、 江戸城にくりこみ、将軍の上覧に供したが、三社祭は純粋

の町人の祭りである。(三大祭りは、根津権現、深川八幡を入れる場合がある。

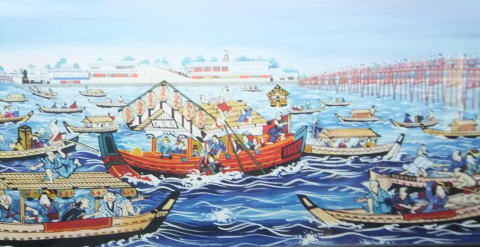

山王祭

from hiejinja pamph

San-no Festival 山王祭

太田道灌が山王宮を江戸城の守護神として奉斎したのが文明(1478)年6月15日のこと。

以来毎年同日に行われております。

from祭り色彩蔵 from祭り色彩蔵

Sanno Park Tour 山王パークタワー

現在都会ではコンクリートのビルの高上階建物内に位牌供養するお寺がある。日枝神社は地権者として地上44階建て(高さ194.4m)の「山王パークタワー」オフィスビルに参画しており、そこには山の手を一望できる展望ロビーがある。さすが都心永田町にある神社ですね。

* 神田明神は千代田区の町名ですが、 台地 ・ 文京区になります。

. back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

Images for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified,

or reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文子

|

|