photo:馬部文子

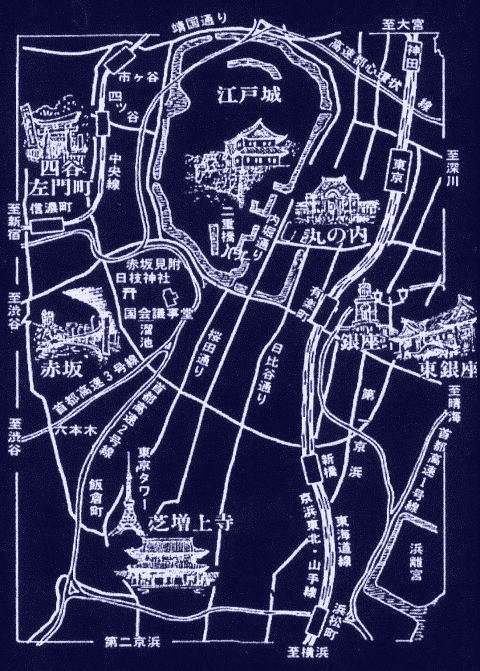

The Center of Tokyo 2 222

都 心 2.

Chuo Ward 中央区

Yaesu&Nihonbashi, Kyobashi, Ginza, Hamarikyu

八重洲&日本橋散策 ・京橋 ・銀座 ・浜離宮

元の江戸府内に当たるところ

the Center of Tokyo 都心1.元の江戸府内に当たる

Chuo Ward The heart of Tokyo 中央区 (心臓部)

江戸時代もそうであったし今もその機能は変わっていない。 元禄時代には100万都市になっていた江戸は、幕末には200万近い大人口を抱える。

武家地64%、寺13%、人口の半数以上の町人は21%の地に密集して居住していた。

東京駅で降りて西に向かえば、ビジネスの中心地、丸の内。霞ヶ関、桜田門、官庁街、そして余暇に

日比谷公園、 日本橋、人形町、京橋、銀座、芝居の東銀座へ出かける。南には徳川家ゆかりの芝増上寺、 赤穂義士47士が祀られている泉岳寺、西には怪談で有名な四谷、さらに政治の中心 夜の赤坂がある。

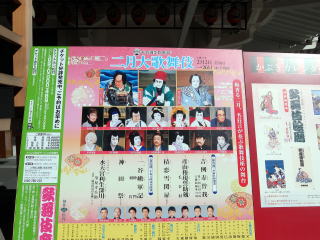

1913年4月 オープンした新しい歌舞伎座は和風で伝統的建物である。

Fifth-generation Kabukiza reconstricted in 2013, 5代目 歌舞伎座2013年完成

Nihonbashi 日本橋

江戸時代には通りには唐物や(洋品屋)、呉服屋、文房具や、本屋が多かった。

日本橋は1601年に架けられた五街道(東海道、日光街道、奥州街道、甲州街道)の起点、

今でも東京の道路元標の碑が立っている。 この向こうには駿河町(いまの室町1丁目)、 左前に越後屋呉服店(三越)その向こう隣には 三井本社がある。 丸の内に発生した岩崎家の三菱財閥に対し、日本橋には三井財閥がある 。

銀座から もとの東海道を北へ行き高速道路の下を通り京橋を渡ると日本橋通りである。

左には東京駅八重洲口がある。右の角には コレド日本橋(もとの東急日本橋)がある。

A Walk for Yaesu&Nihonbashi 八重洲&日本橋 散策

A walk for Edo flavor

活気満ち溢れる日本橋を江戸時代に思いをはせて日本橋を歩いてみよう!

コース

1.Tokyo Station Marunouchi Main building, ~ 2. Kitamachi Dedication Center 3. The Ishibashi stone notice for Lost Children 4.Tokiwabashi bridge gate 5.Nihon Ginko Bank Home Building 6. Mitsui Bank Home building 7. Mitsukosi Department Store (Home Building) 8.Miura Acupuncture Ruins 9. Nihonbashi Bridge 10. Famous Water/Shirakiya Wel1. 11.Takashimaya Department Store Tokyo Building

1. 東京駅丸の内本屋(国重文) ~ 2. 北町奉行所跡(都旧跡) ~ 3. 石橋迷子しらせ石標 ~

4. 常盤橋門跡(国史跡)~ 5. 日本銀行本店本館(国重文) ~ 6. 三井本店(国重文)~

7. 三越本店(都歴建)~ 8. 三浦按針遺跡(都旧跡) ~9. 日本橋(国重文) ~ 10. 名水白木屋の井戸

(都旧跡) 11. 高島屋東京店(国重文)l.

1. Tokyo Station Marunouchi Main building

東京駅丸の内本屋(国重要文化財・2003年5月指定)

東京駅丸の内本屋は、日本の鉄道網の起点となる停車場の中心施設です。 明治時代の計画に基づいて

建設された。首都東京を象徴する貴重な建築であり、レンガを主体とする建造物としては最大規模を誇ります。

明治22年(1889)に東海道への起点 ・ 新橋駅と東北方面への起点 ・ 上野駅を結ぶ高架線が計画され、大正3年(1914)12月に東京駅が開業しました。当初は、皇居に面した丸の内側 、東側の八重洲口建て られたのは昭和4年(1929)のことです。

この丸の内本屋は辰野金吾の設計で、南北折れ曲がり延長約335mに及ぶ長大な建築です。

中央棟の 南北 に両翼を長く延ばし、八角広室のドーム屋根が南北対照の位置にひとつずつ配されています。当初は3階建てで、総建築面積10500㎡と東京ドームの倍以上の規模を有していました。

空襲で大きな被害を受けましたが、昭和62年国鉄分割民営化後、3階部分、南北のドーム屋根などを

復元しました。屋根材65,000枚中45,000じゃ使用できましたが、(保管、補修を宮城県石巻市でし

ておりましたが、津波で塩害を蒙った)不足分はスペイン産で補っています。

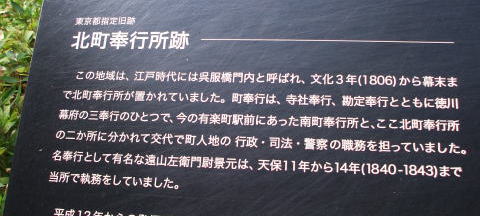

.2. Kitamachi Dedication Center 北町奉行所跡(都旧跡)

江戸の町奉行は、江戸市中の行政・司法・警察などを担当。 南北2か所に設置されていた。 それぞれ何度か移転しています。

北奉行所は文化3年(1806)から幕末まで、呉服橋御門内にありました。 現在の東京駅日本橋口周辺に

当たる。

丸の内トラストシティの東側歩道に、復元された石組みの溝と解説版が設置されています。

発掘された敷地北東部の溝から角を削り面取りした石が出土、屋敷の鬼門、良(北東)の方角を護る

呪術的な意味があるといわれています。

高橋英樹や松形弘樹演じた「遠山の金さん」のモデル・ 遠山左衛門尉景元は幕末の北町奉行ですが、天保の改革に反対してわずか3年で罷免されます。その際、町人の生活や娯楽を守ったため「金さん」

の芝居が人気を博しました。後に南町奉行に返り咲き7年務めます。南北奉行を務めたのは異例でした。

南奉行所は 現在の有楽町駅南東側にありました。

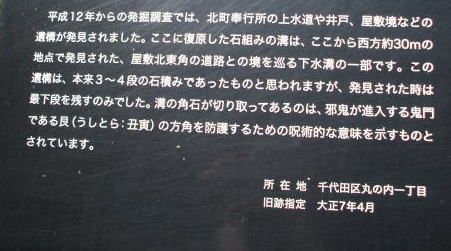

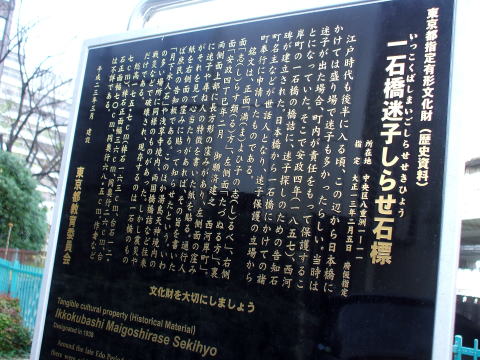

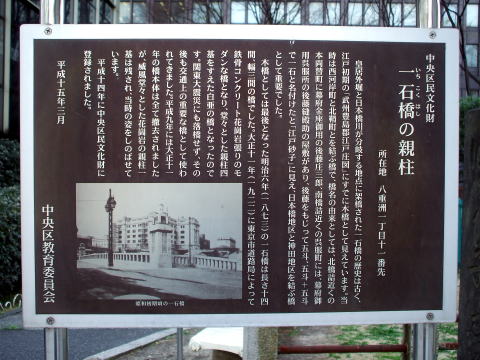

3. The Ishibashi stone notice for Lost Children 一石橋迷子しらせ石標(都有形)

江戸時代の日本橋、一石橋界隈は盛り場で、迷子や尋ね人が多かったようです。当時迷子は町内会で

責任をもって1857年告知石碑が建立されました。

正面に「たづぬる方」、右側に「志(知らす人)と刻まれています。両側の上部に方形の窪みがあり、左側の窪みに迷子や尋ね人の特徴を書いた紙を貼りました。右側には心当たりある人がその旨を...いわば

当時の告知板。 湯島天神、浅草寺(復元)、両国橋 等、往来の多い場所にありました。

一石橋の北に金座支配・後藤庄三郎、南に呉服町頭取・後藤縫殿助の屋敷があり、後藤(5斗)を2つ

合わせて一石になったといわれています。

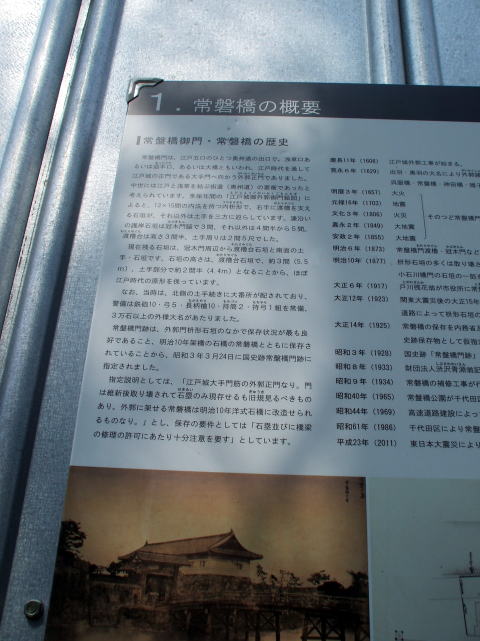

4. Tokiwabashi bridge gate常盤橋門跡(国史跡)

江戸城の外堀の表正面で、現在は石垣だけが残る。 この門は浅草、千住をつなぐ奥州街道の入り口であっ

たので、浅草口と呼ばれ、江戸5門の一つにも数えられている。その大きさに驚く。

常盤橋交差点 常盤橋交差点

常盤門跡は寛永6年(1629)に東北の大名によって築かれた江戸城外郭門。石垣を方形にめぐらせた

「枡形門」と呼ばれる江戸城防御のための門です。古くは外堀の正門であることから「追手口」、また浅草

へ通じてることで「浅草口」とよばれていた。 家光により常盤の名がつけられたといわれる。

上には昭和の高速道路が走っている。その先に常盤橋がある。遠くからでも石柱の形は良くわかる。

常盤橋 常盤橋

常盤橋は他にもあるが、江戸時代に作られたものは今と違って威厳が感じられます。

二つの常盤橋がありますが、人道の方は常磐橋、新しい方が常盤橋。東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)により、枡形石垣と石橋が危険な状態となり現在は工事中につき立ち入りは禁止です。

工事中

常盤橋門は奥州道へと通じており、田安門(上州道)・神田橋門(柴崎口)・半蔵門(奥州道)

・外桜田門(小田原口・旧東海道)などとともに要衝として「江戸五口」に数えらます。 将軍家や

水戸徳川家も利用する重要な門でした。

渋沢栄一像 橋のそば「常盤公園」に創設。

1933年渋沢栄一によって、旧常盤橋が修復される。1933, (昭和8年), 渋沢栄一によって旧常盤橋が修復される このとき 親柱の橋名が「常磐橋」とされる, 本来の文字「常磐」に変更された。 付近は公園として整備され、渋沢の銅像 ができる。 像は日本で始めての銀行、国立第一銀行(現在はみずほ銀行となる。)のほうに向かって

建っている。

日銀横 日銀横

5.Nihon Ginko Bank Home Building 日本銀行本店本館 国重要文化財(建造物)1974年2月5日指定

日本銀行は明治15年(1882)に永代橋のそばで開業しましたが、手狭であったこと、都心から離れて

いることで、江戸時代、金座のあった現在の場所に日本銀行本店本館が竣工されました。

建物 向かって左部分

建物 向かって右部分

設計者は近代建築の巨匠であり、東京駅赤煉瓦駅舎の設計者、辰野金吾。 設計にあたって彼は欧米諸国の銀行を14ヶ月かけて視察、当時最新であったベルギーの中央銀行を模範にしたといわれる。

本館は地上3階、地下1階。付け柱などネオバロック様式がとりいれられています。 さらに水洗便所、エレベーター、防火シャッターなど最先端の設備も備えた。外壁の内側に煉瓦を外側に石を積み上げ濃尾大地震を教訓にし耐震性を向上しました。 1923年(大正12年)関東大地震ではびくともしませんでした。

.

6. Mitsui Bank Home building 三井本館(国重文 1998年12月25日指定)

三井本館は江戸時代に三井財閥の基礎を築いた三井高利が呉服屋「越後や」 構えた跡地に設立。 現在の

建物は 関東大震災を被り昭和4年に旧本館を建て替えて竣工。

設計はとローブリッジ&リヴィングストン事務所、施工はジェームズ・

スチュアート担当する。アメリカの最先端の設計と技術を用いてたてられました。 建築様式は19世紀に多い

ギリシャ復古調の新古典主義を採用。列柱は壮麗なコリント式を採用する。地下の大金庫の扉は直径2.5m、

厚さ最大0.55m。運搬はその重量では日本橋上の通行は許されず、船で新常盤橋の袂まで運び、陸揚げた由。

三井タワー

現在、本館内には三井記念美術館があり、江戸時代から三井家の収集した貴重な美術品4000点が収蔵されて

います。

ちょっとここらで一休みです。...

at Senbikiya in Mitsui tower

7.Mitsukosi Department Store (Home Building)三越本店(都選定歴史的建造物1999年4月指定)

三井本館と同じく「越後屋」を起源とし後に百貨店となります。三井財閥と越後やの頭文字を取り「三越」となった。

大正3年(1914)三越呉服店時代、鉄筋コンクリートのルネッサンス様式建築として竣工する。

(スエズ運河以東 最大の建築)と賞賛されました。関東大震災後、改修増築し1935年にあ現在の姿になり

ました。

建物内部はアールデコ様式の装飾があちこちにいろいろ見られる。

正面玄関に一対の青銅製のライオン像が鎮座しています。これはロンドンのトラファルガー広場にあるライオン像をモデルにしイギリスで3年かけて鋳造されました。このライオン像には「必勝祈願の像」とされ誰にも見られずに背にまたがると願いがかなうと言い伝えがあります。北村薫が直木賞受賞短編小説「鷺と雪」の中に「獅子と地下鉄」はこの言い伝え中心で展開しています。

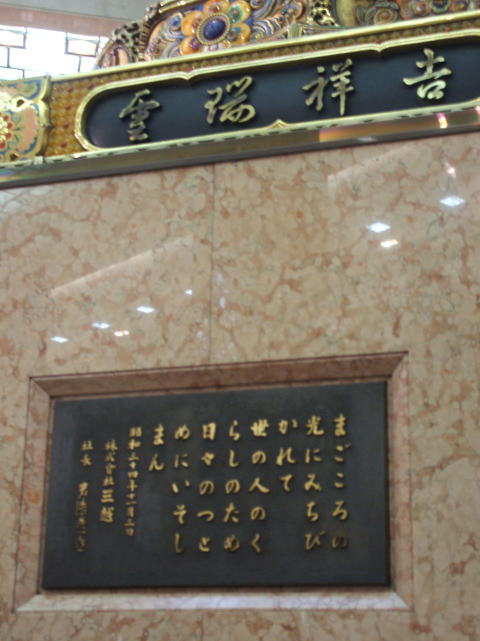

天女(まごころ)像

中央ホールは吹き抜けになっており三越本店の象徴的な存在物、豪華絢爛な天女

(まごころ)像がそびえて います。

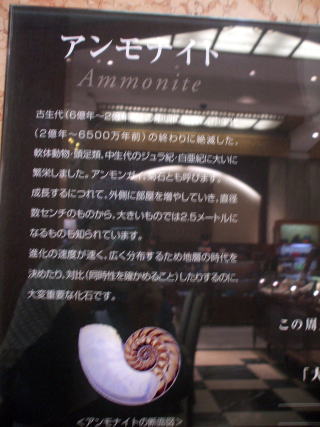

化石はどこにあるかな。 見つけるのは面白いー意外とたくさんあるのでは!特に1階中央ホールから2階へ

とつながる会談の壁面にはアンモナイトの姿がはっきりと見てとられます。

寄り道

せんとくん こんにちは! せんとくん こんにちは!

8. Miura Acupuncture Ruins 三浦按針遺跡(都旧蹟)

三浦按針(ウイリアム・アダムズ)はイギリス人公開しで、オランダ船リーフデ号で東洋を目指し慶長5年

(1600)豊後国(大分県)臼杵に漂流しました。 徳川家康に招かれて、国際情勢、造船、航海術、天文学や数学等を 指導。その功績で旗本に取り立てられ相模の国に領地を、江戸に屋敷を与えられました。

姓の三浦は領地に由来、按針は水先案内人です。 屋敷は現在の日本橋室町1丁目辺りで昭和初期まで「按針町」と呼ばれました。今でも「按針通り」は残る。

按針とともにリーフデ号で漂流したヤン・ヨーステンも江戸に招かれ、屋敷地近くの「八代洲河岸」が現在の「八重洲」となりました。 リーフデ号の大砲は、関が原、大阪の陣で活躍したそうです。

Detour 寄り道

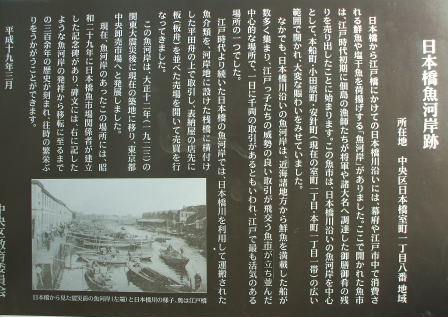

日本橋魚河岸記念碑

この日本橋川沿岸は江戸時代 ぜんこくからの物資陸揚げ港、市場、問屋街だったが、 震災後

築地中央卸売市場に移る。川の北、本町は昔は蔵造りの商家と土蔵が軒を 並べたが 今でも問屋の

大集結地である。

関東大震災以前、江戸・東京の台所として盛況だった魚川岸があった日本橋たもとの場所。『日本橋龍宮城の港なり」として、龍宮城の住人、海の魚が多く集まったという意味で、記念碑は乙姫を表す。

9. Nihonbashi Bridge日本橋(国重文1999年5月13日指定)

慶長8年(1603)に初代の木造橋が徳川家康によって架けられ翌年5街道の基点となりま

した。、現在の橋がかけられるまで19回架け替え大改修が行われたそうです。日本橋から

東隣の江戸橋にかけての川沿いは魚河岸がにぎわい、橋の南北は白木屋、越後屋など立ち並ぶ、江戸随一の繁華な場所でした。

明治には石造の橋に架け替えられた。現在の橋は明治44年(1911)竣工、橋幅28mの

石造2連アーチ端です。橋の中央には道路の起点を示す道路元標が埋め込まれ、北西の橋詰に

レプリカが展示されています。日本橋を起点とする国道は、1号(東海道)、4号(日光街道 )、6号(水戸街道)、14号(千葉街道)、15号(第一京浜)、17号(中山道)20号(甲州

街道)の7つです。

上右画像日本橋は15代将軍 徳川慶喜の書 The character written by Tokugawa Yoshinobu who 上右画像日本橋は15代将軍 徳川慶喜の書 The character written by Tokugawa Yoshinobu who

was the 15th shougun general.

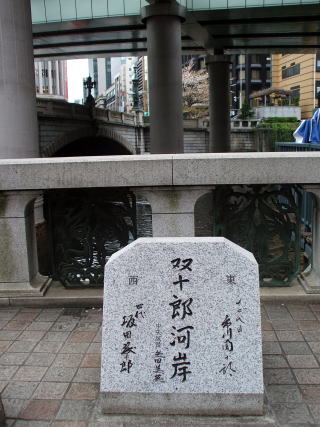

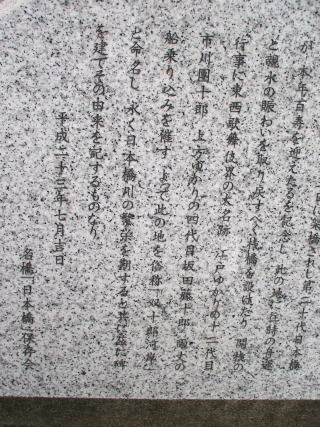

Sojuro Riverbank 双十郎河岸

日本橋川沿いは舟運の要路でしたが、そんな江戸の香を味わえる水上散歩のここ は船着場として最近スタート

しました。

神田川・隅田川クルーズ 目次 ご覧ください。

COREDO COREDO

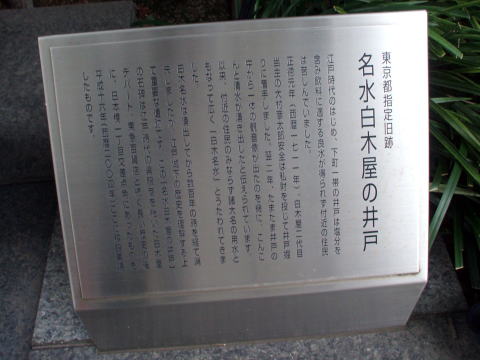

10. Famous Water/Shirakiya Well 名水白木屋の井戸(都旧蹟)

COREDOの一角に 白木屋の2代目当主が井戸を掘ったところ、土中から観音像が出てきておいしい清水が湧きだしたとの言い伝えある白木屋名水の井戸の石碑である。

COREDO日本橋にはかって三越のライバル白木屋百貨店がありました。今はビルを北に抜けると希少な木立と

ベンチが置かれたオアシス的空間のコレド日本橋アネックス広場。この一角に名水白木屋の井戸の碑があり

ます。

11.Takashimaya Department Store of Tokyo高島屋東京店(国重文)

天保2年(1831)に京都で古着・木綿商として創業した「高島屋」が、日本橋店を昭和8年開店。「日本生命館」を日本生命から借り受けておりましたが建築にあたっては高橋貞太郎(学士会館、旧前田公爵家駒場を設計者)の案が採用された。西欧の歴史様式に日本建築の要素を取り入れました。後 高橋・村野藤吾のデザインが見事に調和した現在の姿とな

ました。

海外の博覧会に豪華な刺繍を施した着物などを出品し、数々の賞を受賞したことで、その後 宮内省御用達の栄誉を冠する。

日本初の全館冷暖房装置を備えた百貨店で、「東京で暑いところ、、高島屋を出たところ」が一世を風風靡しました。 昭和25年(1950から4年間百貨店屋上では象の高子が人気に。のち、上野動物園に寄贈されましたが、今でも小象のモチーフの塔やが屋上にあります。

「上質生活百華店」を目指すストア)として位置づけられ皇族VIPの利用も多い。2014より新館を建て替えて、本館に設定されている空中権を活かして約62,000m2に増床し2018度中に開業させる計画となる。

Detour 寄り道

Soseki's favorite Ginza、his masterpiece stage漱石名作の舞台

江戸っ子である漱石は日本橋をこよなく愛し、多くの作品に日本橋を登場させていますが、日本橋に住んだことはない

ようです。 「漱石名作の舞台の碑」隣に『名水白木屋の井戸」の碑あり。

*高島屋東京店(国重文)

from pamph

1831年(天保2年)、京都で飯田新七が古着、木綿商を開き、義父の 飯田儀兵衛の出身地 、近江国 from pamph

1831年(天保2年)、京都で飯田新七が古着、木綿商を開き、義父の 飯田儀兵衛の出身地 、近江国

高島郡(現高島市)から高島屋と名づける。 海外の博覧会で豪華な刺繍を施した着物を出品し数々の賞を

受賞したことで、その後、 宮内省御用達の栄誉を冠する。三井不動産は高島屋日本橋店の北側と東側に

高層ビルを建て、空中通路で結ぶ再開発計画を発表した。日本橋の伝統と文化を受け継ぐべく高層ビルには

、高島屋がプロデュースする商業施設を開業し、上層階にはオフィスが入居。高島屋屋上を緑に約6000

平方メートルのオープンテラスも開設。竣工は2018年度予定。

* 写真撮影(2014年)改装中で建物全体天幕に覆われてできなかった。

銀座

昔ながらの歴史お伝統を刻む老舗デパートや格式の高い高級プティクが立ち並ぶ銀座は洗練された大人たちが集う華やかな街。

有楽町駅 ~ 銀座 ~ 新橋

東京790m←有楽町→1000m新橋駅

Yurakucho Ginza Mouth 有楽町銀座口

真新しい外観からは想像できませんが、この建物の下の地中深くから、着工前、大岡越前で有名な南町奉行所跡地が発見されたそう。それは、2004年12月から翌年12月まで行われた埋蔵文化財発掘調査。屋敷内での生活を彷彿させる遺物や貴重な資料などが、多数出土したのだそう。

Namiki-dori

並木通り

右側は山形プラザ、二階レストランヤマガタサンダンデロ、なかなかのお味だそうだが、少々値のほうは張りそう。素材の約7割は現地から毎朝届くとのこと。私は一階で山形の手軽な名産を一つ...

中央通りを京橋方面へ歩く。

Kyobashi きやうはし京橋

銀座通り口交差点の北側を走る首都高速道路の直下(交番のそば)にこちらの石柱はあります。京橋は日本橋とともに慶長年間に造られ当時から町民にたいへん親しまれた橋だったそうで、現在地は首都高速道路高架橋の下ですが、京橋の南詰があったあたりだそうです。

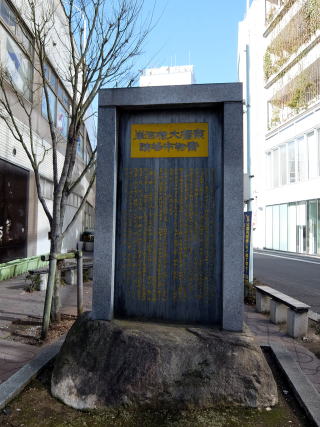

Edo Kabuki Birth Place 江戸歌舞伎発祥の地

京都の歌舞伎の名優、猿若勘三郎は1624年江戸に「猿若座」(中村座)の櫓をあげ江戸歌舞伎

が誕生しました。後に江戸城に近すぎるため移転しましたが、碑がのこされています。

k

Denbei Edo Broom Factory 白木屋傳兵衛 江戸箒製造処

高速道路をくぐって右折すると、江戸箒(ほうき)専門店の白木屋傳兵衛がある。 天保元年(1830)に今の銀座8丁目で創業し、その後、 京橋近くに移転した。

普通の箒と違うのは、材料のホウキモロコシを20等級に選別師、上位6,7割だけを使うところ。おかげで10年は持つという。20代、30代の弟子が3人いるが、選別できるのは職人の高木清一さんだけだ。「手を抜けるのに絶対抜かない誠実なひとと、評されている。江戸職人の精神は179年を経て今もなお受け継がれていた。

こんな箒を使えば床もよろこんでくれることでしょうね。 近年のエコブームで一頃の1か月分が一日で売れているそうだ。

The Police Musium警察博物館

Ginza Area 銀座方面へ

(交番のそば ... 京橋は日本橋とともに慶長年間に造られ当時から町民にたいへん親しまれた橋だったそうで、現在地首都高速道路高架橋の下ですが、京橋の南詰があったあたりだそうです

Dog Studio LOVE WOOF!! ラブワン ホテル、保育、トリミング

アッ!何てlovely宣伝カーでしょう。!銀座ではこんな粋な宣伝カーが走ってるんですね。

WOW!!

ここは銀座一丁目 HARRY WINSTON

銀座発祥の地 銀座役所跡

The Birth place of Ginza, which was once the silver coin foundry.

銀座発祥の地 銀座役所跡

そこには「徳川幕府がこの地に銀貨幣鋳造の銀座役所を設置し、町名が「銀座町(通称)」と呼ばれた」旨が書かれていました。 (ティファニー前)

Tiphany Ginza Bild.ティファニー銀座ビル クリスタルストーンをガラスと張り合わせた美しい光壁でキラリ!うつくしいビル。

Pedestrial Heaven (usually from 13:00 to 17:00 on Sundays, Cars can't pass

in Ginza Street)

Edo Period 江戸時代 at Nihonbashi, 日本橋

(the pictures taken at the miniature models of Edo Tokyo Musium

)

現在 at Ginza, 銀座

Ginza 4th chome 銀座4丁目

Ginza Wako 銀座 和光

現在の時計塔は二代目にあたります。初代時計塔は服部金太郎によって1894(明治27)年完成。

現在の時計塔は1932(昭和7)年6月に竣工。進駐軍による建物の接収の時期を挟み 昭和27年(1952)年より「和光」として本格的に営業を開始。ゆるい弧を描いた優雅な曲面で。「銀座の顔」として世界的に有名になりました。

毎年の地価評価額ではこのあたりが日本で一番地価が高いそうです。 あっ!いつのまにか

気軽に入ってたお店マクドナルドがいつの間にやら消えて、 マクドナルドは銀座の顔ではないのかな?! フランスのシャンゼリー通りにはあるのに?!

Sony Building 1966年 ~ 2018年

酷暑の8月 ソニービルに立ち寄る店頭水槽を眺めていたら、いつの間にか暑さどことやらへ...いつも ソニーショールームへ立ち寄っていましたが、この場所は

現在 公園に。 これも移り変わる時の流れでしょうね。

東銀座方面へ進みます。

文京ふるさと館にて撮影 文京ふるさと館にて撮影

Higashi Ginza東銀座

歌舞伎座の筋向い、いまの銀座5丁目にはいろいろの奇妙な見世物もかかる不思議な一角であった。江戸時代のあらゆる庶民芸能や浄瑠璃、歌祭文うたざいもん、辻講釈、、民芸能、勧進坊主 他。50cmの人、2m以上の人、足で琴を引いたり....でどこも一日中騒がしかった。今の浅草6区みたいな庶民的な一画だった。

一方この一画南には酒井右京亮(うきょうのすけ)の上屋敷、 北には松平和泉守(いずみのかみ)の下屋敷、京都西本願寺の別院が。他貸し馬の馬場、狂言師大蔵家、山村座劇場、操り人形芝居で栄えていた。

江戸の人口の九割を占める町人の生活の窮屈さは面積で一割の土地に押し込められていた。それを跳ね返す様に

江戸っ子は生活を楽しむ優れた知恵を授かっていた。

しかしながら木挽町は天保てんぽう13年(1842)に水野越前の守の「天保の改革」で芝居はできなくなった。明治時代になると当時、東京第一の興行師である千葉勝五郎によってここに歌舞伎座がつくられた。こうして再び木挽町は演劇の町になった。

Kabukiza歌舞伎座

5代目 歌舞伎座2013年完成

4代目 歌舞伎座

旧歌舞伎座 旧歌舞伎座

東京大江戸博物館にて撮影。

銀座通りへ戻る

銀座8丁目 博品館のブロックを右に曲がると最初の右側の通りが金春通り。

Konparu Street is the last stand we see Edo motion

金春通り 江戸情緒を残す「銀座の最後の砦」と言われている由緒ある処。

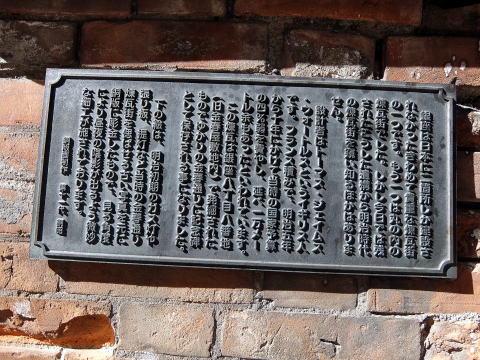

明治になり江戸の大火を恐れた明治政府は、銀座に延べ約10kmに亘る稀有で壮大な煉瓦街を造り上げます。残念ながら煉瓦街は関東大震災で消失しましたが、昭和63年に幻と言われた煉瓦街遺構が発掘され江戸東京博物館に収蔵されました。

この遺構が、かつての金春屋敷跡内で発掘されたことを重要視し、あえて収蔵遺構の一部をゆかりの金春通りに建立したのが、写真にある「銀座金春通り煉瓦遺構の碑」なのです。金春通りの誕生それ自体が、江戸情緒を醸し出す原点なのです。

金春通り

銀座に残っていること自体非常に珍しいことですが、創業が江戸時代末期の文久3(1863)年で150年以上の歴史を持つことに驚かされます。

昭和32年に現在の建物に改築されましたが、江戸時代から存続している都内の銭湯の3軒の内の1軒であれば、それだけでも文化財級といえます。

Toyoiwa-Irari Shrine「豊岩稲荷神社」

金春通りと花椿通りの交差点角にあるのが「豊岩稲荷神社」です。小さな稲荷社ながら、明智光秀の家臣安田作兵衛の奉斎に始まる由緒を持ち、江戸の火防として祀られました。また、歌舞伎役者市村羽左衛門の崇敬が篤かったことから、昭和初期からは芸能関係者に崇敬されました。始まりは美輪明宏「オーラの泉」で、地元の水商売の女性たちに評判となり、その後も開運パワースポットとして取り上げられたことから、縁結びにご利益があると一気にその人気が沸騰し、現在でも多くの女性の参拝が絶えないのです。

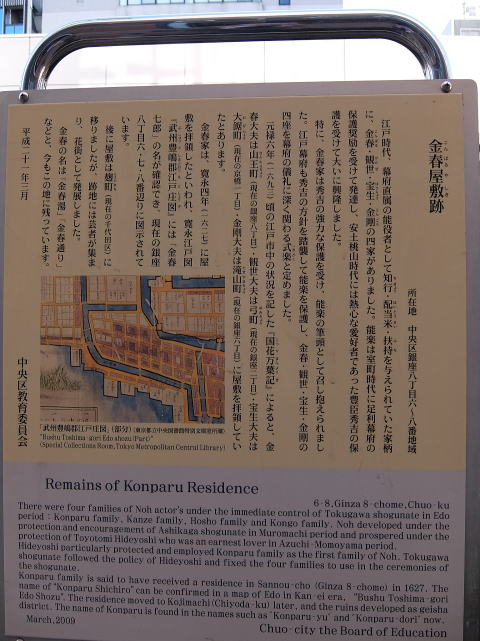

金春(こんぱる)屋敷跡 江戸時代、幕府直属の能役者として知行、配当米、扶持を与えられていた家柄に、金春(こんぱる)、観世(かんぜ)、宝生(ほうしょう)、金剛(こんごう)の四家がありました。能楽は室町時代、に足利幕府に、安土桃山時代には豊臣秀吉の保護を受けて盛んでした。金春家は現在の銀座8丁目に屋敷を拝領しました。のち、麹町に移りましたが、跡地には芸者が集まり花街として発展しました。 金春の名は「金春湯」、金春通りに残っています。 以上、掲示板の大約です。

nice shot を待っていたら目前にあるウインドウがかわいいのでパチリ!

near Kabukiza

浜離宮 都立最大の庭園

徳川将軍家の庭園

海水を引き入れた潮入の池と、二つの鴨場を伝え、江戸時代には、江戸城の「出城」としての

機能していた徳川将軍家の庭園です。 1654年(承応3)、鷹狩り場に、四代将軍家綱の弟、松平綱重が海を埋め立て甲府浜屋敷と呼ばれる別邸を。 その後、綱重の子、綱豊(家宣)が6代将軍になると、将軍家の別邸「浜御殿」となり... 十一代将軍家斉の時代には現在の庭園が完成しました。

明治維新ののちは皇室の離宮となり、名称は「浜離宮」と変えました。 関東大震災、戦災では御茶屋他損傷し往時の面影はなくなりましたが、1945年(昭和20)年11月3日、東京都に下賜され

翌年4月から「浜離宮恩賜庭園」として公開されました。後に1952年(昭和27)に「旧浜離宮庭園」

(文化財指定名称)として国の特別名勝及び特別史跡に指定されました。

「三百年の松」

今から約2300年前六代将軍家宣が、庭園を大改修したとき、その偉業をたたえて植えられた松。 いまなお堂々たる姿を誇っています。

「三百年の松とは反対側

Yoshimei 芳梅亭

芳梅亭. 明治時代、職員宿舎として利用されていた建物。小高い山、御亭山の頂上は園内が一望できる絶景ポイントです。360℃パノラマで東京湾や東京タワーも見えたりします。

集会場として事前予約をすれば4時間3600円で(店員25名) .

Wisteria shelf ~ Help Bridge ~ Nakajima Tea Shop

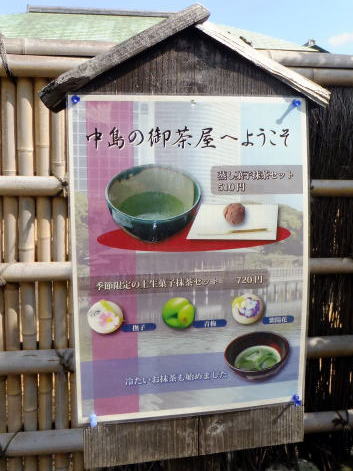

藤棚 ~ お手伝い橋 ~ 中島の御茶屋

愛でるは、りっぱな幹の大きさだけではない、その自然に出来上がった造形の美しさに。

この素晴らしい辺りの景色を眺めながら頂くお抹茶と和菓子セット(720円)は格別なお味... ぜひ又来ることを楽しみにして...次回は、”ゆとりあるスケジュール”で。とりあえず今は、次の目的地へ

'GO!'.

中島の茶屋の前面左側に広がる眺望 、右側に広がる景色も時間を気にせずもっと眺めていたい!

茶屋を後にして... 茶屋を後にして...

浜離宮の核となる大泉水(池)にかけられた全長約118mの総絵作りの橋です。元は6代将軍徳川家宣が本園の大改修を行った際にかけられたのがはじまりで2012年に改修されました。

東京湾側の路を池を眺めつつ...

竹芝ふ頭が見えてきた...

樋の口山あたりを歩きます。

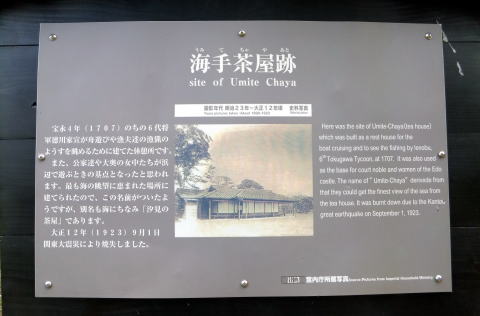

Trace of Umite Tea house 海手茶屋跡(別名「汐見の茶屋」

「海手お伝い橋」まで来ると海側に礎石があります。これが「海手(うみて)御茶屋跡」です。海手御茶屋は、別名汐見の茶屋といい、宝永4年(1707)、徳川家宣が、舟遊びや漁夫達の漁の様子を見る為に建てた休憩所です。もっとも海の眺望が良かった場所だったんでしょう。また公家や大奥の女中たちが浜辺で遊ぶときにも利用されていました。

1923年(大正12)9月1日関東大震災により消失しましたが、ここに茶屋があれば今でも一休みを望む訪問者は多いはず。まして オリンピック開催国の偉業に加えぜひ再建を望みます。これは日本の遺産に残して欲しい場所ですね。

徳川将軍家の庭園であった、浜離宮において6代将軍家宣が舟遊びや漁夫たちの漁の様子を眺めるために建てた茶屋で、公家や大奥の女中たちが浜辺で遊ぶときにも利用されていました。

塩入(しおいり)の池

ここが海水を引き込む水門。

海水を引き入れ、潮の干満によって池の趣を変える様式。都内にある江戸の庭園では唯一現存の海水の池です。

東京湾の水位の上下にしたがって水門を開閉し、池の水を調整しています。 池にはボラ、セイゴ、ハゼ、ウナギなど棲息しています。

新樋(ひ)の口山からではないけれど東京湾に面した水門近くで、レインボーブリッジやお台場など臨海副都心を一望できます。

将軍お上がり場はこの左手にありました。1949年(昭和24)、キティ台風で階段崩れ一部海中にしずみました。

徳川慶喜が鳥羽伏見の戦いの途中で大阪から江戸に戻った際に上陸したという「将軍お上がりの場」慶喜はここに一旦上陸したあと江戸城に帰城したという。

旧稲尾(いなぶ)神社

「旧・稲生(いなぶ)神社は浜離宮庭園内に天明(1781年~1789年)、稲荷神社として建立されました。後、明治時代に同じ浜離宮庭園内の現在の場所に移転。

関東大震災で本殿は破損し、昭和6年に大修理が行われた。

現在は 神社のご神体が無いとのことで残念です。

戦後は十分な管理が行われないまま、朽ち果てる寸前であったものを平成17年から1年10ヶ月かけて全解体し復元した。明治29年当時の形に戻すことを心掛け、補強・復元を行っているという。

ご神体も復元していただきたいものですね。

入園してすぐ左手で見た「三百年の松」の場所に戻ってきました。

「中の御門」手前には藤棚でなくノーゼンカズラの蔦一面、風に揺らぎ涼やかで快い。

ノーゼンカズラの蔦の前には青い芝が一面にひろがってる。 都会の喧騒の中にあって敷地面積250,216㎡ の浜離宮公園に希望すればいつでも憩えるのはなんというぜいたくな時間だろう。

back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

Images for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified,

or reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文子

|