photo:馬部文子

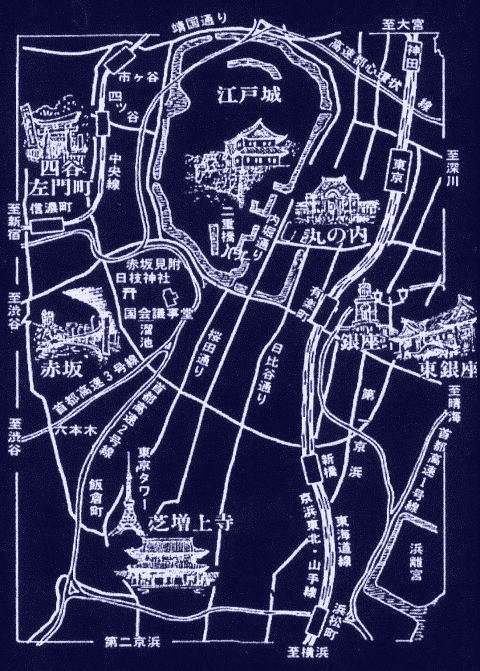

The Center of Tokyo 3

都 心 3.

Minato Ward 港 区

Daijingu, Shibadoujoji, Shibakoen park, Sengakuji temple, Guest House,

Okamoto Taro Memorial Hall, Aoyama Cemetry, Shiodome Shiosite,Akasaka

大神宮~芝増上寺~芝公園 ・泉岳寺 ・迎賓館 ・岡本太郎記念館 ・

青山墓地 ・汐留シオサイト ・赤坂

元の江戸府内に当たるところ

the Center of Tokyo 都心 3.元の江戸府内に当たる

新しい文化と古き佳き歴史が交差するエリア

迎賓館赤坂離宮は、ネオバロック様式の壮麗な洋風建築で、緑青の屋根、花崗岩の外壁、各種の装飾類などが調和のとれた美しさをかもし出しています。

Minato Ward 港区 東京の中心(心臓部)

大神宮~芝増上寺~芝公園

コース起点は山手線浜松町駅北口から大門通り歩いて増上寺に向かう。この道筋には、江戸時代、大名屋敷や寺院が数多く並んでいた。 駅から5分程歩くと、芝大神宮に着き、参拝する。

Shiba Daijingu 芝大神宮

主祭神:天照大御神(内宮)、豊受大神(外宮。)創建:平安時代(1005年)

大門界隈にあり「芝大神宮」は ’関東のお伊勢様’と呼ばれた。菅原道真や源頼朝、徳川家康などを祀る。

Worship to the Main hall (Bow twice, Clap twice and Bow once) 本殿に参拝です。 二拝二拍手一拝。

どことなく愛敬あるかわいい狛犬さん(寄進者はめ組?後に気になったりして...)に迎えてもらえてもらえ いい気分で拝殿できました。

1805(文化2年)に起きた町火消しのめ組力士による「め組の喧嘩」の舞台でもある。歌舞伎の演目として知られる。鳶かしらのせがれ、辰五郎が木戸銭を払わずに勧進相撲をみようとしたのを、力士の九竜山にとがめられ乱闘事件となる。鳶たちが半鐘を鳴らしてめ組みの応援を求めたため、江戸中が大騒ぎになったという。その「め組みの碑」は増上寺にある。(このことは後に知ることになる。) 門をくぐり、右手奥の木陰にあり、石柱に籠目八花形の纏(まとい)が浮き彫りとなってるそうだ。 ’さぞ粋な纏だろうな’と想いつつ 次回でかけるのが楽しみである。

Zojoji Temple 増上寺(重要文化財)関東浄土宗の総本山

江戸初期に建立された徳川家の菩提寺。 重要文化財の三門は旧江戸府内では最大・最古の建造物。四季折々の緑の美しさにご満悦の観光客も多いと聞く。 大殿横の「安国殿」には家康の念持仏秘仏黒本尊が。 あらゆる災難から身を守ってくれるという。ぜひお参りしたい。 9:00~17:00 拝観無料。

今回は徳川霊廟特別拝観日に当り初めて参観させていただきました。

To Zojoji Front GateTemple 増上寺への表門

Daimon 大門

大門という名で知られる朱塗りの増上寺の総門を入ると、突き当たりに、三解脱門(重文財)という朱塗りの三門(楼門)がある。 1605年建立で盛時をわずかにしのばせてくれる。

芝大門交差点 芝大門交差点

中門

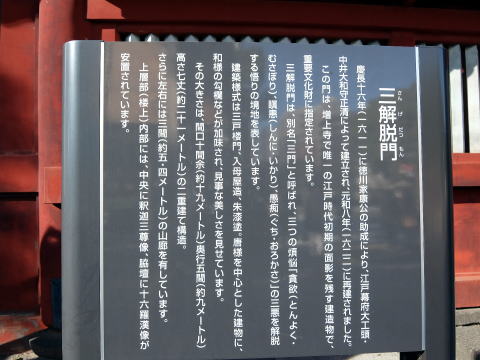

San Break Out (important cultural property)

三解脱門(重要文化財)

この門をくぐり境内に入ります。東日本最大級を誇る門です。 増上寺が江戸初期大造営された当時の面影を残す唯一の建造物です。

三解脱門とは「むさぼり、怒り、おろかさ」から解脱すると言う意味とのこと。 三つの煩悩から解脱して境内へ進みましょう、「なむあびだぶつ」!

|

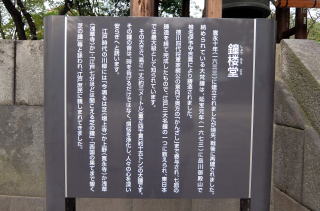

Bell Tower

鐘楼堂 建立1633年ですが戦後の再建。

1673年7回の鋳造を経て江戸三大名鐘の一つ。

朝と夕べ、2回撞く鐘の音は、時を告げるだけではなく、人を惑わす108の煩悩を浄化し、人々の心を深い安らぎへと導く6度の誘いでもあります。江戸時代の川柳には「今鳴るは芝(増上寺)か上野(寛永寺)か浅草(浅草寺)か」「江戸七分ほどは聞こえる芝の鐘」「西国の果てまで響く芝の鐘」等と謳われ、庶民に親しまれました

|

Honen Shounin childhood 法然上人 幼少の像

Main Hall 大殿

浄土宗第八祖酉誉聖聰上人によって開かれた増上寺。本堂は昭和49年(1974年)に浄土宗大本山の念仏の根本道場として再建されました。

先ず本殿に参拝します。

大殿 Temple's Idol ご本尊

本堂にある「ご本尊阿弥陀如来」(室町期製作)は両脇壇に高祖善導大師と宗祖法然上人の像が祀られ、参拝者の厚い信仰をあつめています。

安国殿

殿内中央に恵心僧都の作と伝えられる秘仏黒本尊(阿弥陀如来)が祀られています。(御開帳・祈願会、正月・五月・九月の十五日)黒本尊は家康公が深く尊崇し、度重なる災難を除け霊験あらたかな阿弥陀如来像で、勝運・厄除けの仏様として江戸時代以来、広く人々の尊崇をあつめています。

Graveyard of the Tokugawa General's Family 徳川将軍家墓地

境内には2代将軍秀忠、秀忠夫人、6代将軍家宣、7代将軍家継、9代将軍家重、12代

将軍家慶イエヨシ、14代の家茂イエモチ、家茂夫人の墓がある。

正面の門には徳川家の家紋、青銅製三つ葉葵が左右に配されている。

霊廟正面の左にある掲示板の一部

残念ながら 戦災で増上寺本堂戸ともに焼失し改葬されてしまった。だがこの改葬のとき貴重なる発見があった。秀忠は石室の棺の中で寝具、衣服につつまれ、きちんとした髷、冠、扇子、大小の刀をそばに あぐらをかき拝殿に向かい座っていた。顔は押しつぶされていたが 屍蠟として残り、半白頭髪、爪もついていた。52歳とは思えない青年武将の面影が残っていた。(東大教授鈴木尚の意見から)

なお鈴木尚によると 6代家宣のほうは、51歳で亡くなるが石槨のなかに切石の石室あ、中に2メートル立法ちかい800kgの銅棺に防湿の石灰、防腐のための朱(500kg)を詰め、遺体は内大臣の正装の黒の束帯、シャクを持ち、武官用の飾り太刀がそえられてあった。ミイラ化した162cmの遺体は大きいほうである。少し禿げた少ない髪はきちんと結い、顔は毛深い鼻は高からずひどい反っ歯だった。三個の臼歯は虫歯以外減っていなかった。これは毎日極めてやわらかい食物を常食にしていたことを証明し大奥の食事がうかがえる。

また比較的簡素な棺には当時、悲劇の政略結婚で尊皇家を怒らせた和宮の遺体の右手には夫家茂の写真がにぎられていた。「惜しまじな国と民とのためならば身は武蔵野の露と消ゆとも」と悲壮な気持ちで結婚した和宮であったがその夫婦の愛情は実に深く家茂が大阪城で死ぬとその形見の織物を抱いて何日も泣き伏したと伝えられる。明治元年官軍が江戸を攻めたときにはかっての婚約者東征大総督有栖川タルヒト親王に書を送り江戸を兵火の巷になることを避けるよう願い、江戸市民の難を救った。

エリザベス2世女王陛下のご好意により、台徳院殿霊廟模型が100年ぶりに里帰りし、

4月2日から 増上寺において一般公開されます。

【名 称】増上寺 宝物展示室

【日 付】平成27年4月2日(木)より一般公開

【時 間】10:00~16:00

仏足石 三解脱門を入り左手にあります。

見えにくいが手前に指があり、特徴ある文様が足に書かれているというのだが?!

Buddhist Footsteps 仏足石 (標示板の説明文)

仏足石は仏の足うらの形(千幅輪相)を石に彫りつけたもの、インドでは仏像が刻まれる以前は仏足石や菩提樹などで釈尊を象徴的にあらわし、人々はこれらを仏として礼拝した。この仏足石は、当山第70世福田行誠上人の代、山内宝松院松涛泰成上人の発願により明治14年5月建石されたもので、側面には仏像、経文、由来などが刻まれている。

黒門, 旧方丈門。家光公建立(1648~1652)。

三解脱門の左手にあります。 黒門は元、御成門交差点付近にあり増上寺の表門でした。

表側中央天井には唐獅子、裏側に牡丹が浮彫されていて、精巧で写実的な図柄は、桃山建築の豪華さが残っています。

増上寺の解脱門の左手に何気なく立つ門でしたからうっかり通り過ぎる処でした。が古き時代の重厚な建築物、その巧みな彫刻物を目にして感激致しました。

Shiba Toshogu

芝東照宮 祭神:徳川家康。 創建:1617(元和3年)。神紋 三つ葉葵 ・社宝 御神像(東京都重要文化財)

アクセス:増上寺三解脱門から左へ徒歩3分

芝東照宮は、当初、増上寺内境内にありましたが1590年家康公の江戸入府の折、源誉存応が公の帰依を得て徳川家の菩提寺に定められた。1598年現在地に移転。増上寺境内の家康公を祀る廟は、一般に安国殿と称された。60歳を迎えられた家康公自ら命じて彫刻された等身大の寿像で生前、駿府城において自らこの像の祭儀をを行っていたが死に臨んで、増上寺に祀るよう遺言していたもの。

1969年社殿完成。日光東照宮、久能山東照宮、上野東照宮と並ぶ四大東照宮の一つとされる。

Temple Treasure

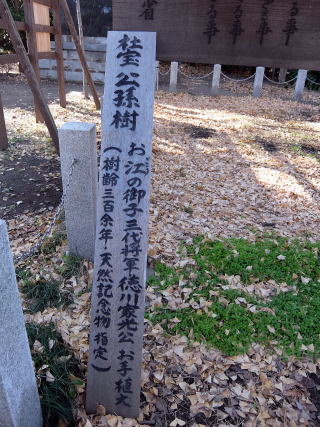

社宝 公孫樹

家光公お手植え樹齢300年大銀杏

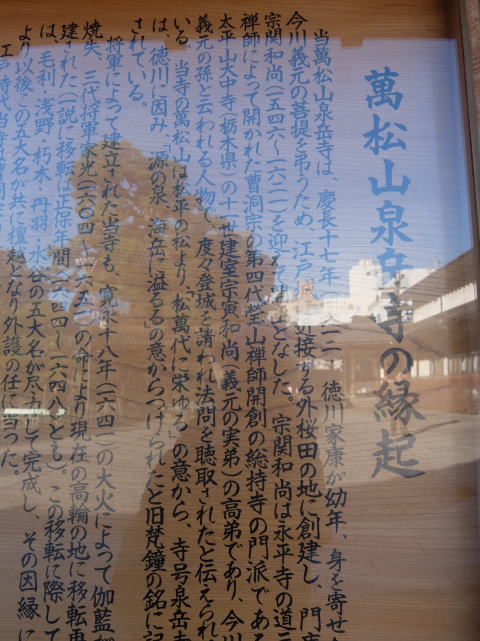

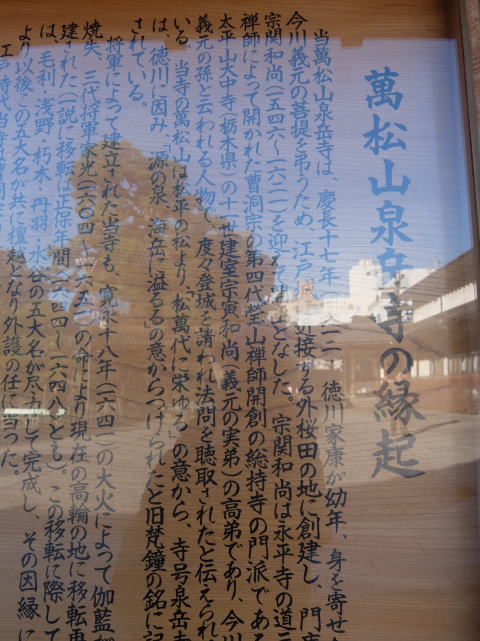

泉岳寺 曹洞宗寺院 ご本尊:釈迦如来

創立

1612年徳川家康創立。曹洞宗のご本山は二つあり、道元禅師が開かれた福井県の永平寺、もう一つは横浜鶴見の総持寺です

家康公が桶狭間の戦いで戦死した今川義元公を供養するために創ったとされる。今川義元の菩提を弔うため義元の孫を外桜田に門庵宗関を招いて創建。

歴史

寛永18年(1641)寛永の大火で焼失したが、家光の命で、毛利、浅野、朽木、丹羽、水谷、の5大名により、現在の高輪の地で再建された。

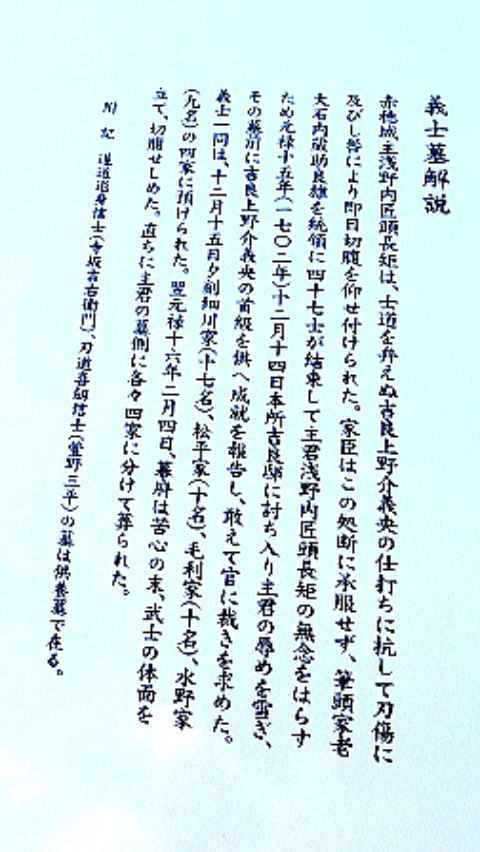

赤穂47義士の墓所として有名な寺。

泉岳寺営業時間, 7:00〜18:00(10月〜3月は17:00まで) 赤穂義士記念館9:00〜16:00. 料金, 無料赤穂義士記念館:大人500円、中高生400円、小人(10歳以上)250円. 住所, 東京都港区高輪2-11-1. 電話番号, 03-3441-5560 ...

行事

毎年4月初旬と12月14日には義士祭が催される

中門

中門 正面

現在泉岳寺にはマンション問題(中門横に民間業者に8階建て(高さ23メートル)単身用マンションを2015年10月完成予定)で昨年9月に景観を守るため約7500人の署名を集め区議会に、請願書を提出。区審査会の判断が注目されている。現在泉岳寺入り口中門正面には建設反対の板書あり痛々しい。訪れる人のためにも一日も早い

明るい判断がなされて本来あるべき外観の中門となって欲しいものです。

中門 入った所で裏門を撮影。

元来、泉岳寺には三門と言って三つの門(総門・中門・山門)がありましたが、現在は中門と山門のみが残っています。

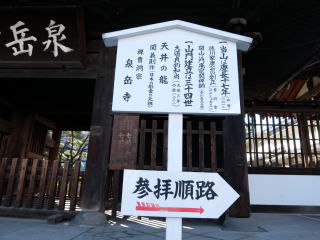

現在の中門は天保7年(1836年)に35世大龐梅庭(だいほうばいてい)和尚代に再建されたもので、昭和7年に大修理を施されています。「萬松山」の額は、中国明時代の禅僧・為霖動霈(いりんどうはい)による書です。

山門

この門は天保3年(1832年)に34世大道貞鈞(だいどうていきん)和尚代に再建されたものです。

二階部分には十六羅漢が安置され、一階部分の天井には「江戸三龍」のひとつ、銅彫大蟠龍がはめこまれています。

「泉岳寺」の額は、晋唐の墨跡研究者であった大野約庵による書です。

Ohishi Kuranosuke Bronze Stature

大石内蔵助吉雄銅像

Ouishi Kuranosuke Yoshio Bronze Statue 大石内蔵助吉雄銅像

この銅像は、浪曲の宗家・桃中軒雲右衛門の発願により鋳造されたもので、所有が転々としていましたが、泉岳寺に寄進され、大正10年12月14日に除幕したものです。

内蔵助が当時の風俗である元禄羽織を身につけ、連番状を手にして東の空(江戸方向)をじっとにらんでいる姿を表したものです。

Main Hall 本堂

旧本堂は第二次世界大戦で空襲にあい消失。現本堂は昭和28年12月14日に落成した鎌倉様式の建築です。東京には珍しく立派な山門は1840年ごろ再建されたまま残り 一階には銅でつくられた大きい珍しい彫金の竜がはめこんである。

梵鐘・鐘楼堂

大正2年・41世普天霊明(ふてんれいみょう)和尚代に作られた鐘で、朝の坐禅の時と夕方の

閉門の時に撞いています。

また、江戸から明治まで使われていた梵鐘は、現在ウィーンの国立民族博物館に所蔵されて

います。

Neck Wash Well首洗い井戸 天野屋利兵衛の供養塔

義士が本懐成就後、吉良上野介の首級をこの井戸水で洗い、主君の墓前に供え報告したところから「首洗い井戸」と呼ばれています。

The rare gate of Samurai Residence for the Tomb 義士墓入口の門

この門は浅野家の鉄砲州上屋敷(現・聖路加病院)の裏門で、明治時代に移築したものです。

珍しい武家屋敷の通用門として文化財の価値あり。

赤穂義士墓地

泉岳寺は1702年(元禄15年)浅野長矩と赤穂浪士47士が葬られている。 大石内蔵助、赤穂浪士 吉良邸に討ち入り直参の旗本 吉良氏を 見事仇討ちした。この主君への変わらぬ忠義心に日本人は感動する。 今も参詣人はたえない。

浅野内匠頭墓 夫人の墓は手前にある

一方 仇討ちは治安を乱した罪人とみなされてきたが明治政府になって初めて(赤穂浪士の死後158年目にして)天皇は勅使を泉岳寺につかわし 「義士」である極め書が届けられた。一般的市民はさぞ胸のつかえがとれ喜んだことであろう。

「忠臣蔵」の人気度: 江戸時代 ~ 現在 まで

2016年東京・国立劇場の開場50周年記念公演では歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」の公演あり。昔から芝居が不入りだと「忠臣蔵」を出せば持ち直すいわれるほど人気があった。戦後一時「忠臣蔵」は報復行為であるから、これをとりあげると進駐軍の思惑悪かろう、というので泉岳寺は閑古鳥がないたというが今日でも上演は続く。

2016年7月東京新聞掲載 中村雅之(横浜能楽堂官庁)記述によれば「忠臣蔵」関係の本はなんと5663冊あるという。いかに日本人が「忠臣蔵」を愛してきたか!歌舞伎、映画、テレビドラマも数知れない。第一号は赤穂浪士吉良邸討ち入り決行一ヶ月の(1703)年の正月、江戸、山村座で歌舞伎「傾城阿佐間曽我」初演。人形浄瑠璃では大阪、竹本座「かな手本忠臣蔵」が。昭和には真山青果の「元禄忠臣蔵」。

行事

泉岳寺では毎年4月初旬と12月14日には義士祭が催される

*他に「高島易断」で知られる高島嘉右衛門の墓がある。

Guest House 迎賓館

迎賓館赤坂離宮は、周囲を深い緑につつまれ、約117,000平米(約35,500坪)の敷地の中に華麗なたたずまいを見せています。

この建物は、明治42年東宮御所として建造され「赤坂離宮」と呼ばれてきましたが、昭和43年12月から5年余の歳月をかけて昭和49年3月に国の迎賓施設として改修されたものです。この改修の際に、東側の森の中に和風別館が新築されました。

2009年(平成21年)12月8日、旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)とし国宝に指定、明治以降の文化財としては 2009年(平成21年)12月8日、旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)とし国宝に指定、明治以降の文化財としては

初の国宝となった。

かって紀州徳川家の江戸中屋敷があった広大な敷地の一部に1909年(明治42年)東宮御所(後の赤坂離宮)となる。鹿鳴館などを設計した建築家ジョサイア・コンドルの弟子宮廷建築家片山東熊の設計によって15年後完成。ネオ・バロック様式は皇太子嘉に親王(大正天皇)は好まず離宮として扱われる事とある。 1924年昭和天皇と良子女王の婚儀成ると数年間使用されたっが、裕仁親王が天皇に即位後は離宮となり、赤坂離宮と改められた。のち5年の歳月と108億円(工費101億円、内装費7億円)をかけて、本館は村野藤吾、和風別館は谷口吉郎の設計により田中角栄政権当時昭和48年(1974年)3月現在の迎賓館が完成した。最初の国賓は1975年11月現職米大統領ジェラルド・フォードであった。

正面外観

迎賓館赤坂離宮は、ネオバロック様式の壮麗な洋風建築で、緑青の屋根、花崗岩の外壁、各種の装飾類などが調和のとれた美しさをかもし出しています。

Front Door正面玄関

正面中央にはバルコニーのついた玄関があります。緑青の屋根には日本の甲冑を形どった装飾が左右対称をなし、中央部には菊の紋章が飾られています

「前庭」は正門から迎賓館赤坂離宮・本館の外観までとなります。正門から本館までは約220mあり、両脇には庭園が広がっています。

主庭

南に面した主庭は全面砂利敷きで、中央には噴水池や花壇が設けられており、そのまわりには枝振りのよい松が植えられています。

The National Art Center, Tokyo 国立新美術館

日本で国立美術館としては5館目である国立新美術館は2,007年(平成19年)1月に東京六本木に開館した。。

この美術館の構想はそもそも、従来公募展のため東京都美術館を使用してきた日展ほかさまざまな美術団体(公募団体)のあいだで、作品出展数に比して展示できる面積の狭い東京都美術館に対する不満と、新たな展示スペースへの要望が高まった結果生まれたものだった。

来館者数:2,384,415人(2014年)日本第1位、世界第21位。

Okamoto Taro Memorial Hall 岡本太郎記念館

岡本太郎記念館を運営する岡本太郎記念現代芸術振興財団は岡本太郎が死亡した翌年である1997年(平成9年)2月に設立、1998年(平成10年)5月開館。

岡本太郎は、この場所に1953年から84歳で没した1996年まで暮らし、創作活動を行った。

日本の敗戦後に再建された建物は岡本の友人ル・コルビュジュの弟子、坂倉準三の設計で建てられました

岡本の要望で積み上げたbロックの壁の上に凸レンズ形の、壁には「TARO]の赤いサインが入っている。

1970年(昭和45年)開催大阪万国博の「太陽の塔」の構想もここで練られた。

なぜか可愛い親しみやすいentranceでした。 吸い込まれるように中に入っていきます。

前庭には太郎さんの作品がいろいろ設置されています。 先ず 記念館の中へ入る。

開館時間

10:00〜18:00(入館は17:30まで)

火曜日休館(祝日の場合は開館)

観覧料:一般 600円 小学生 300円

Nezu Musium 根津美術館

根津美術館は、東武鉄道の社長などを務めた実業家・初代根津嘉一郎(1860~1940)が蒐集した日本・東洋の古美術品コレクションを保存し、展示するためにつくられた私立美術館です。

港区で3位(260件中)の観光名所です。

その遺志を継いだ二代根津嘉一郎が、昭和15年(1940)に財団を創立、翌年根津美術館が開館しました。後 再建、増築しており平成3年(1991)には創立50周年記念事業としてさらに増改築を行いました。

現館長・根津公一のもと、平成18年より3年半をかけたこのたびの新創工事では、新たな展示館(本館)を建設するなど大規模なものとなりました。

昭和15年の財団設立当時、4,643点でスタートした当館の所蔵品の数は、平成28年3月末の時点で、7,420件を数えるにいたっています。これらのうちには、国宝7件、重要文化財87件、重要美術品94件がふくまれています。

Aoyama Cemetery 青山墓地

今日はお日柄よろしくということなので、青山墓地もここ岡本太郎太郎記念館からちかいということで、行くことにしました。 整備された桜並み木路は歩くのは楽しい。墓所案内所へ行ってみたらば親切にも墓名簿の場所を書いた案内書を下さった。中には西郷隆盛の若い頃交際の篤かった大久保利家、それに明治維新まで明治天皇に仕えていた乃木。。。の名があり、訪ねることにしました。

Okubo Toshimitsu's Tomb 大久保利通の墓

青山霊園の北側のエリア、中央部分に位置しています 青山霊園の北側のエリア、中央部分に位置しています

大久保利通(1830~1878)鹿児島藩士大久保敏世の長男として鍛冶屋町に生まれる。西郷隆盛とともに公武合体運動に進み、岩倉具視らとは、王政復古を成功させます。明治政府が成立すると参与、参謀として中核を担いました。

官僚政治化として日本の資本主義国家への基礎を築きましたが、明治11年、島田一郎らに紀尾井坂で暗殺されました。

西郷隆盛、木戸孝允とともに、明治維新の三傑といわれています。

World Trade Center 世界貿易センター

1970年(昭和45年)3月、日本で3番目、東京で2番目に竣工した40階、152mの超高層ビル。展望台からは東京タワー、お台場などの名所が360度の大パノラマが楽しめる。

東京モノレール「浜松町」駅。

Shinbashi Station 新橋駅(鉄道創設起点)

地下鉄、そして新交通ゆりかもめと今でも鉄道起点です。 日比谷口 SL広場 待ち合わせ定番スポットです。

日比谷口

Shiodome Shio Site 汐留シオサイト

現在六本木ヒルズやお台場と並び、東京の新しい観光名所の一つとなっている。 イタリアの街道をイメージしたイタリア街、ホテル、公園が揃ったスポット。大江戸線「汐留駅」6番出口徒歩1分。

Caretta Shiodome カレッタ汐留

カレッタ汐留は新橋から徒歩すぐの商業施設。グルメ、ショッピング、エンターテイメント・アートの楽しめるカレッタ汐留。

電通本社ビルの地下2階から地上3階までと46・47階はレストラン・ショッピングゾーン「カレッタ汐留」となっている。46・47階には無料展望台があり、10時から23時まで一般に開放されている。低層部北側電通式劇場「海」が入居している。

毎年クリスマスシーズンには地下2階のカレッタプラザにおいて無料で観覧できイルミネーションイベントが行われている。

Italy Townイタリア街

汐留シオサイト5区イタリア街はイタリアの街道をイメージしたイタリア街。 東京で気軽にイタリアを感じられる。

Italy Park イタリア公園 (西新橋)

面積:3,660.02平方メートル

「日本におけるイタリア2001年」を記念し同国から寄贈された公園です。本格的なイタリア式庭園の外観でイタリア製の彫刻、噴水が印象的です。汐留地区の代表的な公園として憩いの空間になっています。

都会はコンクリートジャングル、ビルの谷間に緑の園と彫刻を見る。 丁度仏像を見るごとく美しい彫刻作品には心清められパワーももらえるような気がする。 都会に貴重な公園です。

汐留ミュージアム 2003年4月に開館。私設ミュージアム

汐留のパナソニック東京汐留ビルの4階

Akasaka 赤坂

かって赤坂、六本木エリアは夜の街の印象が強かった、日本を代表する花柳界(政治の舞台裏)が、今ではアートと最新の東京の魅力に出会える街、ショッピングとグルメの街。サントリー美術館、森美術館、大規模な企画展、公募展が随時開かれるアートタウンとしても楽しい街。

国立新美術館、

昭和30年代初頭から昭和55年頃までの赤坂は銀座と並ぶ高級な繁華街として栄華を極め、高級料亭、キャバレー、ナイトクラブ、ゴーゴークラブなどが多く集まっていた。欧米諸国の企業および大使館の駐在員や同じく欧米諸国のスチュワーデスが常宿していた。

赤坂歴史

明治時代赤坂見附門が開放され、武家地がなくなると、山王日枝神社の横溜池堤の柳に風情あるところから、料理屋が増えだした。ここには上柳堤橋(かみやなぎつつみばし)、日吉橋、葵橋など6つの橋があり、日吉橋は文久銭(ぶんきゅうせん)一枚を橋銭をとったので銭取橋といった。

昭和30年代最盛期だった大衆キャバレー「みかど」、「月世界」、デビ夫人の出身高級ナイトクラフ ゙「コバカバーナ」は今では変わって「東急ホテル」。「東京ヒルトンホテル」に泊ったキラ星のごときスター達、ビートルズ、ツイギー、ソフィア・ローレン、ショーン・コネリー、エリック・クラプトン、マイケル・ジャクソン、デビッド・ボウイなどなど・・・、1984年、東急グループとの契約上の問題でヒルトンホテルは赤坂の地から西新宿に移転しました」少しはなれて「ホテルニューオータニ」「旧館・新館赤坂プリンスホテル」が立つ。赤坂の地名の由来は、紀伊国坂と赤土が多い土壌に多くの坂があることから 赤坂と呼ばれた。かって、多くの大名屋敷や旗本屋敷が存在した高台の地域は官吏や軍人、ブルジョワ家庭からなる有数の邸宅外へと発展。それ以外は庶民の住宅街、個人商店、高級料亭、旅館などが多い。

In Edo period Bancho was the stage for one of the famous ghost stories「Bancho

Sarayashiki.

番町皿屋敷

江戸時代の番町は現在の富士見町から九段通り~麹町をいった。ほとんど純粋の旗本屋敷で大名屋敷は数件のみで、町屋も少なかった。麹町6丁目(いまの3丁目)~2番町には地獄谷と呼ばれた行き倒れ、刑死人の捨て場となっていた。今の2丁目から南にはいたところに、いまでも平川天神あり、そのまえが「一枚、二枚..」のお菊のお化けで有名な「番町皿屋敷」の舞台になっているが、江戸時代の中ごろ歌舞伎の演目だったのを 浄瑠璃「播州皿屋敷」。「四谷怪談」「牡丹燈籠」「番町皿屋敷」は日本の三大怪談だ。岡本綺堂はこのうち「番町皿屋敷」の世界を借りて、若き旗本・青山播磨と美しい腰元・菊のピュアな純愛ドラマを作った。

for reference

back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

Images for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified,

or reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文子 |