photo:馬部文子

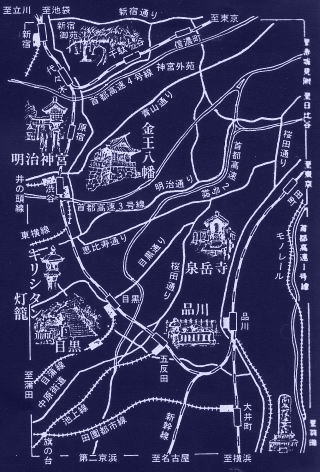

the Subcenter of Tokyo 1. 東京への出入り口

副都心 1.

Shinjuku Ward 新宿区

Shinjuku city walk(East exit,West exit) ・Shinjukugyoen ・ Jinguugaien

・ Oiwainari ・Kagurazaka

Shinjuku Walking course: Hayashi Fumiko Memorial hall ~Saeki Yuuzou Memorial

Hall ~ Nakamura Tsune Atelier Memorial Hall

新宿まち歩き(東口~西口)・ 新宿御苑 ・神宮外苑 ・ お岩稲荷 ・ 神楽坂

散策コース: 林芙美子記念館 ~ 佐伯祐三記念館 ~ 中村 彝(つね)アトリエ記念館

副都心部周辺の発展地区ー都心の機能を分担する地域

副都心 1. the Subcenter of Tokyo 東京への出入り口

Shinjuku Ward 新宿区

宿場として品川、新宿が栄えたが今副都心に豊島区、渋谷区が含まれる。鉄道交通機関は東西南北に発展して東京の人口は世界一になっている。

時代は変わっても人々の社寺での参拝は変わらない。 日本一参拝者の多い明治神宮、「忠臣蔵」で知られる[泉岳寺」、刑場跡の鈴が森、縄文集落跡が発見された目黒不動がある。

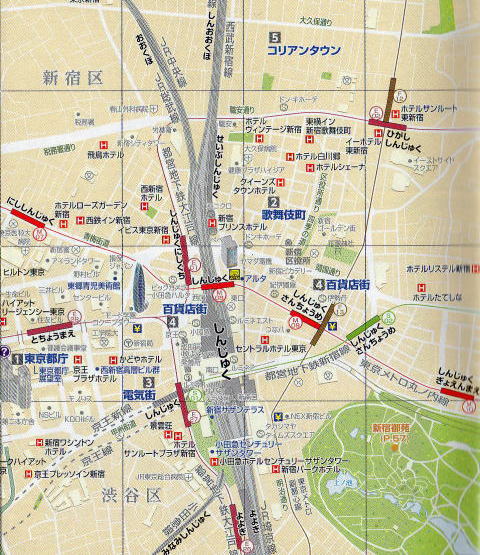

Shinjuku Ward 新宿区

江戸時代は甲州道中の宿駅(内藤新宿)として栄えていたが関東大震災。これを機に繁華街として成長している。 昭和22年(1947)四谷・牛込・淀橋の3区が合併。江戸時代の甲州街道と青梅街道の分岐点の宿駅(内藤新宿)の名をとった。

新宿駅を中心に副都心として発展した。新宿駅は乗降客日本一を誇る巨大ターミナルだ。地下鉄と私鉄を含めると乗降客は一日340万にのぼる。人口32.6万(昼間人口80万)(2010)。

、駅西側には超高層ビルが林立する。 平成3年(1991)新都庁庁舎が完成し移転。

新宿の歴史

1590年家康の入府前から内藤清成は徳川家康の小姓として仕えていた。 後 北条氏警備のため鉄砲隊を率いて甲州街道と鎌倉街道交差する現在の新宿2丁目に陣をしいた。 これにより 中屋敷(現在の新宿御苑)、上屋敷神田小川町、下屋敷(下澁谷)を構えた。なお1602年清成の伊賀組鉄砲百人組、大久保に配置され、百人町の名のもととなっている。

1637年(元禄10年)甲州街道における新たな宿場の必要性や行楽地つくりを念頭に、浅草安倍川町の名主 喜兵衛ほか同士4人上納金5,600両をもって願い出る。 翌年 内藤家の一部を利用して宿場が開設され、内藤新宿と称されて新宿の名が誕生した。 明治には没収され新宿御苑となった。

西口

1950年代までは十二社池(じゅうにそういけ)もあり東京近郊の行楽地であった。

東口に比べのどかでさびしい地域であった。

駅西側には超高層ビルが林立する

小田急、京王両デパート.....高層ビルが整然と建ち並ぶ 、高さ100メートルを超えるビルは30余ある。 西口地下広場から伸びる動く歩道つきの地下道沿いには、居酒屋、中華料理店、喫茶店など多い。駅地下一階の西口広場に店舗は数多く立ち並ぶ。

平成3年(1991)新都庁庁舎が完成し移転。

Shinjuku Walking course(East Exit ~West Exit)

新宿まち歩き 東口~西口

Shinjuku station East exit ~underground road (Oume kaidou)~Omoide Yokochou

Memories Yokocho~Shinjuku west exit ~Sonpo Japan Tougou Seiji musium ~Shinjuku

Island (Public Art)~Sumitomo Bil(Yodobashi Jousuijo landmark) ~Tokyo Metropolitan

Government Observation)~Shinjuuku Central Park~Kumano Shrine(Shinjuku Mini

musium)~Tokyo Metro Marunouchi line~ Nishishinjuku station

新宿駅東口~地下道(青梅街道)~思い出横丁~新宿口西口~損保ジャパン東郷青児美術館~新宿アイランド(パブリックアート)~住友ビル(淀橋浄水場旧跡)~東京都庁展望台~新宿中央公園~熊野神社(新宿ミニ博物館)~東京メトロ丸の内線 ・西新宿駅

東口の雑踏から線路下の地下道(旧青梅街道)を抜けると、そこは昭和の薫り残る思いで横丁。

Memories Yokochou思い出横丁

東口の雑踏から線路下の地下道(旧青梅街道)を抜けると、そこは昭和の薫り残る思いで横丁。

Mode Gakuen 東京モード学園 ・コクーンタワー 2008年竣工 高さ203.65m 地上50階地下3階 塔屋2階

一万人の生徒が通学している。

Shinjuku Mitsui Builsing新宿三井ビル1972年竣工 高さ225m high 地上55階、地下3階

黒を基調としたガラス張りのビルで、新宿の超高層ビル群の中でもひときわ目立つ外観。竣工してしばらくは日本一高いビルだった。

千代田区の東京都心に機能が集中してることから、 新宿西口が副都心として位置づけられ1991年東京都庁新庁舎が完成する、西口超高層ビルの建設ラッシュが続き、今日の大オフィスが完成した。

Sumitomo Builsing 住友ビル 竣工1974年3月 高さ 210.3m 地上52階地下4階

今夜は首をながくして待ち望んでいた「ギャルソン」へでかけました。

西新宿住友ビル49階ショーレストラン「ギャルソンパブ」

新宿都庁に並んでそびえる新宿住友ビル49階には 住友ビルの完成した1974年以来、30年以上営業を続けている老舗のショーレストラン「ギャルソンパブ」がある。

ステージにあっという間の1時間が過ぎれば、あとはニューハーフダンサーとの楽しいお話を.....

ダンスのすばらしさ! シェフ手作りのお料理で料金はディナーコースで4500円でした。

笑いあり涙ありちょっぴりエッチな演出の巧みさ さすが老舗レストラン。リピートしたくなるお店。

魚肉料理、パスタ、デザート、ドリンク自由ギャルソンコース。 店長の片山さんとパチり!

新宿住友ビル誕生以来30年以上ともに歩み続けてきたショーレストランの風格。 常に新しいエンターテイメントのあり方を発信するギャルソンパブのショータイムです。 ◇ショータイム: ・1st. 19:30~ ・2nd. 22:00~ (約50分). ご入場はショータイム開始の20分前までにお願いいたし ...

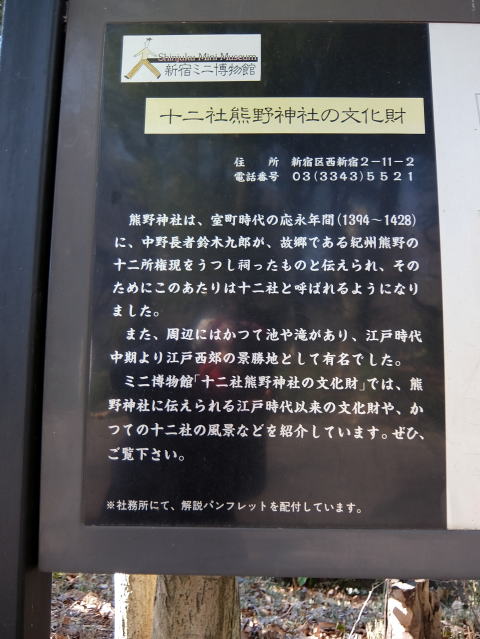

Kumano Shrine 熊野神社 都庁の建物から近い。中央公園の向かい側

十二社の熊野神社は室町時代(1394~1428)に 鈴木家は熊野三山の神職の家柄でしたが、源義経に従い九郎の代に中野(現在の西新宿)にすむようになりました。熊野三山・若一王子を祀るようなり家運が上昇し中野長者と呼ばれるようになりました。氏子町の範囲は西新宿、駅周辺及び歌舞伎町を含む新宿の宗鎮守となっています。

狛犬 本田浦の末社おおとり三社にある狛犬で、腹の下がくりぬきになっていない珍しいものです。

「角筈村上町百姓店児講中」寄進のもの。 右狛犬さん逆光で撮れず... sorry sorry

|

十二社の碑

ここ十二社が、池や滝を擁した江戸西郊の景勝地であることを記した記念碑で、1851年3月建てられた。「江戸繁盛記」を著した儒学者寺門静軒による漢詩が刻まれている。 |

Shinjuku Central Park 新宿中央公園

西新宿の高層ビルエリアの中にある敷地面積約八万㎡を誇り、芝生の森や区民の森など緑いっぱいの公園です。

桜や沈丁花など四季折々の穴があり、訪れる人々の心を和ませてくれます。

Shinjuku WE Bus 新宿WEバス 新宿駅西口の高層ビル街 ⇔ 東口の繁華街

循環型バスバスの天窓が開放感あり、新宿駅西口高層ビルを見上げることができます。

商業施設や観光スポットへ行きやすくなりました。

一日乗車券300円 一回100円 午前10:00~午後8:00(一周約40分)間隔平日11~12分

土日祝8分

East Exit 東口

紀伊国屋書店、中村屋、新宿高野などの老舗が今も残る東京随一の賑わいを見せる東口

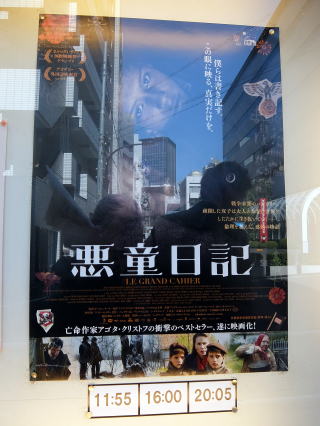

昼夜を問わず人の波は途絶えず。伊勢丹、丸井、バーニーズ・ニューヨーク、ルミネエスト新宿. 新宿ピカデリー、新宿バルト9などの映画館もある。

歌舞伎町方面は飲食店やホテル連なる巨大な歓楽街を形成している。 花園神社と隣接して、新宿ゴールデン街(もともと新宿駅東口にあった闇市が起こり。映画 ・演劇関係者、作家、ジャーナリストが多く集まる。)も歌舞伎町のなかにある。 西武新宿駅が至近。線路の西側、小滝橋通りは輸入、中古レコード店、ライブハウスが目立つが他の地域に比べると人の往来は少なめ。 歌舞伎町の北方にはコリアンや中国人が多く移住している

Kabukicho Benzaiten 歌舞伎町弁財天

弁財天は歌舞伎町が池だった頃建てられた。

Shinjuku Golden Street 新宿ゴールデン街

ゴールデン街の今朝は人ひとり見かけないけれど、最近では若い女性とか外国人旅行者がよくくるそうである。これからのゴールデン街は昼の営業もありうる。私は見かけなかったが、すでに薬膳、cafeのお店があるそうだ。

夜になると一変して大人の世界であった街は時代の波に...変わりつつある。

堂々と店の前でパチり! ここのマスターはゴッホのファンかも... 色彩感覚なかなかでしょう!

どれもおいしそう! お弁当持って今日は新宿御苑へピクニック、どれにしようかな!!

JR Shinjuku Southeast JR新宿 東南口

繁華街の東南端には新宿御苑庭園があり四季折々の移ろいを草木を通し楽しめる。

On the way to Gyoen 御苑への途中にお参り

Raiden Inari Jinja Shrine 雷電稲荷神社

雷電稲荷神社の創建年代は不詳ですが、源義家が奥州征伐の途中雷雨にあい、小祠前で休んでいる時、、一匹の白狐が現れ、義家の前で三回頭を下げたところ、雷雨がたちまち止んだことから雷電神社と呼ばれるようになったと伝えられています。昭和3年に花園神社に合祀され、宗教法人としては消滅しましたが、現在も鳥居と祠が残されています。。

雷電稲荷神社鳥居

雷電稲荷神社

Shinjuku Gyoen 新宿御苑

1945年5月の空襲では旧御凉亭と旧洋館御休所を残して、ほぼ全焼という大きな打撃を受けました。その後、1949年5月21日に「国民公園新宿御苑」として一般に開放されました。

3丁目の新宿門から入ります。 正面の大ヒマラヤスギが出迎えてくれます。

11月に桜見す。 桜の時期でないけれど ここでは長く咲いてるよう。 11月に桜見す。 桜の時期でないけれど ここでは長く咲いてるよう。

「十月桜(ジュウガツザクラ)」です。名前のとおり、10月から翌年の春までの長い期間、花を楽しめる桜です。

お花見後は、日本庭園を目指します。。

三つ葉宇津木が美しい。 そういえば 我が庭に咲いたかわいい白い一重うつぎが思い出される。!移植は間違いでした。

母と子の森

前方が日本庭園です。 何か空に飛行物体が見えますが.....左上

戦前は皇室の御料地でしたが、戦後に国民公園として開放されました。春は桜、秋は皇室の菊作りの伝統的菊花壇展。30mのユリノキの大木、ヒマラヤスギの巨樹がいつでも来園者を迎えます。

さっき見た空中物体...こっちへ飛んできた! 飛行船でした。再見歓迎!ha!ha!

旧御涼亭

この建物は、皇太子(後の昭和天皇 1901-1989)の御成婚を記念して台湾在住邦人から贈られた本格的なビンナン建築様式の建物です。 設計者は元台湾総督府の建築家であった森山松之助(もりやま・まつのすけ

1869-1949)です。

1945年5月の空襲では旧御凉亭と旧洋館御休所を残して、ほぼ全焼という大きな打撃を受けました。その後、1949年5月21日に「国民公園新宿御苑」として一般に開放されました。1945年5月の空襲では旧御凉亭と旧洋館御休所を残して、ほぼ全焼という大きな打撃を受けました。その後、1949年5月21日に「国民公園新宿御苑」として一般に開放されました。 1945年5月の空襲では旧御凉亭と旧洋館御休所を残して、ほぼ全焼という大きな打撃を受けました。その後、1949年5月21日に「国民公園新宿御苑」として一般に開放されました。1945年5月の空襲では旧御凉亭と旧洋館御休所を残して、ほぼ全焼という大きな打撃を受けました。その後、1949年5月21日に「国民公園新宿御苑」として一般に開放されました。

イギリス風景式庭園

フランス式整形庭園

写真整理中です。しばらくお待ちください。

玉藻池(タマモイケ)

玉藻池は苑内でも特に古く、江戸時代の内藤家下屋敷の庭園に由来します。

池はあまり大きくありませんが、奥が深く、周囲は厚い森に包まれ、冬には鳥たちの憩いの場となります。当時の面影は有りませんが、池の形と中島の位置がその跡を留めています。

かがり火に浮かぶ「森の薪能」

都内有数の自然を誇る新宿御苑では、その環境を生かし毎年10月に1回、狂言や能が上演

される。虫の音がきこえてくる野外での舞台は一味違う幽玄の世界を味わえるのでは。

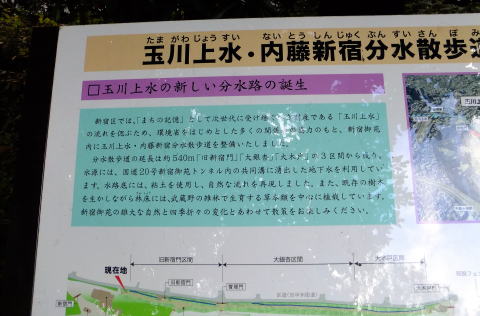

新宿御苑玉川上水の散歩道

江戸の飲料水を確保するため承応3年(1654)に造られた玉川上水。 その歴史的価値を継承するため、かっての流れに沿って御苑内に「玉川上水・内藤新宿分水散歩道」を整備。

湧き水を利用した水路沿いには約60種類、、2万5,000株もの草木が植えられ、四季折々の彩を楽しめます。

旧大木戸門を少し過ぎると 玉川上水散歩道となります。新宿門辺りまで歩を進めます。

上水散歩道の途中すてきな建物を見ました。

旧新宿門衛所

「いとも味わい深いわ!この建物は!」思わず独り言を。 いつかパリの植物園内でかような建物があり、同様に感嘆しましたが、御苑で西洋風な趣もある建物だと想像してましたら 後で分かったのですがかくの通りでした。

国土交通省管轄による

「旧洋館御休所は、我が国では数少ない明治期における洋風木造建築で、平成 13 年に当時の. 姿に保存改修し、同年 11 月に国の重要文化財に指定され、現在は一般公開を行っています.」とありました。

内藤新宿界隈では、桜並木が続く江戸の名所を生み出し、多くの行楽客でにぎわいました。明治になると、通船が行き交っていた時期もありました。

栞

Walking Road Naitoushinjuku of Tamagawa jousui玉川上水・内藤新宿分水散歩道路

水は命の源泉、その大切さは今も健康水、ミネラルウオーターに依存する人多けれど江戸の人たちは多少の汚水でも飲料水、生活水に使ってた。 神田上水で産湯を使ったとさぞ鼻が高かったことだろう! 玉川上水散歩道を歩きながら当時を思う。 玉川上水散歩道を歩きながら当時を思う。

歴史

玉川上水は、江戸の飲料水を確保するために、玉川兄弟の手により承応3(1654)年に開設されました。

取水口である多摩川の羽村堰から四谷大木戸までの約43kmの区間は、土を掘り抜いただけで造られていました。

四谷大木戸から市中へは、石や木で造られた水道管を通じて水を供給し、淀橋浄水場の完成した明治31(1898)年頃まで、江戸・東京の人々にとって貴重な水資源でした。四谷は井戸が多く上水の利用はごく一部でした。

新宿区には、四谷大木戸に水番屋があり上水の管理を行っていました。四谷見付付近には分水の分岐点となっていて極めて重要地域でした。

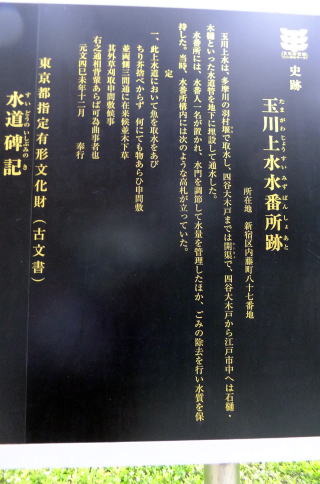

一応玉川上水水番所跡を探してみたところ、 探した甲斐がありました。 大木戸門の左側水道局新宿営業所前に大きな水道記碑の立つ玉川上水水番所跡が見つかりました。

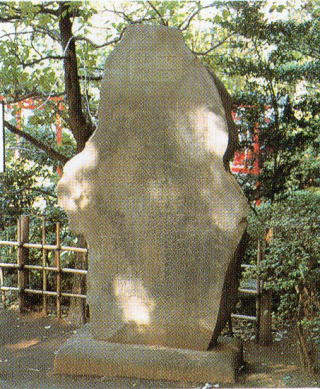

玉川上水の終点である旧四谷大木戸地点には東京都水道局新宿営業所及び新宿区立四谷区民センターがあり、傍らに「水道碑記」(すいどうのいしぶみのき)が建てられている。 往時、ここに水番所があり、ここから先は埋設された石樋・木樋を通して江戸市中各地へと配水していた。

「玉川上水水番所跡」

玉川上水は、多摩川の羽根村堰で取水し、四谷大木戸までは開渠で、四谷大木戸から江戸市内へは石樋・木樋といった水道管を地下に埋設して通水した。

水番所には、水番人一名が置かれ、水門を調節して水量を管理したほか、ごみの除去を行い水質を保持した。当時、水番所構内には、次のような高札が立っていた。

一、此上水道において魚を取水をあびちり芥捨べからず 何にても物あらひ申間

竝両側三間通に在来候並木下 其外草刈取申間敷候事

右之通相背輩あらば可為曲事者也

元文四巳未年十二月 奉行

東京都指定有形文化財(古文書)

水道碑記(すいどうのいしぶみのき)

指定年月日 昭和五年十二月

玉川上水開削の由来を記した記念碑で、高さ四六〇センチ、幅二三〇センチ。上部の篆字は徳川家達、撰文は肝付兼武、書は金井之恭、刻字は井亀泉によるもので、表面に七八〇字、裏面に一三〇字が陰刻されている。

碑の表面には明治十八年の年記が刻まれているが、建立計画中に発起人西座真治が死亡したため、一時中断し、真治の妻の努力により、明治二十八年(一八九五)完成したものである(裏面銘文)。」(案内板より)

かがり火に浮かぶ「森の薪能」

都内有数の自然を誇る新宿御苑では、その環境を生かし毎年10月に1回、狂言や能が上演

される。虫の音がきこえてくる野外での舞台は一味違う幽玄の世界を味わえるのでは。

新宿観光振興協会に関するお問い合わせは、電話、FAXでも受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

TEL:03-3344-3160(8:30~17:00 土日祝および年末年始を除く)

FAX:03-3344-3190(24時間受付)

ちょっと寄り道

Taburyo Naito Shrine 多武嶺内藤神社

新宿御苑の地名は内藤町と言う。その地名の由来は徳川家康が家臣の内藤清成に現在の新宿御苑一帯を示して、「馬で一息に回れるだけの土地を与える」と語った。清成の野田駿馬は南は千駄ヶ谷、 北は大久保、 西は代々木、東は四谷まで一息に走りきったが、最後は疲れ果てて死んでしまった。

大樫の下に埋められたが、後に1816年8月、樫の古きの後に塚をつくり、駿馬塚の碑を建てた。ここにその碑が残っている。

Inaridai myojin ・Yawatadaibosatsu 稲荷台明神・八幡大菩薩

南口

南側新宿4丁目はかって林芙美子が下宿した場所として知られる。入り組んだ路地に民家、旅館、個人商店多く開発に取り残された地域であった。1996年 南口の新宿貨物駅跡地に高島屋新宿店タカシマヤタイムズスクエアがオープン、ルミネtheよしもと劇場他新スポットが点在する南口からなるエンターテインメントシテイ。

高島屋を含む甲州街道の南側は4丁目の一部を除き澁谷区になる。

お岩稲荷 陽運寺「四谷怪談」の「お岩さん」を奉安している寺院。

静かな境内には「お岩さんの井戸」「水かけ菩薩」etc. ある。拝観無料 8:00~17:00

栞

私の子供のころ映画館内にはおみきを添えて祭っていたのを今でもはっきり覚えている。」そんな四谷稲荷に参拝するに神社と寺とで本家争いがあったなんて。 ほんとうは伊左衛門とお岩とは中の良い夫婦で、お岩は、家に伝わる稲荷を信仰して、無事夫婦は家を再興した。それで人々はお岩にあやかりあいとその稲荷をお岩稲荷として信仰してきた。 鶴屋南北は最初にことわっているようにあくまでフィクションとして中国の古い怪談にヒントを受けて怪談に仕立てたのであり、まったく作者の意図のない虚偽の話に変えられてしまったのは本当におかしな こちらのほうまさにが怪談なりである。江戸時代にはお岩神社はあったがお岩稲荷の寺はなかった。新宿区が田宮伊右衛門邸跡として「お岩誕生之地」を寺のところに指定しているのはおかしな話である。ー本当の名は伊左衛門でありここには神社も寺もなかったのである。 寺も商売第一なんですね。

怪談の舞台として ここ山の手の侍やしきは 絵になる。 江戸の武士の生活はきびしかった。その収入は職人より低く 武士という誇りから彼らは非人間的生活を強いられ 山の手の暗いじめじめした地の環境は文学の格好な場所になったようだ。

神宮外苑から新宿駅 散策

営団銀座線 外苑前駅 ~ 聖徳記念絵画館 ~ 於岩稲荷・田宮神社

神宮外苑

歴史

明治神宮外苑は大正15年(1926)、全国国民からの寄付金と献木、そして青年団による勤労奉仕により、青山練兵場跡に創建され、明治神宮に奉献された。第二次大戦以前は国営で、戦後は宗教法人「明治神宮」が管理している

。

都営大江戸線 国立競技場からスタートします。

国立競技場を右手に見ながらまっすぐ進みます。

Otake's pine「お鷹の松」 お鷹の松の左手にある掲示板 ▲上部分読みにくいため下に記述しておきます。

大正7年(1918)明治神宮外苑競技場(現国立霞ヶ丘競技場)造成のために買上げた霞岳町の敷地内に境妙寺という古寺があった。昔、徳川3代将軍家光(1603~1651)が鷹狩の途中この寺に休息していたところ江戸城から飛び去っていた、「遊女」と名づけた愛鷹が飛んで来て、庭前の松の枝に止まったので家光は大へん喜び、この松をその鷹の名をとって「遊女の松」と名づけたと伝えられる。後の世の人々が「お鷹の松」或いは地名をとって「霞の松」とも呼んだ。碑文にある2代目の松(樹齢推定200年 高さ4メートル)は昭和39年(1964)、東京オリンピック開催のための拡張工事の際に取り去られ、碑石は競技場代々木門内に移設されていたが、このたび現在地に移し、新たにこれに黒松を配したものである。

昭和54年(1979)10月 明治神宮外苑

Seitoku Memorial Art Musium聖徳記念絵画館

℡03(3401)0312・9時~17時無休、大人300円

明治天皇とその皇后である昭憲皇太后の遺徳を記念するため明治天皇の大葬殿を中心とした敷地には国民からの寄付金835万円で諸工事がおこなわれ、同様に252万円で記念絵画館が献納された、日本画、洋画の大火たちが天皇皇后の御事跡を描いた作品を展示。大正15年完成。

。

神宮外苑の中心的な建物で、幕末から明治時代までの明治天皇の生涯の事績を描いた歴史的・文化的にも貴重な絵画を展示している。維持管理は宗教法人明治神宮の予算で賄われており、他からの援助は一切受けていない。警察官により常に厳重に警備されている。

Jingu Gaien in front of Seitoku memorial musium 聖徳記念絵画館の前、神宮外苑

Walking Exercise Monument ウオーキング運動記念碑

あるけあるけ 40周年記念 八田八朗 初会長 日本ウオーキング協会(JWA)

東京オリンピック開催 1964年中 聖徳記念絵画館前から世田谷、東京五輪記念世界青少年キャンプに向けて第一回大会を開催いたしました。

Minon Music Musium

民音音楽博物館

Yotsuya samoncho 四谷左門町

日本の3大怪談は「四谷怪談」「牡丹灯篭」「番町皿屋敷」で日本人によく知られている作品であるが いずれもここ四谷界隈が舞台となってることに不思議な気がしたのだが....その場所を見ると当時の四谷は怪談が誕生するにふさわしい場所だったようだ。

Oiwa inari 於岩稲荷

聖徳記念絵画館前ななめ右通り、外苑東通りを進みます。左門町バス停から少し手前の通りを右手に入ってすぐ左手に曲がるととお岩稲荷がありました。

...

有名な4代の鶴屋南北(1804年~1830年)の「東海道四谷怪談」(基本的なストーリーは貞女・岩が夫・伊右衛門に惨殺され、幽霊となって復讐を果たす)は今でも芝居、映画が上演する前必ず俳優はお岩稲荷に詣でるかまたはお祭りする。

近世以降。一家の繁栄を祈って家業の守り神として町内や邸内に祀ることが流行した。(ブリタニカ大百科より)と。 ”信ずるものは強し”

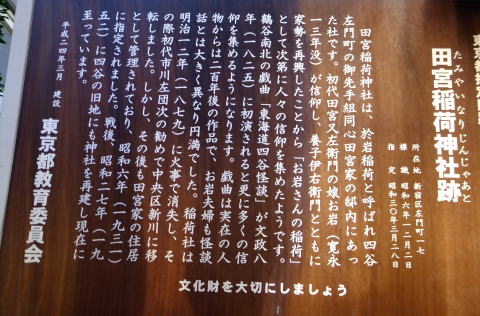

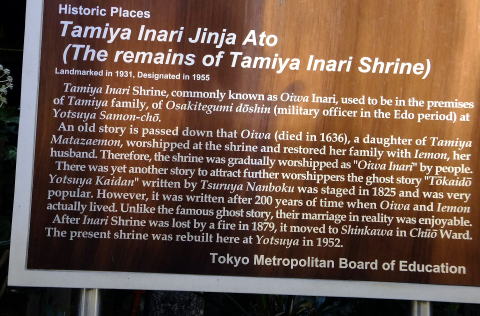

Tamiya Inari Jinja Shrine 田宮稲荷神社

近くの工事関係者は親切にお岩稲荷の話をしてくれました。お岩稲荷は通りをはさんで真向かいでまるで参拝客を競うように祀ってル様に私には見えましたが。 何もこれ程近くに建築しなくてもいいじゃない!!なんて相互の内情を良く知らないためかってなことをいいがちですが.. いろいろ本家を名乗るほうにはそれなりの根拠ありで主張してるようです。 私はよく分からずまま参拝はどちらも致しました。

こちらの稲荷さんは有名人にご利益大となるのでしょうね....名前がずらりです。

左から中村時蔵、中村歌右衛門、菊之助劇団、演舞場、明治座、歌舞伎座、村上元三、岩田専太郎、一龍斎貞山の刻まれた石碑が並ぶ。

上記の田宮稲荷神社跡のための掲示板(東京都教育委員会建設)は平成24年作成したものです。

「四谷怪談」に登場するお岩と違い、よく働き夫とは仲の良い夫婦だったそうです。 一時は生活は苦しく貧乏な時代もあったそうですが、乗り越えて財産を築いたそうです。

お岩さんの信仰していた’稲荷’に人々の信仰も集めお岩さん夫婦はお手本でもありました。

今でも信仰者は少なからずでしょう。!

途中お岩稲荷の場所を近くの工事していた人に尋ねたところ 今もこの地区の一体の所有者であると話してくれました。...

栞

私の子供のころ映画館内にはおみきを添えて祭っていたのを今でもはっきり覚えている。」そんな四谷稲荷に参拝するに神社と寺とで本家争いがあったなんて。 ほんとうは伊左衛門とお岩とは中の良い夫婦で、お岩は、家に伝わる稲荷を信仰して、無事夫婦は家を再興した。それで人々はお岩にあやかりあいとその稲荷をお岩稲荷として信仰してきた。 鶴屋南北は最初にことわっているようにあくまでフィクションとして中国の古い怪談にヒントを受けて怪談に仕立てたのであり、まったく作者の意図のない虚偽の話に変えられてしまったのは本当におかしな こちらのほうまさにが怪談なりである。江戸時代にはお岩神社はあったがお岩稲荷の寺はなかった。新宿区が田宮伊右衛門邸跡として「お岩誕生之地」を寺のところに指定しているのはおかしな話である。ー本当の名は伊左衛門でありここには神社も寺もなかったのである。 寺も商売第一なんですね。

怪談の舞台として ここ山の手の侍やしきは 絵になる。 江戸の武士の生活はきびしかった。その収入は職人より低く 武士という誇りから彼らは非人間的生活を強いられ 山の手の暗いじめじめした地の環境は文学の格好な場所になったようだ。

Kagurazaka 神楽坂

神楽坂は明治期に活躍した文豪たちの愛した町でもある。「「金色夜叉」などで知られる尾崎紅葉はこの地で晩年を過ごし、旧居跡が残っている。その玄関番をしていたという泉鏡花ゆかりの料亭「うを徳」は「女系図」に登場する魚屋のモデルである。

名の由来

神楽坂という名は、この坂で神社が奏でる神楽の音が聞こえたことに由来します。

course:

IIdabashi station~Kakurenbo Yokocho~Hyogo Yokocho~Jinai Koen Park~Anyoji

Temple~Koushouji Temple~Zenkokuji (Bishamonten)~Torichaya Honten~Kagurazaka gojuban~Atamiyu~Iidabashi

コース

飯田橋駅~かくれんぼ横丁~兵庫横町~寺内公園~安養寺~光照寺~善國寺(毘沙門天)~鳥茶屋本店~神楽坂五十番~熱海湯から飯田橋

JR Iidabashi West JR飯田橋駅西口

JR飯田橋駅西口出口をでてすぐ右の方角、まっすぐ進み交差点を渡ればそこから神楽坂。

神楽坂と聞けば映画の舞台にもなり江戸気分ふわふわ胸ときめかせてくれるような雰囲気をかもしている処。外堀通り近く、楽しめ

神楽坂通りに入る交差点手前左手を眺めると桜の花が見える江戸城の外堀です。牛込橋のそばに1636年に築造された江戸城の門の一つで、現在は石垣の一部が残っています。(徳島藩工事担当しました。そうだから神楽坂

で阿波踊りが行われているんです。)又桜の都内有数の名所となっています。ボート遊び、水上レストランもありますが、今日は神楽坂を散策です。

Kagurazaka Street 神楽坂通り

神楽坂通り二つ目の角を右に曲がるとそこは神楽坂仲通り、飲食店が多い。芸者新道、かくれんぼ横丁に通じる。まずはその先に位置するギンレイホール(名画座。映画館)で機会あれば行きたい映画館なので 一応行くことにします。ロードショウ後の話題作が多い。

神楽坂仲通りをまっすぐに二つ目の角を右に曲がるとそこは「軽子坂」で二つ目の角、右手にありました。

今 大手の映画館はいつのまにやら町から消えて何か寂しい。これも時代の流れでしょうね。こうして残っているのがうれしいのですが。.....場所の確認できたので、U-ターンです。

Kagurazaka Nakadori, Geishashinmachi~Honda Yokocho 神楽坂仲通り、芸者新道~本多横町へ。

芸者さんが料亭からア料亭へ移動する時に、混雑する表通りを避けて抜け道として使ったことからこの名が付いた。

神楽坂は迷路が多い。グループツアーの皆さんは地図を広げ場所の確認のようです。私も道は尋ねながらなのでのろのろとそれでも進んでるようです。

|

Honda Yokocho本多横丁

かって旗本・本多対馬守の屋敷があったことから名が付きました。神楽坂を代表する専門店、飲食店があります。

神楽坂には 所々道標があり、そこには興味深いことが書かれていて興味深い。 |

Hyogo-Yokocho 兵庫横町

石畳・黒塀・見越しの木々ともっとも神楽坂らしい一角。 「兵庫」の名は、中世期にこの辺りが武器、兵器に関係する郭だったことからきています。

どこからか三味線の音が聞こえてきそうな不思議な通りです。

かっての面影残る路地は私には迷路だけど、そうだから他のことはすっかり忘れて頭は空、良き時間を過ごせました。

予期せずにここは毘沙門天の前にでる通路でした。ha! ha!

BishamontenーZenkokuji 毘沙門天善國寺

400年以上前に創建。 日蓮宗のお寺。毘沙門天像「毘沙門様と地元では呼ぶ」。

毘沙門天は、てんの四方のうち北を守るインドの神様。多くの願いを叶えてくれる「多聞天」です。

Shrine社殿

トラの化身がここでは「狛犬」の代わりに安置されている。トラさんの表情はインドの神様の由来でしょうか.....大らかで力強さがあり.....手を合わせて一礼す。

新宿周辺にかけて七つの寺社を巡る「山の手七福神」のひとつである。

お参りを終えて毘沙門を後にして筑土八幡神社へ向かう。 毘沙門の前の島田ビルとAWAYA(婦人服店)の間の小路をどこまでもまっすぐ大久保通りまで進む。 (神楽坂通りから小路に入るとすぐに 石畳になり、間もなく階段下り最初の道路にでるまで石畳を歩く。 道路から まっすぐ少し進むと大久保通り。)右手に曲がるとすぐ左手に筑土八幡神社が見えてくる。

牛込消防署を左手にその先をしばらく進むと左に筑土八幡神社が見えます。

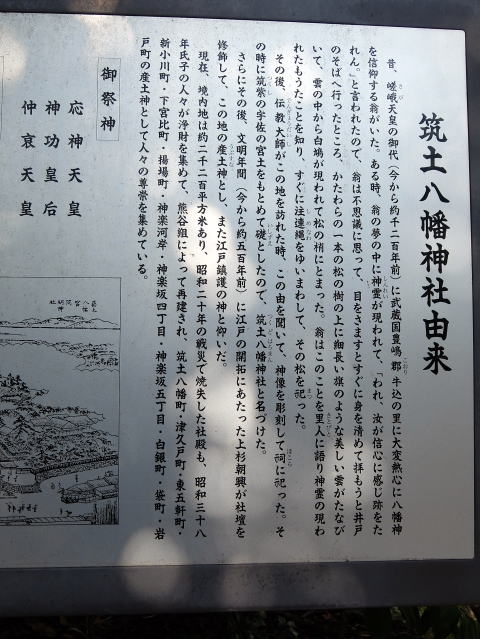

Chikudo Yahata Jinja Shrine 筑土八幡神社

当神社は嵯峨天皇の時代(809年- 823年)に、付近に住んでいた信仰心の厚かった老人の夢に現れた八幡神のお告げにより祀ったのが起源であるといわれている。

石造鳥居せきぞうとりい 新宿区有形文化財建造物 1726年建立。区内で最古の鳥居である。

石段は桜でおおわれて花のトンネルをくぐって上へ上ります。

社殿

文明年間(1469~1487)に当地を支配していた上杉朝興によって建立されこの地の鎮守とした。

こちらの狛犬は毘沙門天を見ているので少し怖いかな!!

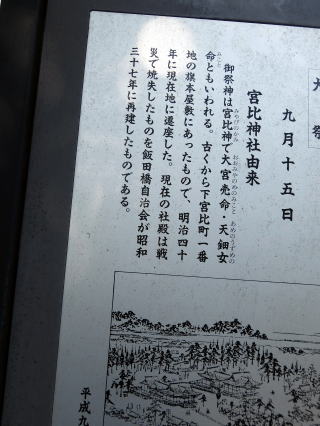

Keidaisha Miyahi Jinja Shrine 境内社 宮比神社

ご祭神は宮比神で大宮売命(おおみやのめのみこと)、天細女命(あめのうずめのみこと)とも云われてます

古くから下宮比町一番地の旗本屋敷にあったもので、明治40年に現在地に遷座しました

現在の社殿は戦災で焼失し昭和37年に再建。平成14年にも飯田橋自冶会で再建している。

Koushintou 庚申塔

1664年奉納された舟形の庚申塔である。高さ186cm。右側に牡猿は立ち上がり実のついた桃の枝を手折っているのに対し、左側の牝猿はうずくまり桃の実一枝を持つ。この二猿に桃の構図は全国的に極めて、珍しく、大変貴重であるという。 桃は縁起良い果物の印象があるのですが、そんなことが書かれた文を読んだ気がします。魔よけになるのでしょうね。

Chikudo Hachiman Jinja Shrine Origin 筑土八幡神社由来

いま 銭湯が街から消えようとしている時 見かけると目に新鮮に映る。”古きものは良きかな”の代表格。

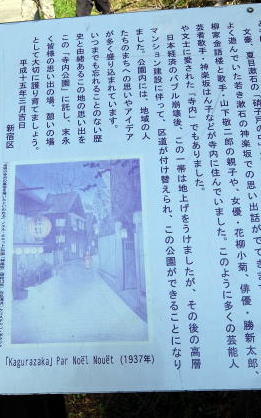

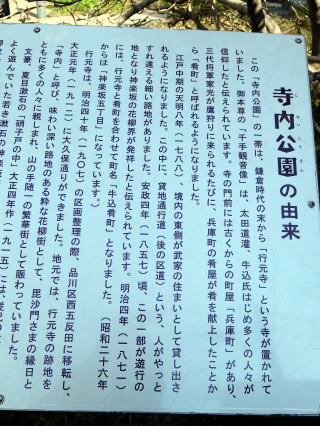

そして寺内公園(じないこうえん)にやってきました。

住宅街の中にある寺内公園。 江戸後期に境内を町屋として分譲していたので、この一帯は特に入り組んだ道が多い。

寺内公園に掲示されていました。

古い歴史あるこの地区一帯の(関係している)人々の永い間の地区への深い想いが感じられる掲示板です。

大切に永くこれからもこの公園を護り育てられますよう念願します。

赤木神社(あかぎじんじゃ) 鎌倉時代 伝・正安2年(1300)創建。 主祭神:岩筒雄命、赤城姫命。一説に「赤城姫命」(あかぎひめのみこと)は大胡氏の息女ともいわれていて、別当寺の本地仏であった。

かってこの地を治めていた牛込氏ゆかりの神社。

江戸時代には幕府より「江戸大社」と称され当時の最高社格拝載しました。

「江戸名所図会」では「赤城明神社」として紹介され、大胡重泰(おおごしげやす)により創建されたこと、牛込の鎮守であり別当寺は東覚寺(天台宗)であることなどが記されている。

明治時代には坪内逍遥らの文豪が会合を開いた貸席がありました。

あかぎ神社を後に光寺へ向かう。 神楽坂通りを1ブロック角を右に曲がると地蔵通りへ。

Jizouzaka 地蔵坂

地蔵坂は別名を「藁店(わらだな)」や「藁坂(わらざか)」と呼びます。地蔵坂は子安地蔵があったことに由来し、また藁わらを売る店があったので「藁坂」とも呼ばれた。

袋町

地蔵坂を上りきった左側に光照寺があります。

Koushoji 光照寺 浄土宗寺院。 開山:清誉上人光照。

この光照寺一帯は戦国時代、後北条氏の家臣であった牛込(うしごめ)氏の城跡地とされています

慶長8年神田に開かれ正保2年(1645)現在地へ移転した。 また、出羽松山藩江戸屋敷の菩提寺となったため、同藩主家の酒井家歴代の墓が残る。

。

本堂

本堂には区有形文化財「地蔵菩薩坐像」、「十一面観音坐像」が安置されてます。(非公開)

本堂脇に枝垂れ桃の名木がある。

墓地奥には2本の名木の桜がある。また、旅の途中で亡くなった人を供養する「諸国旅人供養碑」、江戸時代の狂歌師・使々館湖鯉鮒の墓があります。

鐘楼

毎年、大晦日には、再建された釣鐘の音が神楽坂に響き渡ります。

光照寺を後にして宮城道雄記念館へ向かう。

光照寺の参道を出て左手に曲がり、坂上を左に曲がります。 まっすぐ進むと見番横丁へでます、右手に宮城道雄記念館が見えます。

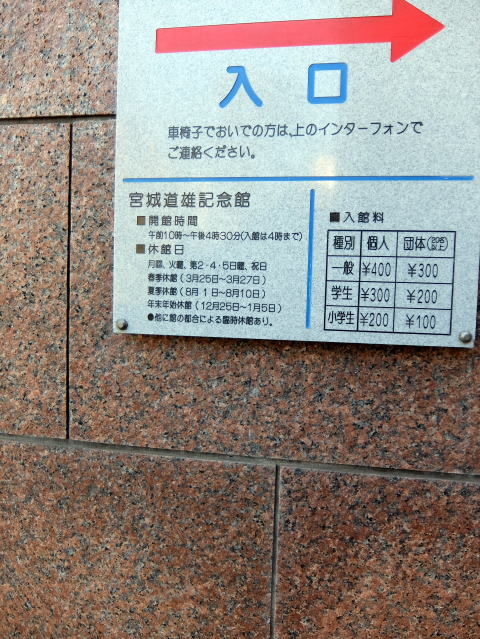

宮城道雄記念館

宮城道雄の作品やビデオを楽しめる視聴覚室や、宮城道雄考案の楽器等の展示等を行っています。

Miyagi Michio Memorial Hall 宮城道雄記念館

宮城 道雄(みやぎ みちお、は、1894年(明治27年)4月7日 - 1956年(昭和31年)6月25日)兵庫県神戸市生まれの作曲家・箏曲家である

宮城道雄記念館は1978年設立された日本最初の音楽家の記念館 。春の海などで世界的な評価を得た作曲家・宮城道雄の偉業を記念して建てられた記念館で道雄が晩年まで住んでいた敷地に建設された。

宮城道雄記念館の見学を終えて、神楽坂若宮八幡神社へ向かいます。 宮城道雄記念館の見学を終えて、神楽坂若宮八幡神社へ向かいます。

宮城道雄記念館からは見番横丁へ出て庚嶺坂(こうれいざか )を(外堀通りへ向かって)2ブロック進むと神楽坂若宮八幡神社が左角に見えてきます。

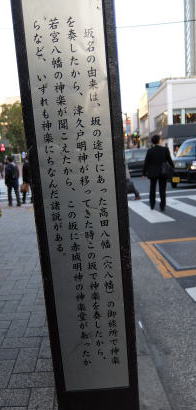

神楽坂若宮八幡神社 ご祭神:仁徳天皇・応神天皇

ーかぐらざかわかみやはちまんじんじゃー にんとくてんのう・おうじんてんのう

御由緒

鎌倉時代の文治五年秋、右大将源頼朝公が文冶5年(1189)奥州の藤原泰衡を征伐するため発向。その時当所にて下馬宿願し奥州平治の後、宮鎌倉鶴岡の若宮八幡宮を分社したものであります。

シャッターが低すぎたかしら!目が隠れたけどその分 前部の威厳ある姿になったかな。左の「あ」像は「しっかりやりなさいよ。」私にはその様に聞こえ.....

神楽坂散策はここまで。

「坊ちゃんの塔」の立つ東京理科大学の横壁を通り飯田橋駅へ戻る。

人の無限の可能性を示す「坊ちゃん像」。

落合

落合記念館散策

Shinjuku Walking course: Hayashi Fumiko Memorial hall ~Saeki Yuuzou Memorial Hall ~ Nakamura Tsune Atelier Memorial Hall

散策コース 林芙美子記念館 ~ 佐伯祐三記念館 ~ 中村 彝(つね)アトリエ記念館

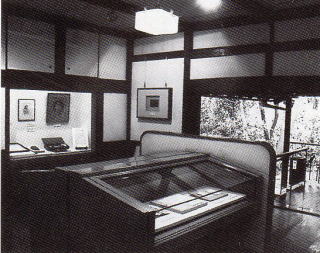

Hayashi Memorial Hall 林芙美子記念館

この建物は「放浪記」「浮雲」などの代表作で知られる作家・林芙美子が、昭和16(1941)年8月から昭和26年(1951)年6月28日にその生涯を閉じるまで住んでいた家です。

大正11(1922)年にはこの土地を購入し、新居を建設し始めました。

新居建設当時、建坪の制限があったため、芙美子名義の生活棟と、画家であった夫・緑敏名義のアトリエ等をそれぞれ建て、その後すぐにつなぎ合わせました。

芙美子は新居の建設のため、建築について勉強をし、設計者や大工を連れて京都の民家を見学に行ったり、材木を見に行くなど、その思い入れは格別でした。山口文象設計によるこの家は、数奇屋造りのこまやかさが感じられる京風の特色と、芙美子らしい民家風のおおらかさをあわせもち、落ち着きのある住まいになっています。芙美子は客間よりも茶の間や風呂、トイレ、台所に十二分に金をかけるように考え、そのこだわりはこの家のあちらこちらに見ることができます。

Study 書斎

納戸としてつくられた部屋は芙美子の書斎となり、ここで執筆活動が行われました

Kitchen 台所

芙美子は客間よりも茶の間や風呂、トイレ、台所に十二分に金をかけるように考え、そのこだわりはこの家のあちらこちらに見ることができます。

料理好きの芙美子はよく料理を作ったそうです。驚いたことに、当時から電気冷蔵庫を使っていたのだそうです、国産初の東芝製で今のお金で換算すれば200万円位いしたのでは!

本当に芙美子は必要なものには惜しげなくお金を使ったんだあ!

ガイドさんの説明はとても単刀直入とでも言うのでしょうか。 以外にも私は先入観で芙美子は長い間、毎日、窮乏生活を送りつつ文学をどうにか続けていたと思い込んでおりました。

「花の命は短くも苦しきことのみ多かりき」と詠んだ芙美子の美しい句があるから.....

そんな貧乏人でなかった様です。 後 芙美子の生い立ちについて少し調べてみましたら

一般に女性が入れなかった女学校に通っており、家庭環境も悪くなかったようでした。

ただ文学を続けるため単身家を出て女給になりましたが、持ち前の根性で頑張り抜いたんでしょう!時には競争心強く悪いと批判される面もありましたが、下落合の生活を始めてからは

別人のようになったと....当時の温和な芙美子の写真を見れば肯けます。

下落合で夫 ・緑敏と 泰(養子)と食事 下落合で夫 ・緑敏と 泰(養子)と食事

Tradesman Entrance 勝手口

Guest room客間

小間

奥の棚に小さな仏壇が置かれたこの部屋は芙美子の母・キクが使っていました。しかし、

男性の書生がいる時にはその寝室にもなりました。 又、客間がいっぱいになったり、ひきあわせたくない客がぶつかると、客間としても使われました。

Atelier アトリエ(展示室)

画家である夫 ・緑敏のために作られたアトリエ

芙美子は竹が好きで庭に多く植えていたそうです。

新宿区立林芙美子記念館

開館時間: 10:00~16:30

休館日: 月曜日(休日にあたるときはその翌日)

年末 ・年始(12月29日~1月3日)

入館料:一般150円/小 ・中学生50円

access: 都営地下鉄大江戸線 ・西武新宿線「中井」駅より徒歩7分

TEL03-5996-9207

林芙美子記念館 ~ 山手通り(環6)~佐伯祐三アトリエ記念館

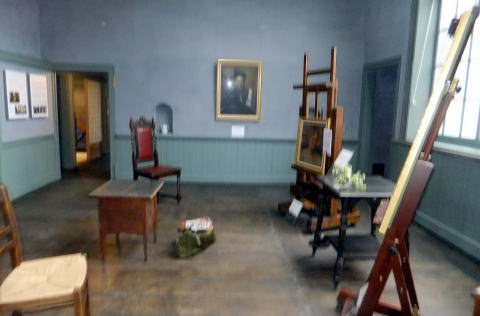

Saeki Yuzou Atelier Memorial Hall佐伯祐三アトリエ記念館

1898年大阪の浄土真宗光徳寺の次男として生まれる。14歳のころから油絵を描き始め、中学卒業後、上京し藤島武二に師事。1920年父死去後、築地本願寺で象牙美術商の娘、池田米子と知り合い結婚す。1921年現在の中落合にアトリエ尽きの家を建築。近くに住む中村つねに私淑。1923年東京美術学校西洋画科を卒業後、妻子を伴いパリに渡ります。この頃には既に喀血。パリではモーリス・ド・ヴラマンクに「アカデミック」すぎるとの批判され、作風を変えて再びヴラマンクを訪ね”物質感はナマクラダが色彩は大変優れている”と褒められる。 パリの建物などで独自の作風を確立す。 1928年パリ郊外のエヴラール精神病院で死去。(享年

30歳)。

Saeki Park 佐伯公園

昭和50年(1975)4月、新宿区立佐伯公園開園。

平成22年(2010)4月、佐伯祐三アトリエを整備、「新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館」

として公開する。

新宿区立佐伯祐三アトリエ記念館

開館時間: 5月~9月 10:00~16:30

10月~4月 10:00~16:00

休館日: 月曜日(休日にあたるときはその翌日)

年末 ・年始(12月29日~1月3日)

access: 西武新宿線下落合駅下車徒歩10分

JR目白駅下車徒歩20分

TEL03-5988-0091

Nakamura Tsune Atelier Memorial Hall 中村 彝(つね)アトリエ記念館

中村 彝(つね)は1887年(明治20年)、茨城県(水戸市)に旧水戸藩士中村順正と妻よしの

三男として生まれる。間もなく父を亡くし、11歳のとき母を亡くすと東京市牛込区に住む陸軍軍人の長兄をたよって上京しました。 17歳の時に結核を病み軍人を路を断念、転地療養のため千葉県(館山市)に赴く。つねはこの地で水彩スケッチを始める。翌年、白馬会研究所、ついで太平洋画会研究所で洋画の勉強をする。明治40年祖母が亡くなり2番目の姉が嫁ぎ天涯孤独の身となる。 明治42年第3回文展に初入選。その第4回では「海辺の

村」が3等賞し、実業家の今村繁三購入す。明治44年、新宿、中村屋の多くの芸術家を支援する相馬愛蔵夫妻の好意で中村屋の裏にある画室に住むようになる。大正の2,3年相馬

家の長女・俊子をモデルにした裸婦像が数点あり、二人の親密な関係も求婚も反対され、この失恋で煩悶(はんもん)することに。

1916年(大正5)に新宿区下落合にアトリエ兼住居を新築し、転居しました。17歳で発症した

肺結核は一進1退の状況でした。 以降亡くなるまでこのアトリエで創作を続けました。

彝の代表作とされる「エロシェンコ像」はこの年に制作されたもので、ルノワールの影響が感じられる。1924年(大正13) 彝(つね)は37歳で亡くなった。

2013年(平成25年)新宿区下落合に残るアトリエ跡が復元され、「新宿区立中村彝アトリエ記念館」としてオープンした。

ワシーリー・エロシェンコ(1890~1952)

アジア各地を放浪していたロシア人の盲目の詩人で、新宿・中村屋の世話になっていた。

芝生の家

1916年(大正5)に新宿区下落合にアトリエ兼住居を新築以降亡くなるまでこのアトリエで

創作活動を続けた。

彝は、丹羽にもこだわりを持っていました。花壇や藤棚を造らせたり、庭の植物についても書簡の中でも触れるなど注目していた様子が分かります。アトリエの周りを含め周回して当時の雰囲気を味わえます。

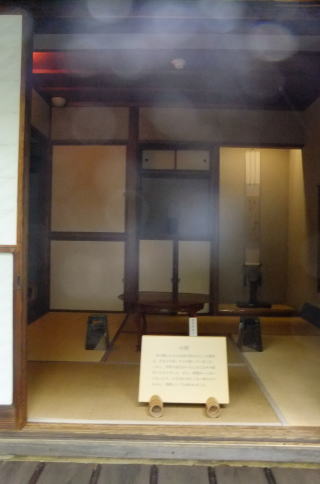

Atelierアトリエ

床や天井、花弁腰板など、大正5年当時の建築部材を再利用して復元されました。

このアトリエの建物自体が、中村彝(つね)アトリエ記念館最大の見所です。家具、調度品

は重要なモチーフとして多くの作品にえがかれています。

Okazaki Kii's room 岡崎きいの部屋

アトリエの完成とともに彝の身の回りの世話をするため同居した岡崎きいの部屋です。

新宿区立彝(つね)アトリエ記念館

開館時間: 10:00~16:30

休館日: 月曜日(休日にあたるときはその翌日)

年末 ・年始(12月29日~1月3日)

access: JR目白駅下車徒歩10分

tel. 03-5906-5671

back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

Images for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified,

or reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文子

|