photo:馬部文子 浅草は目次 7. Sumida River Area 隅田川地区をご覧ください。

Plateau, Westside of Tokyo(都心から西側)

. 台地 2.

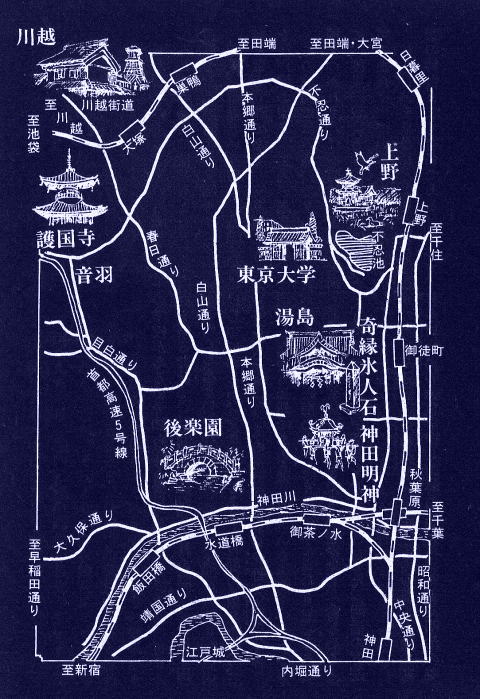

Taito Ward Kawagoe 台東区 川越

Ueno Park(Shinobazunoike Pond, Toshogu, Peony Garden, Kiyomizu Kannondo,

Western Art Musium), Kawagoe(Kitain, Musium)

上野公園(不忍池、東照宮、ぼたん園、清水観音堂、西洋美術館)・川越(喜多院、博物館.)

Taito Ward, Kawagoe : Ueno. Yanaka, Kawagoe

台東区、川越 : 上野、谷中、川越

東京23区の地形は大きく台地と低地になる。台地は都心の西側、荒川から多摩川まで武蔵野台地で、標高は20m以上。10万年以上前にできた古い土地である。一方、荒川から東側に広がるのが東京低地。

上野の山は、武蔵野台地の端、「上野台」に位置することで、「上野の山」とも呼ばれる。

上野恩賜公園 日本の「公園」第一号、上野公園

上野恩賜公園(不忍池)

Taito Ward 台東区

台東区は東京の中央からやや北東寄りに位置する。その東端、隅田川の対岸に墨田区がある。付近を神田川が流れる。 江戸時代を通じて、最古の市街地のひとつで、そこに元禄文化が息づいた。 浅草寺には1400年の歴史がある。

「美しき日本の歴史的風土100選」(古都財団)選ばれている。寛永寺、上野公園周辺、谷中の町並みが選ばれている。ル・コルビュジェの国立西洋美術館が世界遺産に登録されている。東京国立博物館表慶館、重要文化財が多い。

Ueno Onshi Park 上野恩賜公園 は、1873年(明治6年)に日本初の公園に指定。桜の名所でもある園内には動物園、美術館、博物館、コンサートホールあり、アートの発信地。1627に創設された「東照宮」はみどころ。上野駅は古くから東北方面からの玄関口として知られる。

区は23区で最も狭い。商業地であるため住宅地は一部。 人口は約20万人(2016年調査による)

上野山の起こり 上野山の起こり

上野の山には旧石器時代後期、今から数千年前まで東京湾の入り江が深く入り込み、海につきでた岬のようだった。 その頃から人が住んでいた様だ。 近くには東京文化会館裏手にある擂鉢山は、古墳時代(紀元250年~700年頃まで)の前方後円墳,

東京国立博物館内の表慶館古墳, 東京文化会館の桜雲台古墳, 東京都美術館の蛇塚古墳などがある。

歴史

江戸の発展は家康に始まった。

街道一の弓取りといわれた徳川家康は豊臣秀吉に武蔵の国(関東8か国)へ国替えを命じられ、江戸に1590年にくる。 1603年征夷大将軍をなり、江戸幕府を開く。 こうして、徳川幕府265年にわたる世界史上でも例のない平和で安定した長期政権が発足したのである。

三代将軍家光は、江戸城の鬼門(東北の方角)を守るために、将軍家の信任が厚かった天海僧正に命じ、藤堂高虎トウドウタカトラなどの屋敷のあった上野の山に祈祷(キトウ)寺を建てさせた。

上野の山に寛永寺が創建されると、山の下にも町がつくられ、門前町としてにぎわった。

上野の発展は徳川家康、秀忠、家光に信任された天海僧正(天台宗)に始まったともいえる。

Toueizan Kaneiji 東叡山 寛永寺

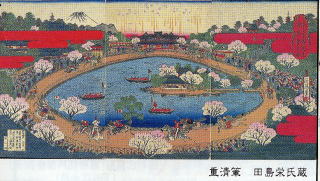

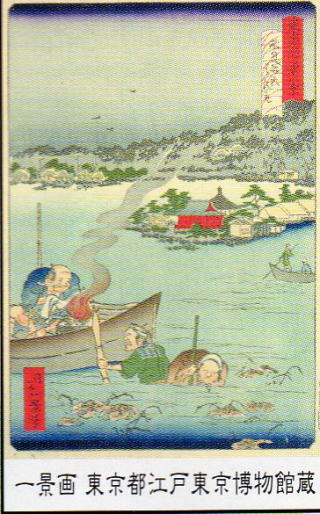

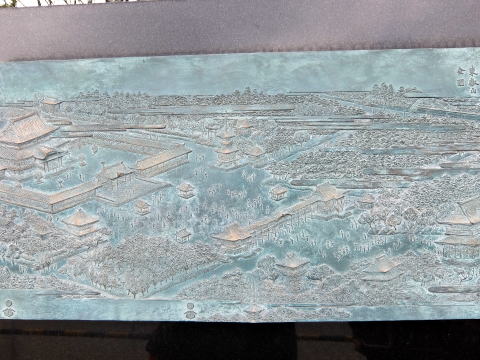

広重画 「東都名所上野東叡山全図

30余の堂塔伽藍、36の子院を持ち荘厳華麗であった。 上野の山は門前町として賑わいをまして不忍池畔には飲食店が、現在のJR上野駅の南側あたりは見世物小屋が並び江戸屈指の盛り場となった。

寛永寺(天台宗関東総本山)の現在

寛永寺は後に徳川家の菩提寺も兼ねるようになり国立博物館裏の徳川家御霊屋オタマヤには6名の将軍; 家綱、綱吉、吉宗、家治イエハル、家斉イエナリ、家定、他に家定夫人篤姫が眠る。 いずれも非公開。 かっては華麗な廟ビョウがあったが今は焼けて朱塗りの門、4代将軍徳川家綱霊廟勅額門のみ見学できる。

お気に入りの上野へはここ数年毎月でかけて楽しんでおりました。同時に浅草も見て回りましたが浅草方面は7隅田川地区に加えました。 これまで撮影してきました映像は年度・順序不同で見所ごとにまとめましたがご覧くだされば幸いです。

To Ueno Park, National Seiyo Musium, Ueno Zoo上野公園, 国立西洋美術館、上野動物園 へ。

acsessアクセス

JR Ueno station, Park Exit JR上野駅 公園口

まず電車を降りたら人ごみに流されずに落ち着いて案内看板を探しましょう。公園改札に向かうなら3階、改札口 すぐ前に上野文化会館がみえます。

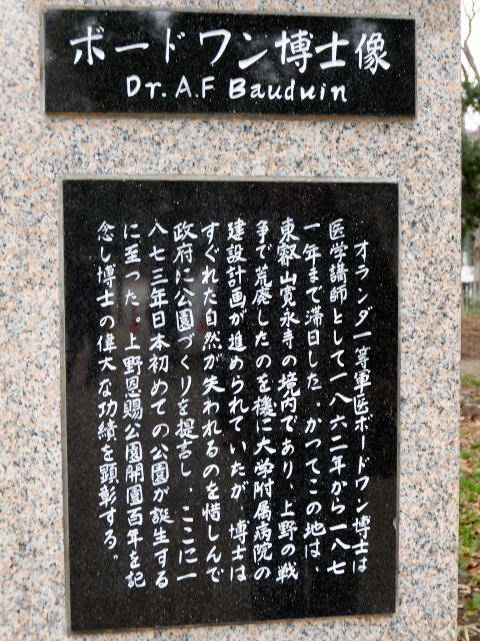

Dr.A. F. Borduin, Father of Ueno Park's Birth 上野公園の誕生の父

1868年5月15日の彰義隊の戦争によって、堂塔伽藍の大半を焼失。 時の明治政府は、焼け野が原に東京大学の付属病院の建設を決めていたが、オランダの一等軍医ボードワン博士の提言”こういう場所は西洋に習って公園にすべし”を受け入れ日本の公園第一号として誕生させた。

上野の山の由来

大昔、数千年前東京湾の入り江が深く入り込み、上野の山は海に突き出た岬のようだった。

最近の調査では上野の山には旧石器時代(紀元前一万年前)の後期から人が住んでいたと見られている。他に、東京国立博物館ないの表慶館古墳、東京文化会館の桜雲台古墳、東京都美術館の蛇塚古墳がある。

Saigo Takamori Statue 西郷隆盛銅像(上野公園石段上)

西郷隆盛(1827~77)は明治維新の指導者。 銅像は明治31年(1898)竣工。 高村光雲作。

維新の際幕府征夷軍参謀として参画、勝海舟と会談して江戸城を無欠開城させた。西南戦争で一度は賊軍(のちに復権)になた経緯から、上野公園となった。郷里鹿児島での散歩する姿、犬はツンという名の牝犬。

上野公園といえば西郷隆盛像が余りにも有名ですが、鹿児島市立美術館に立つ西郷像は陸軍大将の正装で直立不動の姿であり、本来期待された姿に近いと考えられたようですが、私的にはもう何度も訪れて「犬をつれた西郷さん」に愛着あり

陸軍大将の正装でなくて良かった。 普段着姿だからこそ何時見てもよけい愛着が感じられ.....

上野の山は歴史の宝庫です。

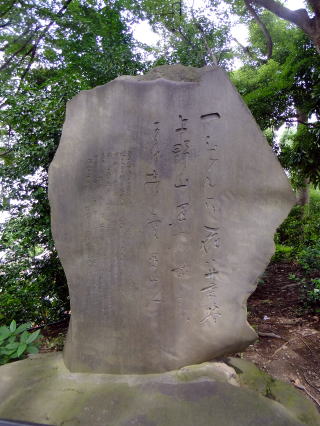

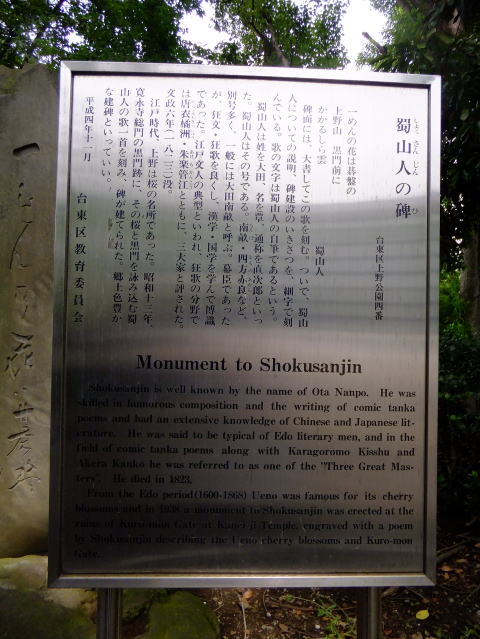

Monument to Shokusanjin 蜀山人の歌碑 (公園入り口左側)

歌の文字は蜀山人の自筆による。

本名大田直次郎(1749~1823)、蜀山人は号。江戸後期の狂歌の大家。

碑文は一免(めん)のはなの碁盤の上野山 黒門前にかかる志ら雲」蜀山人

Tomb of Shogitai Warriors彰義隊戦死の墓

彰義隊とは、徳川の旧幕臣ら役1,500名が上野寛永寺に謹慎する慶喜公を守護するという名目上野の山に立てこもった人々をいう。 慶応4年(1868)この彰義隊を官軍側が攻めたのが彰義隊の戦い、別名画の野戦争ともいわれる。

この戦いによって、華麗を誇った東叡山寛永寺は堂塔の殆どを失った。残ったのは清水観音堂、東照宮、五重の塔、時の鐘、本坊表門、徳川将軍霊廟など。 『戦死の墓」とある大墓石は山岡鉄舟筆。

Autumn color cherry blossom 秋色桜・秋色句碑(清水堂南側)

「井戸ばたの 桜あふなし 酒の酔」

枝垂れ桜(しだれざくら)お井戸と句碑がある。元禄(1688~1703)日本橋小網町の菓子問屋の娘お秋が、この井戸近くの酔客を詠み、短冊にしてその枝に結んだ。これを輪王寺宮公弁親王が句も見事だが、筆跡も立派と褒められ、この桜をお秋の俳号『秋色」も因み秋色桜とよぶようになった。現存の桜は9代目といわれる。

清水観音堂参道 清水観音堂参道

Kiyomizu Kannondo清水観音堂(きよみずかんのんどう) 重文 本尊:恵心僧都作の千手観世音菩薩

寛永8年(1631)の建立。 京都の清水寺に倣って本堂正面を舞台造りにした。 本尊は恵心僧都作の千手観世音菩薩。

清水観音堂は子育て観音としても知られ、毎年9月25日は『人形供養」がおこなわれる。

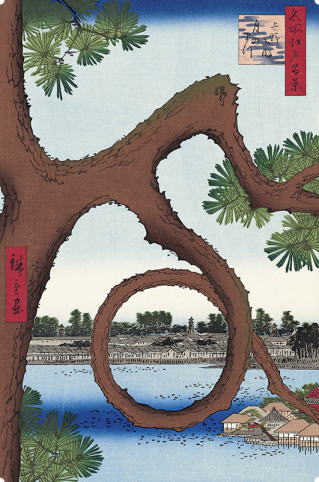

Moon Pine 「月の松」

明治に台風で焼失してしまった「月の松」を150年ぶりに2012年12月復活。

清水観音堂を管理されてる大多喜さんは寛永寺の僧正、5年前、広重の「月の松」を見、一念発起され試行錯誤さながら二本の松の枝を直径1.5mの円形のパイプで固定することで夢を実現された由。 江戸の浮世絵も見てみたいものです。

|

大多喜僧正の言われる様に”月の松”円中を覗けばなんとやら見えました。一直線上にまるで嘘みたいですが円中を覗けば”何と正面に弁天堂が見えた”のには、びっくりしました。 この場所は最高!! |

ここで大多喜さんの見られたという広重作「月の松」を拝見!

Noted print of "Matsu", pine tree depicted in edo period

名所江戸百景 歌川広重1797年~1858年 pamph(版元・魚屋栄吉)

人間国宝・岩野市兵衛氏が作る和紙(越前生漉奉書)を使用。木版独特の鮮やかな発色や柔らかな温かみのある風合いを作り出しています。

「上野清水堂不忍ノ池」にも描かれている、清水堂の真下、不忍池の中島弁財天に下りる石段の近くにこの松がありました。まるで形が、月のような円形をしているところから、「月の松」と呼ばれました。画面いっぱいに月の松を描き、その円形の中に遠く本郷台の町並みを覗かせるという奇抜な構図をとりました。右下にあるのが中島弁財天です。

|

|

清水寺の月の松からまるで嘘みたいですが円を覗けば まっすぐ正面に弁天堂が見えたのには、二度びっくりしました。 この場所は最高でした。

午後 不忍池を少し散歩して弁天島へ向かいます。

清水観音堂下

Around Bentendom Shinobazunoike Pond不忍池弁天堂周辺

昨夜は不忍池そばのきぬやホテル宿泊。 ホテルから朝の不忍池を撮りました。

今朝きぬやホテルから見ると屋根は六角形ですぐ弁天堂が分かりました。池の四方からお参りできるように八角形のお堂なんです。

きょうはお花見の人たちで上野山はにぎわっています。

現在の不忍池は、都心に数少ない自然のオアシスとして親しまれ、冬は数千羽の野鳥の生息地隣、、夏は池全体に蓮が群生し涼しさをかもしだしています。

不忍池辯天堂へつづく桜並木

4月桜見客で賑わう弁天堂境内

不忍池の由来

不忍池は紀元前数世紀頃まで、東京湾の入り江が深く入り込んでいたが、だんだんと海岸線が後退市、池として残ったと見られている。古くは山を「忍が岡」と読んでいたのに対し、池を「不忍池」と称したらしい。

不忍池辯天堂は、天海大僧正が琵琶湖竹生島になぞらえて、寛永年間に不忍池に中之島を築き、その地に建立されました。(現在のお堂は昭和三十三年に再建。)

明治以降不忍池畔を利用して「不忍競馬」が催され、また博覧会の第二会場としても利用されました

東京上野忍ヶ丘競馬会の図 東京上野忍ヶ丘競馬会の図

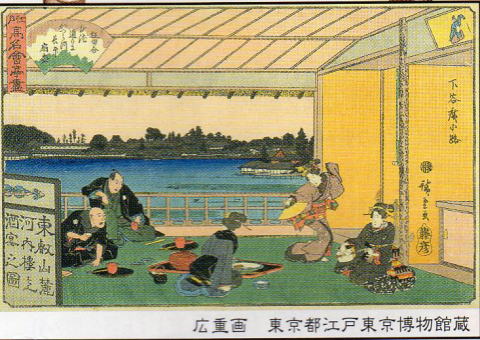

弁天島の周囲から不忍池畔にかけて「出会茶屋」という飲食店が軒を並べた。

東叡山麓河内楼上酒宴乃図 東叡山麓河内楼上酒宴乃図

|

不忍弁天はす取り

不忍池の蓮根は、毎年輪王寺宮が試食した後で、江戸城(将軍)に献上された。

|

五條天神社を後にすぐ右に曲がり天龍橋を渡り不忍池弁天堂本堂向かいます。

弁天堂は池の四方八方から見られるように八角形のお堂になっている。

Shinobazu Bentendo 不忍弁天堂 ご本尊:八臂弁才天(はっぴべんざいてん)

江戸の鬼門を護るため、京の比叡山延暦寺に倣って寛永寺を創建した天海僧正が建立。創建当時のお堂は戦災で消失し、現在の堂は昭和33年(1958年)に再建したもの。

御本尊の八臂大辯財天(はっぴだいべんざいてん)も、竹生島の宝厳寺から勧請(かんじょう)したものです。

ご本尊の弁才天像は「八臂弁才天(はっぴべんざいてん)」で、腕が8本ある弁才天像になります。長寿。福徳の神として、又 音曲の神としても有名です。

本堂入り口、建物上部には独特の彫刻の装飾が施されている。 本堂入り口、建物上部には独特の彫刻の装飾が施されている。

The ceiling picture 「Dragon」by Kodama Kibo artist

本堂天井には、児玉希望画伯の「竜」が威厳を呈してその表情に圧倒される。

周囲の格天井には問う代位一流画伯の「花鳥絵」四季折々の美しさをかもしている。

弁天堂境内はまさに碑の宝庫。江戸時代から現代にかけて20数基ありますがその中、今日私の目にとまった数点を載せます。

Fish mound 魚塚 Tower for Chinese shelled turtleスッポン感謝の塔 Fish mound 魚塚 Tower for Chinese shelled turtleスッポン感謝の塔

Monument to Basho芭蕉翁碑 Bird mound 鳥塚

Monument to Japanese lute 琵琶碑(建立明治19年)本堂前、山岡鉄舟筆。

正面には「献納銅像琵琶不忍池弁才天女詞縁由」とあり、次に、「夫れおもんみれば、大弁才王菩薩は、一切の智慧、技術、威神当弁天堂具足したまい、諸人の請求するところ、しかもみな成就せしむ。」とある。

弁天さまは一般的には琵琶を弾いていますが、もともとは腕が六本で剣を持っている女神様です。女性に人気があり、また、お金に対してもご利益があるという。 どうぞ私にもお力添えくださいと祈りつつ、弁天さまを後にします

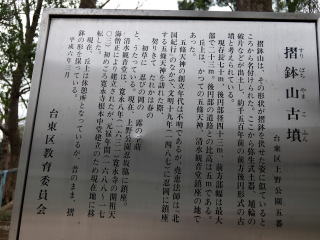

Ancient tomb on 摺鉢山(すりばちやま)古墳

摺鉢山その形状が摺鉢に似ているところから名付けられた。

擂鉢山古墳入り口階段 擂鉢山古墳入り口階段

古墳時代(250~700年ごろ)の前方後円墳.西側が前方、全長約70m、後演舞約43m。 上野公園でこの摺鉢山の頂上が最も標高が高い。摺鉢山の西側に寛永寺の吉祥閣(山門、文殊楼)があった。(東都名所上野東叡山全図)の右端の建物があった。付近の大きな石はその礎石。

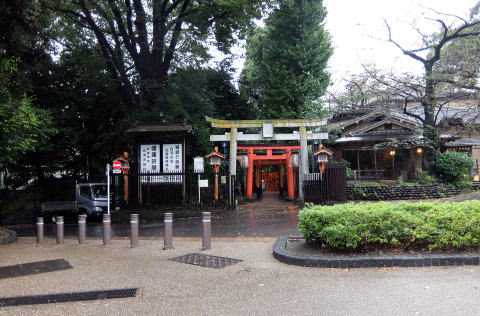

下記の三社は同じ境内にあります。

Hanazono inari Shrine 花園稲荷神社 御祭神:倉稲魂命(豊受姫命)。縁結びのパワースポット。

花園稲荷神社 は「穴稲荷」「忍岡稲荷」とも呼ばれる。江戸時代初期創建。1896年「稲荷名所図会」には「稲荷坂」は 忍ヶ岡の西方に在りて穴稲荷へ出る坂路をいうとある。

恋愛、縁結びの神様として有名。

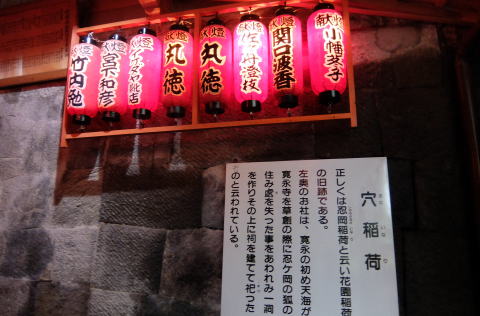

正式名称は「忍岡稲荷(しのぶがおかいなり)」といいますが、石窟の上にあったことから、俗称「穴稲荷」とも呼ばれています。

花園神社の見所の一つに穴稲荷と呼ばれる洞窟があります。

Anainari 穴稲荷

ご神体は上野山の主であった弥佐衛門という狐が住んでいたとされる穴。

。寛永寺を造営する際、天海僧正のところに弥佐衛門狐が陳情に来た。天海は巣穴を保護することを約束して洞を作り、その上に祠を建てて祀ったものとされています。

幕末の彰義隊の戦では激戦地(穴稲荷門の戦)として知られています。明治6年に再興され、花岡稲荷と改名されました。 ..

Gojouten shrine 五條天神社 祭神は大己貴命(おおなむじのみこと)・少彦名命(すくなひこなのみこと)二柱の薬祖神を祀る。祭神の大己貴命、少彦名命に因んだ病気平癒・健康祈願の祈祷。参列はなく、住所氏名を書いた人形(ひとがた)を依代に行われる。

第12代景行(けいこう)天皇の御代、日本武尊(やまとたけるのみこと)が東夷征伐のため、上野忍が岡をお通りの時、薬祖神二柱の大神にご加護をいただいたことを感謝され、この地に両神を祀ったといわれる。以来医学の祖神として尊崇されている。

寛永18年(1641)菅原道真公を祀り、歌の道の祖神として知られている。

例祭

毎年5月25日。

3年に一度、千貫神輿と呼ばれる大神輿の渡御がある。

近い日曜に氏子内(上野公園から上野広小路一帯) を鳳輦と共に、天狗や巫女舞などの大行列となって巡幸する

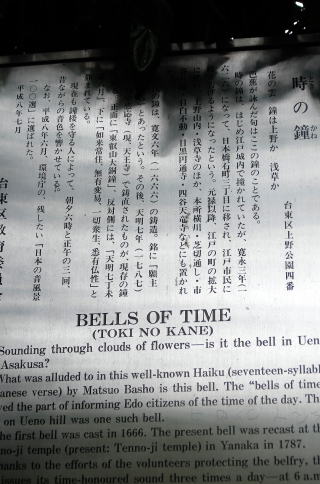

「時の鐘」

|

上野恩賜公園内の上野精養軒の入口脇に、寛文6年(1666)に設けられた鐘で、江戸の市民に時刻を知らせていた「時の鐘」です。当時、江戸市中には9カ所の時鐘があり、上野の時鐘は「花の雲鐘は上野か浅草か」と松尾芭蕉に詠まれたほど江戸市民に馴染み深いものでした。現在も朝夕6時と正午の3回、鳴り響く江戸の音です。

現在の鐘は、天明七年(1787年)に改鋳された ...

|

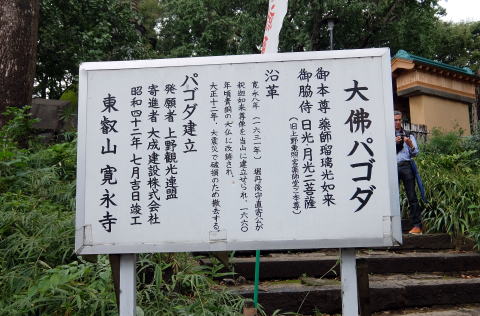

大仏山パゴダ

大仏山パゴダと大仏の顔(上野精養軒前)

寛永8年(1631)堀直寄(ほりなおより)寄進の大仏が初代。 その後地震、火災にあい、お顔のみ保存されている。

大仏山には大仏再建の祈願をこめてパゴダ(仏塔)がたてられている。

樹の前にいる猫はどうやら左側の鳥を狙っているようだ . ..

動物園前の賑わう道路を左へ入るとあたりは森の静けさがただよう。 ここから上野東照宮へ向かうことにします。

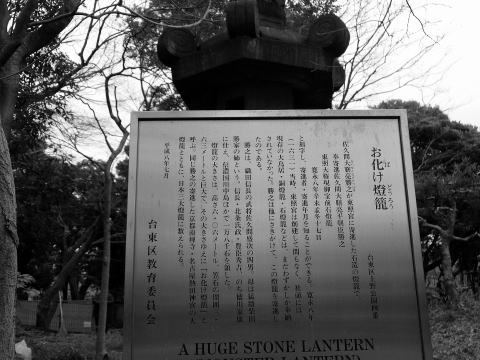

大石灯篭(お化け灯篭)

燈篭の大きさは、高さ6.06メートル、笠石お周囲3.63mとその巨大さゆえに「お化け燈篭」と呼ばれる。同じ勝之の寄進した京都南禅寺・名古屋熱田神宮の燈篭とともに日本三大燈篭に数えられる

佐久間大膳亮勝之(だいぜんのかつゆ)きが東照宮に寄進「寛永8年(1631)}。 当時東照宮は創建して間もなく、社頭には、現存の大鳥居・銅灯篭・石燈篭などは、まだわずかしか奉納されていなかった。勝之は他にさきがけて寄進。

勝之は織田信長の武将佐久間盛次の4男。母は猛将柴田勝家の姉。信長、北条氏政、豊臣秀吉のち徳川家康に使え、信濃国川中島ほかで一万八千石を領した。

上野東照宮

家康の遺言により藤堂高虎は幕府の許可を得て屋敷地(上野の山)に寛永4年(1627)家康を祭神とする宮祠を造った。これが上野東照宮の始まりとされている。慶安4年(1651)に家光の命により前面作り変えられた。(高虎が建てた社殿が気に入らず)前方の拝殿と後方の本殿を幣殿(石の間)でつなぐ「権現造り」で中尊寺金堂を真似たような総金箔の建物だった。それは金色殿と呼ばれている。その後 数回 修理されている。金色殿、唐門、透塀(すきべい)灯籠(とうろう)など 国の重要文化財。

東照宮大鳥居~水舎門~上野東照宮ぼたん苑~参道~上野東照宮

東照宮大鳥居 (重文)

寛永10年(1633)酒井忠世が東照宮に奉納。 銘にはこの大石は備前国から南海を運ばれたとある。

Mizunoyamon 水舎門(みずのやもん)

慶安4年(1651)家光の建てた東照宮に、造営奉行(老中)の阿部重次が寄進した水舎の覆屋。近年門として転用された。

Ueno Toushougu Peony garden 上野東照宮ぼたん苑

毎年1月1日から2月中旬、4月中旬から5月中旬にぼたん苑を開催しています、優良。

昭和55年(1980)日中友好を記念して開苑。 日本のボタン200品種3,000本。中国のボタン50品種200本がうえられている。中国から贈られた中には、「豆緑とうりょく)の珍種もある。

参道

Ueno Toushougu 上野 東照宮

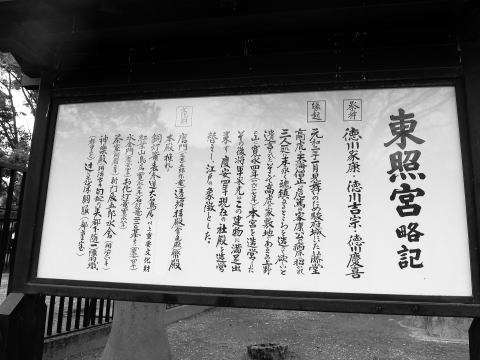

東照宮略記

祭神: 徳川家康・ 徳川吉宗・徳川慶喜

縁起: 元和2年2月藤堂高虎と天海僧正は危篤の家康公の病床に招かれ三人一処に末永く魂鎮するところを造って欲しいと遺言され高虎の家屋敷地であるこの上野野山1627年に本宮を造営。

文化財: 唐門(左 甚五郎作竜)透塀拝殿(金色殿)幣殿 本殿 棟札銅灯篭表参道大鳥居 以上重要文化財

紅葉山鳥居(寛永3年)石灯篭220基(慶安4年)水舎門 お化け燈篭 茶室 辰五郎水舎(明治)神楽殿(明治7年勾配の美都下随一)陣羽織(都重宝) 辻ヶ花染胴服(都重宝)

以上 東照宮略記に記載されております。

Karamon唐門

1651年(慶安四年)造営。 国指定重文。 正式名称は唐破風造(からはふづくり)り四足門。柱内外の四額面には、左甚五郎作、上り龍・降り龍の彫刻があり、毎夜不忍池の水を飲みにkkkkkkkっキクという伝説があります。 偉大な人ほど頭をたれるということから、頭が下を向いているほうが昇り龍と呼ばれています。

大楠600年以上の上野の祖木といわれている御神木です。幹の太さは8メートル以上で上野公園一です。

Eiyogongensha (Otanukisama Raccoon dog)栄誉権現社 (お狸様)

上野東照宮の本殿左横にある「栄誉権現社」は、「お狸様」として知られるパワースポット。四国八百八狸の総帥を祀っている神社です。「タヌキ=他を抜く」として、学業成就や出世などにご利益があると言われています。栄誉権現は狸の木像で、江戸時代にあちらこちらで禍いをもたらし、大正年間に上野東照宮に納められてやっと落ち着いたということです。

いろいろお守りはありますが今度参拝したら受験生ではないけれど、「他抜守」(白地に刺繍ですがなぜか顔なし。)slowな私にご利益ありそうですので。

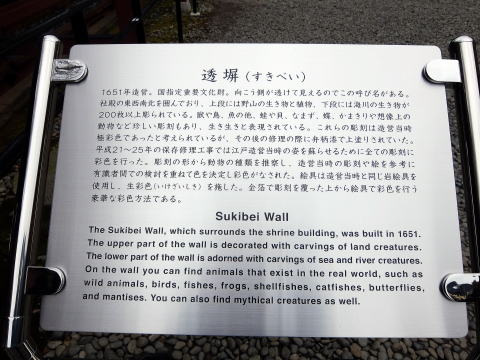

Sukibei 透塀すきべい 1651年(慶安四年)造営。国指定重文。

菱格子の向こう側が透けて見えるのでこの呼び名があります。 社殿の東西何歩区を囲んでおり、上段には野山の動物と植物、下段には海川の動物の彫刻が内外両面に200枚以上、いろ鮮やかに生き生きと表現されています。

社殿 1651年造営。国指定重要文化財。

文化財保護のため社殿内は非公開しております。 参道側から拝殿、幣殿(石の間)、本殿から構成される権現造りです。 金色殿とも呼ばれています。

Crest Aoi 葵紋

葵紋は徳川家の紋だと思ってましたら、御三家以外に使っていたようですが、一族である松平氏にも葵の御紋の使用を遠慮させる事で、徳川宗家である将軍家とそれに連なる御三家(紀州徳川家・尾張徳川家・水戸徳川家)または一門のみが葵紋の使用を許されるようになります。

Karamon唐門

透き塀の重厚な美しさ "please amuse yourself by eyes looking at them!."

銅灯篭 東照宮 拝殿 手前にあります。

全48基。国指定重要文化財。諸大名から奉納されました。

唐門両側の6基は、内側より紀伊・水戸・尾張の徳川御三家より2基ずつ寄進されたものです

東照宮 神楽殿

1874年(明治7年)、深川木場組合奉納。

神楽殿の屋根の勾配の美しさは都下随一といわれています。毎年お花見の時期には御神楽の奉納が行われます。

2015 上野東照宮琵琶楽演奏会

人々の喜怒哀楽を静かに見つめてきた上野の社に、今、琵琶が歴史を紡ぎだす。

琵琶の音のなかに聞き入って時間の経つのを忘れました。その重厚味ある強弱なリズムは快く疲れも吹っ飛びました 。

開催日時 偶数月の最終日曜日 12:00~14:00

料金 無料

お問い合わせ tel. 090-2679-0607

主催 薩摩琵琶史水会 後援 NPO法人琵琶を楽しむ会

Old Kaneiji Five -story pagodaGojunotou 旧寛永寺五重塔(重文)(上野動物園内)

鐘意8年(1631)土井大炊頭利勝(どいおおいのかみとしかつ)が寄進したが、同j16年焼失す。

同年土井大炊頭利勝2代目の五重塔を寄進。東京における江戸期の五重塔はこの上野と池上本門寺の二塔のみとなった。五重塔の五層は、仏教における地、水、火、風、空の5輪に由来す

Kaneiji Nemoto Chudo trace 寛永寺根本中堂跡

江戸時代。現上野公園の地は東叡山寛永寺境内で、堂塔伽藍が立ち並んでいた。今噴水池のあるいったいを、俗に「竹の台」と呼ぶ。慶応4年(1868)5月15日。彰義隊MP戦争がこの地で起こり寛永寺堂塔伽藍はほとんどが焼けた。

ボードワン博士像(中央噴水左側) 上野公園の”生みの親” top page参照

ボードワン博士像そばの桜

国立西洋美術館

本館は「ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献-」の構成資産として世界文化遺産に登録されている。

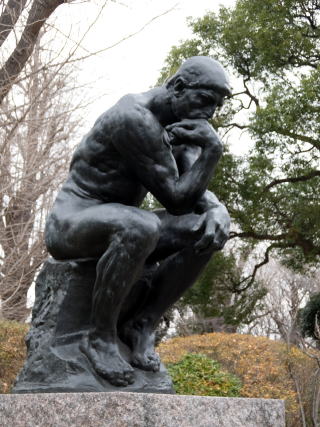

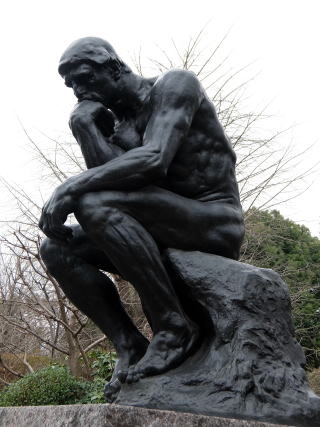

The Thinker (enlarged version)

考える人(拡大作)ブロンズ松方コレクション

オーギュスト・ロダン(1840年1917年) Auguste Rodin

国立科学博物館

東京都美術館

東京国立博物館

Old Inshu Ikeda House Front Gate(Black Gate) 旧因州池田屋敷表門(黒門)

江戸時代末期のもの、重要文化財(昭和26年9月)

この門はもと因州池田家江戸屋敷の表門で丸の内大名小路(現丸の内3丁目)にたてられていたが、明治25年芝高輪台町の常宮御殿の表門として移建され、のちに東宮御所、さらに高松宮家に引き継がれ、昭和29年3月、ここに移建される。

屋根は入母屋造り、門の左右に向唐破風造りの番所を備えており、大名屋敷として最も格式高い。

Musium Garden & Teahouses Guide

iUpward left to right

Kujokan, Okyokan, Rokusoan, Tengouan, Shunsoan

庭園案内 Museum Garden & Teahouses Guide

左上から右へ;九条館、応挙館、六草庵、転合庵、春草庵

iUpward left to right

Kujokan, Okyokan, Rokusoan, Tengouan, Shunsoan

左上から右へ;九条館、応挙館、六草庵、転合庵、春草庵

東京国立博物館本館北側に広がる庭園は、池を中心に5棟の茶室を配し、四季折々花や紅葉に彩られる。

5代将軍徳川綱吉が法隆寺に献納した五重塔

春草庵

江戸時代、川村瑞賢かわむらずいけんが摂津淀川改修工事の際に建てた休憩所。昭和12年松永安左エ門から寄贈され同34年現在の位置に移された。

春うららかなよき日、春草庵を眺めその佇まい見入りすっかり庵を撮るのを忘れてしまった。アララ

春草庵の遠景 春草庵の遠景

Tengoan

転合庵

Kuroda Memorial Hall 黒田記念館

Old Sogakudo 旧奏楽堂

国際子供図書館

東京藝術大学美術館

上野の森美術館

公園中央の道を平和の母子像、から なだらかな坂道を 西郷隆盛像へ下っていくと すぐ前は上野駅。

Ueno station Shinobazu Exit 上野駅 不忍口

不忍口

2010年の解体以来、長く工事中だった上野不忍口前の「西郷会館」が2012年3月新たなグルメスポット「UENO3153(うえのさいごうさん)」として生まれ変わった。

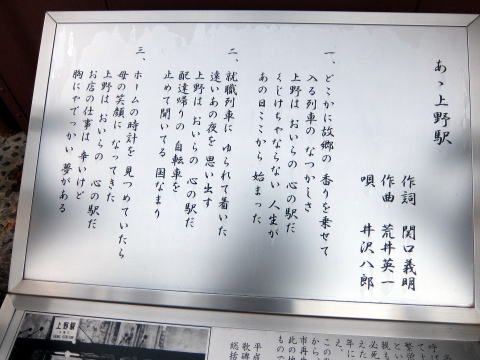

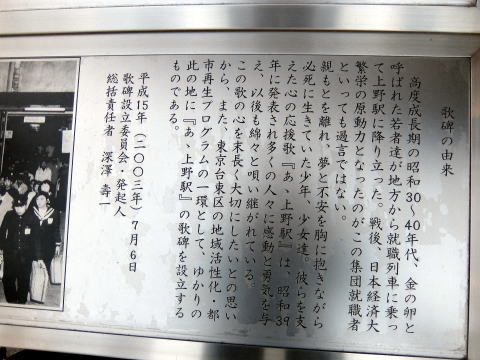

「ああ上野駅」歌碑の由来

'ああ上野駅’の歌詞は下記の通り。

戦後の日本の経済大繁栄 ・発展の原動力になったのは地方からの集団就職者達であった

昭和39年以来多くの人々に感動と勇気を与え、以降も面々と歌い継がれている。この歌の心を末永く大切にしたいものです。

アメヤ横丁へ To Ameya Yokocho

アクセス

JR Ueno station (Shinobazuguchi Exit)JR上野駅 不忍口(しのばずぐち)

まず電車を降りたら人ごみに流されずに落ち着いて案内看板を探しましょう。

不忍改札へ向かうなら1階、改札口を出ると すぐ前に”アメヤ横丁”がみえます。

「アメ横」は元々は”アメヤ横丁”と呼ばれていました。 戦後の闇市があった場所で、飴を売る店がたくさんあったことが、名前の由来となっています。

人がいっぱいで人の波にのってのろのろと...でも多くの人たちは惹きつけられてやってくる。

スニーカー アクセサリー かばん お菓子 豆 のり 果物 ジーンズ まぐろ かに...

何でも”どかっ”と 勧められるけど その元気なだみごえにもなれて 足も慣れて...なにか楽しい雰囲気をかもしだしている通りなんです。

’あっ’美味しそう!百果園の店先で季節のフルーツを がぶりっ。

”お菓子 鮮魚 果物 豆 海苔 衣料品 なんでも間に合います 種類多くて安いが自慢.”.なんです。 .shopping is really delightful!!

今日もよく歩いたので ここいらでひきあげましょうか。 又来るのを楽しみに!

アメ横商店街みたいですが...隣の横丁みたいですね。 sorry !

アメ横商店街はいつ来ても楽しい。プライスは高くても安くても気軽に商品を見たりして、威勢のよい店員さんとのやりとりで気分爽快なり。まあいうなればショッピング・レクレーションセンターです。

寛永寺旧本坊表門

開山堂

4代将軍徳川家綱霊廟勅額門

寛永寺

根本中堂

蔵造りの商家が軒を並べ、今も江戸情緒を色濃く残す街。

Kawagoe 川越

川越の発展

江戸時代の藩主に、名ばかりで名君は少ないようだが、川越は例外であった。21名の大名中、老中になった者は7名、大老は2名だから秀でている。川越を復興できたのは有名な知恵伊豆と呼ばれた松平伊豆の守信綱が江戸とのあいだに、運河という、大量物資輸送の通路を敷設したことのお陰である。吉原遊女が、つらい年季勤めに変えてもよいほどサツマイモを好んだことは、今では考えられないが、「土手の金つばさつまいも」であった。川越が「小江戸」といわれたほど繁栄するのは、運河の舟運によるところ大であった。新河岸運河で米なら250俵運ぶ70石船に多量積んで1日あまりで千住、花川戸(浅草)に送った。

from大江戸博物館 from大江戸博物館

New Kawagishigawa River 新河岸川

新河岸川は川越市の西部にその源を発し、川越市内の八幡橋を起点として、東京都北区の岩淵水門までの延長34.6km、流域面積389.9km2の一級河川です。

大正までの新河岸川は水量が豊かで流れも穏やか、舟運に向いている河川でした。この舟運の発展によって新河岸川沿いには多くの河岸場ができました。なお、新河岸川の名前の由来は、「新しくできた河岸場」を呼んだことに始まるとされています。

新河岸川運は江戸から小間物、雑貨、陶器、食塩、魚類などを、川越からは穀物、そうめん、木材、建具、たんすに甘藷を運んだ。

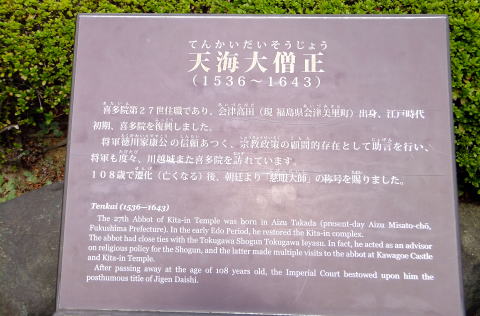

Tenkai Great Monk 天海大僧正

喜多院第27世住職であり、会津高田出身、江戸時代初期、喜多院を復興しました。 将軍徳川家康公の信頼厚く、宗教政策の顧問的存在として助言を行い将軍も度々、川越城また喜多院を訪れています。108歳で遷化(亡くなる)後、朝廷より「慈眼大師」(じげんだいし)の称号を賜りました。

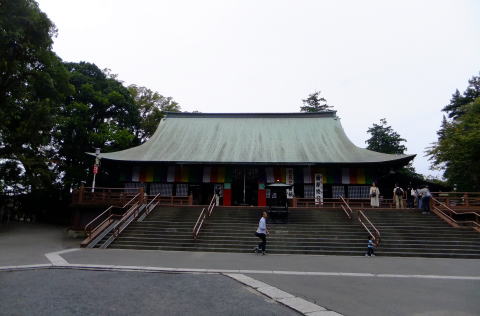

Kitain 喜多院

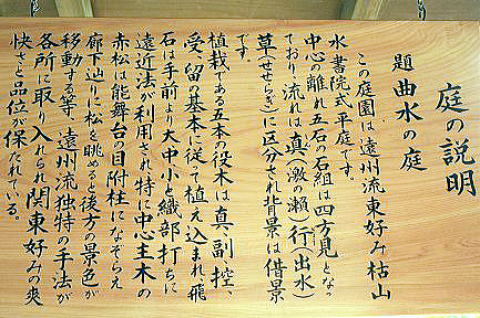

喜多院の遠州流東好み枯山水庭園 曲水の庭 気分が和みます。

慶長17年(1612年)天海僧正によって再興されたこの寺が、その26年後、川越大火で全市焼失。そのとき家光は天海のために江戸城中もみじ山にあった別殿(家光誕生の間、春日局化粧の間など)をこの寺に移し、客殿、書院、庫裏とした。白木造りであるが単層入母屋のがんじょうな建物で、江戸初期の実用的な武家住宅として貴重な資料である。

Iemitsu Birth Chamber 家光誕生の間

Kasuga Bureau Makaup Room 春日局化粧の間

川越喜多院では、日本でただひとつの江戸初期の江戸城将軍住宅の一部が見られる。

世界にほこる大東京の基・江戸の中枢・江戸城、江戸城にあった書院式建造物はいまや皇居内になく、その一部が川越の喜多院に現存している!まさに川越は江戸の母。

家康逝去の後、遺骸を日光へ運ぶ途中、喜多院において天海僧正が四日間の法要を行い、日光、久能山と並ぶ仙波東照宮が造営されています。

喜多院は川越大師としても知られ、初大師、節分会、桜まつりなどでにぎわいます。毎年1月3日には、恒例のだるま市が行われ、家内安全、商売繁盛、諸願成就を願う人々がだるまを買い求めに訪れます。

この寺には他に山門、鐘楼門、狩野義信の職人尽く屛風、宋版一切経など、建造物6棟、工芸美術6点の重要文化財がある。 関東では鎌倉、日光につぐ文化財 有する川越。

鐘楼門 附銅鐘 国指定重要文化財 元禄15年(1702)建立

2階建ての階上に梵鐘(ぼんしょう)を吊るすようになっています。

背部画像 二階部分

正面は竜、背面は鷹の彫り物で色鮮やかな極彩色仕上げです。

銅鐘 門の完成時鐘がかけられていましたが、川越城主の柳沢吉保によって現在のものに改鋳されています。2階堂内にかけられているので直接見られない。

江戸時代の喜多院の寺院は相当広く、当時鐘楼門は、喜多院境内のほぼ中央にあり、慈眼堂へ向かう参道の門と位置づけられます。 また。上層にある銅鐘を撞いて時を知らせ。僧達の勤行を導いたと考えられます。

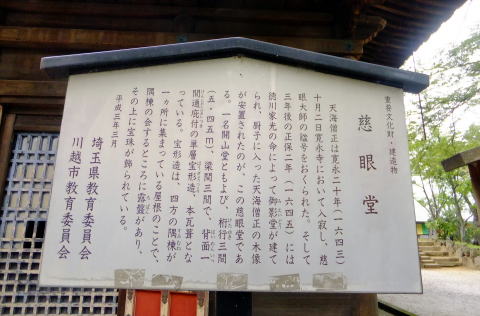

Jigando 慈眼堂 重文 正保2年(1645)建立。慈眼大師天海を祀る。厨子に入った天海僧正の木像が安置されている。

天海のお墓

|

「木造天海僧正坐像」。

天海 寛永20年10月2日に亡くなる2ヶ月前に作られました。

右手には払子を持って鮮やかな朱色袈裟をまとっている。

* 公開は現在はしておりません。 |

|

Tahouto,Tour 多宝塔 県指定有形文化財(建造物)

喜多院多宝塔は寛永16年(1639)に、平内政信(へいのうちまさのぶ)によって山門と日枝神社の間にあった古墳の上に建立された。

明治43年(1910)慈恵堂と庫裏玄関との渡り廊下中央部分に移築された。その移築に際し大幅な改造があったので、昭和48年(1973)現在地い写し解体修理し復元した。

江戸時代初期の多宝塔の特徴があらわれている。

総高13m、方三間の多宝塔で本瓦葺、上層は方形、上層は円形、その上に宝形造りの屋根がのっている。江戸時代初期の多宝塔の特徴が表れている。 円形、三角形、方形が使われて鮮やかな美しい塔である。

Daikokuten 大黒天 本堂に向かって右横にある。

Five Hundred Luo Han 五百羅漢

五百羅漢は、川越北田島の志誠(しじょう)の発願により、天明二年(1782)から文政八年(1825)の約50年間にわたり建立されたものです。五百羅漢は全部で538体。

十大弟子、十六羅漢を含め、五百三十五尊者のほか、中央高座の大仏に釈迦如来、脇侍の文殊・普腎の両菩薩、左右高座の阿弥陀如来、地蔵菩薩を合わせ、全部で540体が鎮座しています.

笑うのあり、怒ったのあり、ヒソヒソ話をするのもあり、本当にさまざまな表情が見られます。

深夜こっそりと羅漢さんの頭をなでると、一つだけ必ず温かいものがあり、それは亡くなった親の顔に似ているのだという言い伝えがあります。

実に表情豊かなお羅漢さんたちではありませんか!!How vivid or lively. they looks, don't they !

Hie Jinja, Shrine 日枝神社 重文 祭神 大山咋神(おおやまくいのかみ)・大己貴命(おおくにぬし)。

慈覚大師が喜多院を創建(830年)の折その鎮守として860年坂本の日吉大社を勧

請したものであるといわれている。東京赤坂の日枝神社(旧官幣大社文明10年(1478)、大田道灌が江戸城築城の際に、この川越日枝神社から分祀したものである。(赤坂日枝神社もそう記述している。

Naritasan Kawagoe Separate Temple, Hongyoin, Temple

成田山川越別院本行院 創建1853年石川照温 真言宗智山派 本尊:不動明王(通称 川越不動)

新勝寺(千葉県成田山)の別院。1853年石川照温が廃寺を復興し創建。

Main Hall 本堂

毎月28日の「蚤の市(骨董市)」でも有名。11月には火渡り祭(柴灯護摩)で賑わう。

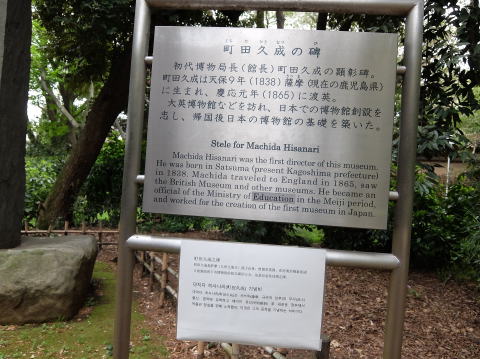

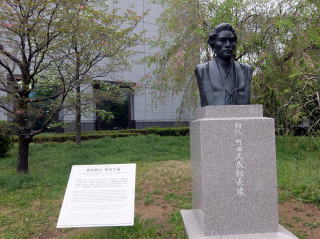

City Musium 市立博物館

川越市立博物館は、埼玉県川越市の川越城二の丸跡に建設された川越市立の博物館。

蔵造りがモチーフの建物は、切妻の瓦屋根、しっくい風白壁の調和した建物で美しい。

常設展示

小江戸川越

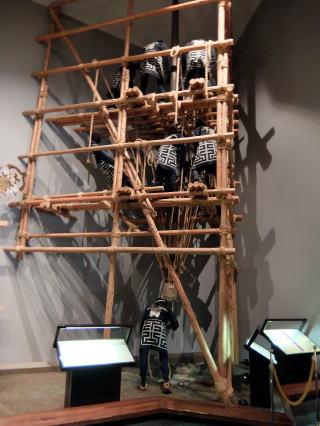

江戸を支えた城下町川越の特色を、町と村、文化、新河岸川の舟運などのテーマで展示しています。

川越職人とまつり

蔵造りにおおきくかかわった職人の技術と習俗を、各工程の実物大模型で展示し、あわせて川越祭りを映像で紹介しています。

展示品に関しての質問に学芸員、スタッフの方にていねいに答えていただけて楽しく見学できました。

開館時間 午前9時~午後5時

休館日 月曜日(休日の場合は翌日)

年末年始(12月28日~1月4日

館内整理日(毎月第4金曜日、ただし休日は除く)

入館料 一般200円

問い合わせ電話 049(222)5399

江戸時代17万石を誇った川越城を偲ばせる東日本唯一の本丸御殿遺構 ・埼玉県指定有形文化財

川越城本丸御殿

玄関、大広間、家老詰所などが残り見学できます。

歴史

川越城の築城は、室町時代上杉持朝の命により、太田道真・道潅父子によって行われました。

当時建てられた城は、小さいとりでのようなものだったと考えられます

蔵造りの町・一番街にある、ひときわ高いやぐらのような建物が時の鐘です。

江戸幕府が江戸市中に鐘を鳴らして時を告げていたことにならい、当時の川越藩主・酒井忠勝が川越城下で始めました徳川家康が関東に入ると、初代川越藩主として三河以来の家臣だった酒井重忠が川越城に封じられ、徐々に近代城郭の形態を整えていきます。

家康は鷹狩りが好きだったことと、天海僧正の住持する喜多院があったことから、川越をたびたび訪れていたようです。

その後の川越藩主の顔ぶれをみると、松平信綱、柳沢吉保など、その多くが幕府の要職にあったことが分かります。

川越城は、国立歴史民族博物館蔵の江戸図屏風にも描かれるなど、江戸に最も近い城であり、北の守りとして重要な役割を果たしていました。

川越城の鎮守さま

Miyoshino Shrine 三芳野神社 寛永元年(1624)時の城主の酒井忠勝が再建。権現造り

周りは囲いない静かな神社にはどこからか元気なお子さんの声が響いてあちこち動きまわって遊ぶのが見られました。 童謡「とおりゃんせ」が聞こえるにふさわしい 雰囲気!

川越に来て初めて知りました;童謡「とおりゃんせ」は城内にあった三芳野神社が舞台だったことを。城内では庶民は気軽に参拝できる様な神社ではなく「ご用のないもの通しゃせん」、帰りは厳しいチェックがあり「行きはよいよい帰りは怖かったんですね。 ...

意外でした。

Hikawa Shrine 氷川神社

川越城を築城したとされる太田道真・道灌父子は、築城以来氷川神社を篤く崇敬し、道真は「老いらくの身をつみてこそ武蔵野の草にいつまで残る白雪」と和歌を献納し、道灌は境内に矢竹を植樹しています

慶安元年(1648)には、城主松平伊豆守信綱が氷川神社に神輿・獅子頭等を寄進し、「川越まつり」が始まったとされています。

本殿は、川越城主松平斉典が寄進し、天保13年(1842)から嘉永3年(1850)にかけて建立されました

本殿の全面を覆う「江戸彫り」と呼ばれる精巧な彫刻は、江戸化政年間の名彫り師・嶋村源蔵の手によるもの。特に安藤(歌川)広重の浮世絵の影響をうけたといわれる波や、氷川祭の山車から取材した彫刻の数々。

参拝してきただけでした。 名工による彫刻の数々ありましたのに残念! だけど でかけるのは

楽しみでもあり..........。

おみくじ

川越のシンボル400年

Time Bell 時の鐘

奥正面の建物が時の鐘です。

蔵造りの町・一番街にある、ひときわ高いやぐらのような建物が時の鐘です。

江戸幕府が江戸市中に鐘を鳴らして時を告げていたことにならい、当時の川越藩主・酒井忠勝が川越城下で始めました。 藩主は時間をきちんと守る人だったようで、市民は今でも1日4回、午前6時、正午、午後3時、午後6時に時の鐘の音を聞くことができます。"Time

is money" 今も1日4回、午前6時、正午、午後3時、午後6時に時を知らせています

よそ見

江戸の風景 ▼ 時の鐘 のそばに家、昔ながらの瓦、重厚な観音扉を眺めれば 江戸の雰囲気 盛り上がりますね。

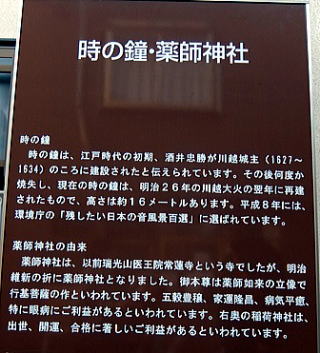

時の鐘 ・ 薬師神社

現在の時の鐘は、明治26年(1893)の川越大火の翌年に建てられたもので、平成8年には環境庁「残したい日本の音風景百選」にも選ばれています。

近所の人は、時の鐘とは呼ばずに、鐘撞堂とだけ呼んですそうです。 きっとこちらの方が慣れれば発音し易いのかしら?!

Yakushi Shrine God of Curing eyes 薬師神社 眼病平癒の神様です。

Yakushi inari 薬師稲荷

とほほほ! 時の鐘 下の神社・眼病平癒の薬師堂前を素通りしちゃって! 拝んでいたら

今より良く見えたのでは?!!

レトロな街を歩く

江戸の街を 歩ける ・見られる なんて 川越はすごいです!

明治二十六年(1893)の川越大火が起こり、江戸の影響を強く受けていた川越商人達は、焼け野原に残ったいくつかの土蔵を目の当たりにして、当時の代表的な耐火建築だったレンガ建築ではなく、競って蔵造りを採用しました。

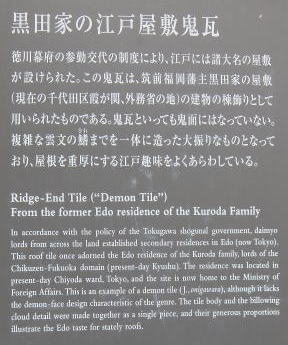

明治26年(1893)の川越大火からほぼ3年で復興、川越に蔵造りの街並みが出現しました。川越の蔵造りは、箱棟、大きな鬼瓦、重厚な観音扉が特徴で、塀や地下蔵にはレンガが用いられます。

平成11年12月1日、小江戸川越を象徴する蔵造り商家群は、重要伝統的建造物群保存地区として選定されまし

未だ川越祭りを観てませんので、 是が非でも行くつもりでおります。

江戸の天下祭り

江戸の天下祭りといわれた山王、神田の両祭礼を昔のままにいまみることができるのはこの川越である。360年の時を超え18、19台の山車が出る。車は四4輪、三輪の2階造りの上に翁(オキナ)、三番叟(サンバソウ)、俵籐太(タワラトウタ)に太田道灌などの人形をのせて。道灌は上杉持朝(ウエスギモチトモ)のために、はじめて川越に城をつくった城下町建設の功労者なのである。

360年前の江戸「天下祭り」の様式は川越で見ることができる。川越祭り(川越氷川祭りの 神幸祭、山車行事)は、10月14日に氷川神社が執行する「例大祭」を根源としている。平成17年国指定重要無形民俗文化財となった。「神幸祭」は1648年当時の川越藩主、松平伊豆の守信綱(1638年川越大火の翌年ここに

はいり川越を復興させた。)が氷川神社に神輿、獅子頭、太鼓等を寄進し、祭礼を奨励した

ことが始まりである

back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

Images for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified,

or reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文子

|