photo:馬部文子

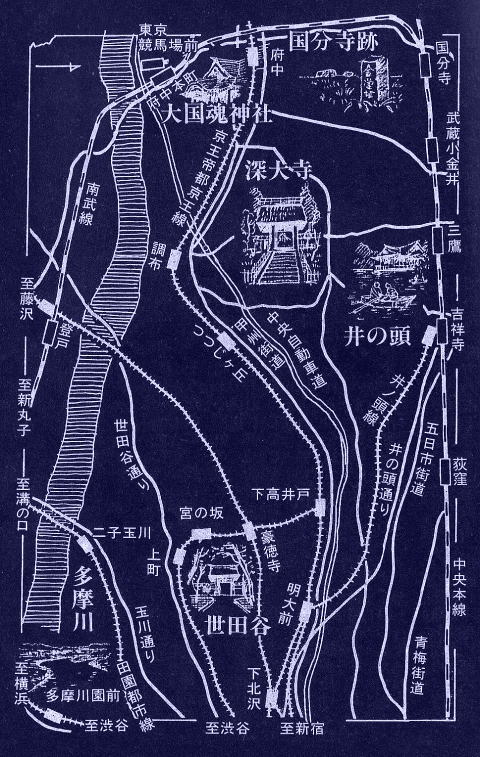

Musashino Plateau(West of downtown)

武蔵野(都心から西側)

Chofu City, Fuchu City, Musashino City, Mitaka City

調布市、府中市、武蔵野市、三鷹市

Chofushi (Jindaishi ), Fuchushi(Ookunitamano ookami), Musashino City&Mitaka

City (Inokashirakoen) 調布市(深大寺)・府中市(大国魂大神) ・武蔵野市&三鷹市(井の頭公園)

Musashino Plateau(West of downtown)

武蔵野(都心から西側)

武蔵野台地の成り立ち

武蔵野台地は関東平野の南半分、荒川と多摩川とにはさまれた地域に広がっている台地です。

武蔵野の開拓は江戸よりも早く奈良時代に始まっている。

多摩丘陵では2,3万年も前の石器が検出されており 東京古墳マップを見るとそのほとんどは武蔵野の拡がった境界、川沿いの丘陵地に集中して築造されている。 武蔵野の範囲は広辞苑によれば「埼玉県川越以南,東京都府中までの間に拡がる地域」とある。 原野は 開拓によって田畑ができ、社寺林、防風林、雑木林などに代わった。 奈良時代666年 天智天皇 渡来人を武蔵国の一部への移住を命じ 百済人僧や尼23人が武蔵への移住が記録されている。(埼玉県新羅郡や高麗郡)。渡来人はそのすぐれた技術を駆使し、多摩川流域など未開の武蔵国の開拓に当たりました。

Chofushi City 調布市

浮岳山昌楽院深大寺

Jindaishi 深大寺 founded 733 ・Principle image Amida three statues

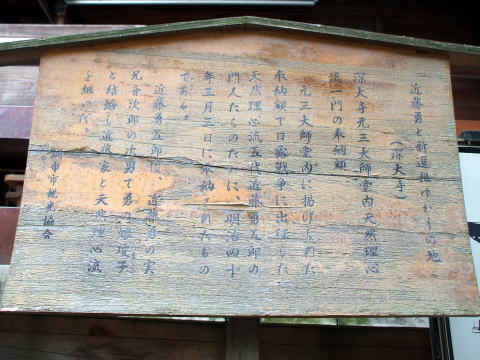

歴史

創建 733年(天平5)で法相宗。正式名 天台宗別格本山。本尊 阿弥陀三尊像。

都内では浅草寺につぐ長い歴史を持つ古刹で インドの水の神さま、深沙大王(ジンジャダイオウ)

を祭ってあり深大寺という。

天台宗に宗旨を改めたのは一月三日に亡くなった元三(ガンザン)大師といわれる。 比叡山

の慈恵大師をまつった元山大師堂が1867年再建された。厄除け大師。福満と豪族の娘の恋物語が開山の始まりといわれ縁結びの寺としても名高い。

注目!

境内には茅葺きの山門、比叡山に匹敵する称号をしめす石碑、重厚な本堂 ・唐破風の屋根、彫り物にも注目、釈迦堂をはじめ銅造釈迦如来像(重文)東京で一番古く白鳳時代、およそ1300前の作とされているが)、梵鐘(重文)東京で2番目に古く600年程前に鋳造が必見。

アクセス

小田急バス調布駅北口~深大寺入り口8分乗車 徒歩2.3km(30分)武蔵境通り/都道12号線

深大寺入り口で降りたらすぐ交差点をわたり深大寺通りを進む。

深大寺入り口

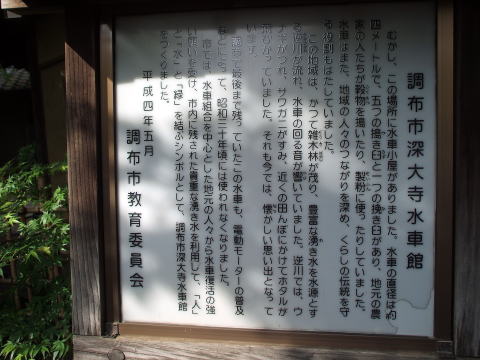

Water wheel monument 水車館

水車館の展示回廊にはまだ水車が村人の食生活に大きな役割を果たしていた太平洋戦争直後までの農村の生活を物語る実物資料が展示されています。

また粉挽き小屋には水車を動力にした杵や粉挽きの臼と水車の動力を伝えるカラクリ仕掛けの歯車などを間近で見ることが出来ます。

深大寺の水源は逆川(さかさがわ)と呼ばれる小川で深沙大王堂の裏手からわき出しています。

逆川の名は深大寺に江戸時代から伝わる「深大寺仮名縁起」という巻物にも見られ、市内を流れる「野川」や「多摩川」とは逆に東から西へ流れる事から付いた名前です。 逆川の湧水は昔はとても冷たく、川底には食用となる川海苔が付いたり、蛍の餌となるカワニナも住んでいました。 しかし冷水であったためこのあたりの田んぼでは米の収穫量は少なかったと伝えられています。

水車館の西側を流れる逆川には遊歩道が設けられ、ちょっとした散策が楽しめるようになっています。

スタッフのいわれるには ”少しずつ湧き水の量は減ってきている” と。 これは地球の温暖化、人間社会の自然 森 破壊・木の伐採にも影響の結果でしょう。 これからこの緑環境を大切に永く維持できますように念願します。

お昼はここに決め! 参拝後、遅いお昼になりました。手打ち特有の舌触りは何とも言えず美味い! いろいろお好みのお蕎麦注文できます。

正月3日に開かれるだるま市は張子の美しい大小の目なしだるまを求める人々でにぎわう。

深大寺を訪れ昼食には湧き水の流れる音を聞きながら今は深大寺産のそばではないが、

やはり江戸時代からの門前名物のそばを賞味したいもの。

Fudonotaki Immovable waterfall, Kameshimabenzaitenike

不動の滝、亀島弁財天池(かめしまべんざいてんいけ)

山門手前にある、水の浄化スポットです。

深大寺はかつては豊かな湧水で滝行も行われていたというが、現在、この不動の滝は補水をしているとそうです。

Sanmon Mountain gate (Medicine doctor) Founded 1695

山門(薬医門) 1695(元禄8)千人の寄進で普請。

本柱の後方に控え柱を立て、その上方に女梁、男梁をかけ切妻茅葺屋根を乗せた門です。

境内現存の最古の建物です。

柱、組材などはケヤキで赤く塗られ、屋根裏板・垂木などはスギで黒く塗られています。

Main hall 本堂

天平5年(733)、満功(まんくう)上人による創建と伝えられ、武蔵野では最も古い寺。境内のいたるところに水路や池がある名刹。

大正8年再建され本尊は阿弥陀如来です。鎌倉時代前期の作といわれています。

本堂は平成15年に改修されています。

国内の著名な寺院では 平泉の中尊寺 長野の善光寺 などがあり 深大寺はこれからの寺院と同格です。

かっては多摩地方一帯から川崎にかけて 三十をこえる末寺を有した古刹であり、現在でも調布市内外から参拝の人々が絶えません

Clean-up手水舎(てみずしゃ) こちらで手と口を清めます。

Five major ponds 五大尊池

深大寺の歌 斉藤茂吉 昭和14年5月31日作

深大寺に湧ける泉のゆたけきを

我見に来たり立ちて 見てをり

Nanjamonjanoki 「What a tree」 なんじゃもんじゃの木

|

その地方に珍しい樹種や巨木を指して呼ばれます。深大寺のなんじゃもんじゃの木はヒトツバタゴです。

ヒトツバタゴはモクセイ科で英名はSnowFlower.

SnowFlower

北米に一種、東アジアに二種存在します。

分布は本州(愛知、岐阜)対馬、朝鮮、中国、台湾などです。

明治神宮のなんじゃもんじゃの木もヒトツバタゴです。

各地では筑波山のアブラチャン、神崎神社のクスノキなども有名

|

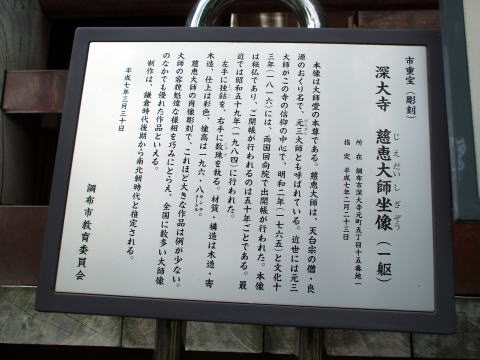

深大寺本堂とならび深大寺の中心的役割を果たしてきた。

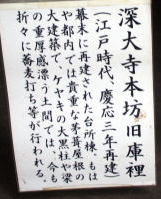

元三大師堂 1867年(慶応三年)

天台宗に宗旨を改めたのは一月三日に亡くなった元三(ガンザン)大師といわれる。 比叡山

の慈恵大師をまつった元山大師堂は幕末大火で類焼しましたが本堂に先がけて1867年再建された。元三大師がいかに多くの信者を集めていたかを物語っています。

内部には慈恵大師像が安置されています。2mを越す大像は珍しく、鎌倉末期の作とされています。像は慈恵大師(元三慈恵大師良源)の自刻像といわれ、991年に深大寺に移座と縁起に深大寺真名縁起詞書に記されています。

河鍋暁斉の竜の天井画が残っています。河鍋暁斉は江戸末期から明治の鬼才といわれ、国内外で高く評価されている画家です。

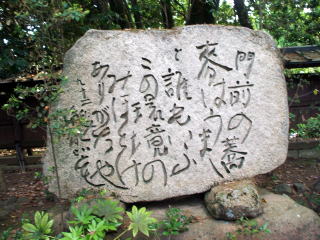

深大寺の句碑

|

萬緑の中や

吾子の歯

生え初むる

中村草田男(なかむらくさたお)作

|

Shidarekatsura Fern relics シダレカツラ

枝垂れる垂れカツラは蔦みたいだけどその緑やさしく映す。

|

清水比庵(しみずひあん) 歌碑

門前の蕎麦はうましと

誰もいふこの環境の

みほとけありがたや

|

Shakado 釈迦堂

大師堂から境内の西に沿って進むと、釈迦堂があります。重要文化財の釈迦如来像と同じく重要文化財の旧梵鐘が納められています。 釈迦如来像は1000年以上前に作られた名品で、なぜ深大寺にあるのか謎に包まれています。

Stone lanterns 石燈篭

相当古い燈篭のようですが山門とは違った癒される魅力ある場所です。

Jindaiji Temple Power spot 深大寺の パワースポット

Fukutokuson: Ebisuson, Daikokuten 福徳尊:恵比寿尊、大黒天

|

家内安全の大黒天(だいこくてん)像、

商売繁盛の恵比寿尊(えびすそん)像

|

Jokouro Takaoka 常香楼

1833年(天保4年)建立されました。

元は大師堂前にあり、幕末の大火に焼かれた際の焼け跡が北側に残っています。

屋根中央に金色真鋳鋳物の宝珠を乗せ、四隅の降棟の先には金色真鋳鋳物の鳳凰の頭を付けています。

Shoro Bell tower (National important cultural property)

鐘楼 ・ 梵鐘(国重要文化財)

1870年(明治3年)に再建され基盤に3つの甕を埋め込んでいます。音響効果を期待したものと思われています。

現在鐘楼内にあるものは平成13年に新たに鋳造されたものです。旧梵鐘は鎌倉末期の特長を良く示しており、1376年鋳造の山城守宗光の銘があります。都内では三番目に古く、鋳造以来実際に撞き続けられた梵鐘としては最古のものです。

昭和天皇が摂政時代に深大寺を訪れられ「古い古きものは大切にするがよい」とおっしゃられ、そのため戦時中にも(約75,000徴発された)を免れたといわれています。

Old kitchen 旧庫裡

Ususamadaimyo-o鳥枢沙摩大明王(うすさまだいみょうおう)The figure of anger means nothing dirty isn't allowed. すべての不浄を許さぬ怒のお姿です。

お手洗いの汚れは即ち 心の汚れです。深大寺

お手洗いが清潔であればお互い気持ちのいい場所です。 お互いに心して守りましょう。

Aun Amida stone statue 「阿吽」石像

お蕎麦屋さん前で ア・ウン像 見ました。

嶋田家蕎麦やさん 入り口両側には ア ・ ウン 石像あります。

その表情はなかなか 味わい深い いい感じですな。 「一見の価値あり」 でしょう!!

こちらのお蕎麦 次回の候補にします。 また あ ・ うん に会いに来ますよ。

深大寺で人々レジャー楽しんでる。 "this girl enjoy blowing bubbles" Here everybody

seems

toberelaxed by oneself! 湧き水のある緑豊かに生い茂る深大寺は忙しい現代人の貴重なオアシスです。(撮影許可済み。)

Fuchushi 府中市

2015/05/05

武蔵国総社(東京・ 埼玉県のつべての神社に参拝したことになる。)

Ookunitamajinja founded 111(about 1900 years ago )

大国魂神社(おおくにたまじんじゃ)・111年(約1900年前)創建。

大国魂大神(オオクニタマノオオカミ)を武蔵の国の守り神として祀られた社です。 大昔、武蔵の国

を開かれて、人々に衣食住の道を教えられ、又、医療法やまじないの術も授けられた神様で

、俗に福神、又は縁結び、厄除け・厄払いの神として著名な神様です。府中駅から徒歩3分

の市中心地にあるにもかかわらず、緑豊かな鎮守の杜に囲まれて、自然の「気」のよい神社

です。

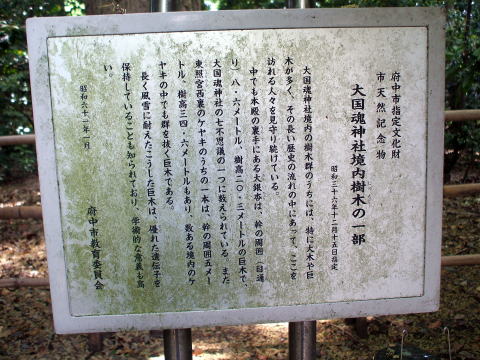

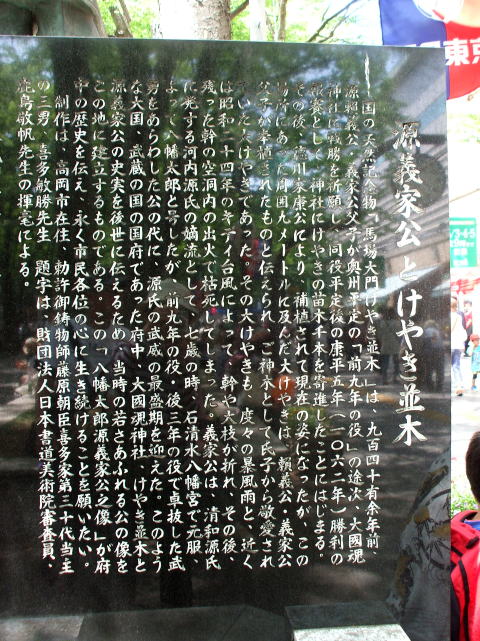

康平5年(1062年)、前九年の役平定の際に源頼義・義家父子が欅の苗千本寄進した。これは現在、国の天然記念物に指定されている「馬場大門のケヤキ並木」(馬場大門ケヤキ並木600mに亘って古くから植えられてきた参道。)の起源である。

源頼義公・義家公が奥州戦の戦勝祈願をしたり、源頼朝公が妻、北条政子の安産祈願が

行われた。

明治神宮、東京大神宮、日枝神社、靖国神社と並ぶ東京5社の一つで格式高い武蔵国の

総社。

大国魂神社へ参拝に.....たまたまその日は大国魂神社の「くらやみ祭りのピーク、クライマックスとなる日)2015年5月5日 (4/30~5/6)で 生まれてこれまで経験のない賑わう人出を見ることになりました。 大国魂神社の祭りは最高!これほどにダイナミックなお祭りを見られるとは!!!愉快で興奮さえ覚えた印象深い日となりました。”no

day so happy and excited in my life"。「青森のねぶた」以来の高まる興奮、熱狂振りをこちらで体験できた happy!

な一日となりました。

例祭のメイン

この日の神事は午前10時に始まる例祭を皮切り道清め、太鼓送り込み、宮乃咩神社奉幣など実にたくさんですがくらやみ祭のメインは午後6時からの御輿渡御(みこしとぎょ)です。

御輿渡御とは御霊が宿ったご神体を御輿に移す神事で要するに、それまでの神事は「おいで」と呼ばれる御輿御渡の前準備という位置づけです。

花火の合図とともに豪華な8基の御輿が威勢のいい掛け声と太鼓の音に導かれて渡御します。

その後、坪宮奉幣、野口仮屋の儀の神事と続き午後11時のやぶさめの義でこの日の神事は終了します。

武蔵国の国府祭(五穀豊穣と国土安穏を祈る)を起源とするくらやみ祭りは関東三大奇祭の一つです。

「政治」を「まつりごと」と呼ぶことからも分かるように、古代の政治は神とかかわっていました。

国府祭が起源のくらやみ祭は、国府の役人による最も重要な政治的行事だったと考えられます。

江戸時代になって甲州街道の宿場町として栄えるようになってから、

現在の例大祭の形に近くなり、一般庶民が楽しむようになりました。

アクセス

JR武蔵野線・南武線「府中本町駅」徒歩7分

京王線「府中駅」徒歩3分

5月5日「府中本町駅」から大国魂神社へ向かう。駅から左を曲がると本町、本町の山車がおかれている。 昨日山車巡行が行われていた。

山車巡行

時刻 5月4日 18時頃より 場所 旧甲州街道 府中市内の山車が全て集まり、パレードを行う。

本町は府中では最も早く囃子を始めたとのことで、歴史は明治36年頃に遡るという。

本町の山車。昭和45年製作。

Co-starring floats 山車競演

時刻 5月3日 18時頃より 場所 馬場大門欅並木

欅並木に、大国魂神社に比較的近い町内の山車が集まり、府中囃子の競演が行われる。 山車は、古式競馬式が始まるまで囃子を続け、古式競馬式の間は中止。

提灯の明かりに灯された山車が幻想的な世界をつくりあげる。

Ookunitamajinja Torii Shrine gateway (East gate)

大国魂神社鳥居 (東門)

鳥居をくぐる前に会釈をし、気持ちを落ち着かせてから境内へ。

Cleaning hands and mouths 手水舎(てみずや)

参拝の前に手と口を清めます。心身を洗うという意味があります。

Zuisinmon Secred Gate 隋神門

隋神門の屋根は銅版葺きで、産の檜・木造として珍しいほど大きい。

神門の外側には隋神像が奉安されています。 「櫛盤間戸命」のお顔が撮れてない !I didn't take the left figure's face, Sorry! !I didn't take the left figure's face, Sorry!

左に奉安されているのが「櫛盤間戸命」(くしいわまどのみこと)・右は「豊磐間戸命」(とよいわまどのみこと)。1736年に建立された随神門の随神像を基に大國魂神社に相応しい現代の随神像として東京藝術大学により製作されたそうです。弓矢を持ち、太刀を帯びた勇壮な隋神像は 両方とも 同サイズで高さは160㎝幅は140㎝、重さは80㎏です。

Chuujakumon Gate 中雀門

名雀門をくぐり拝殿・本殿に進みます。

大國魂大神は、出雲大社の大国主命と同神ですから福の神であり、縁結びや厄よけ厄払いにご利益があると言われています。

Hall of worship ・Main hall 拝殿 ・ 本殿

二礼二拍手一拝します。

参拝が済みました。 あとは境内をあちこち散策です。

Taking a walk around the shrine

Matsuo jinja Shrine;God of sake making 松尾神社 酒造の神 ・大山咋命 右手に酒造の奉納されたのが見えます。

Tatsumi Shrine ;Benzaiten、Treasure God of Seven Lucky Gods

巽(たつみ)神社 市杵嶋姫命(弁才天、七福神の財宝神)

本殿裏のご神木 大國魂神社で一番のパワースポットと言われているのが大銀杏。樹齢1000年

といわれています。幹の太さ10m、樹高25m。

この大イチョウに手を合わせると、産後の肥立ちが良くなるといわれています。1,000年もの年月を生きてきた大イチョウからは、偉大なパワーを感じ取ることができます。

First Power Spot in Ookunitamajinja is a Great Ginkgo

なお東照宮西裏のケヤキのうちの一本は、幹の周囲5m、樹高34.6mもあり、数あるケヤキの中でも群を抜く巨木であるとのこと。 大イチョウの近くなのにに見落としちゃって!

I missed the first power spot of Keyaki

Toushougu東照宮

徳川秀忠による造営。家康の死後、駿河国久能山により下野国二荒山に祀り直された時に、武蔵野国府の斎場で一夜を明かした遺跡を後生に伝える為に造営された。

狛犬というより獅子といったほうが近いのでは... こちらの狛犬は今まで見た中でも大口を大きく超怖!... 盛り上がった目、頬 ともにすごみ感じられ~すごい魔よけですね。

Treasure 宝仏殿

一階には八基の神輿と大太鼓が格納され、二階には重要文化財の狛犬、御神宝を展示。

Power stone パワースポット

鶴石と亀石 拝殿に向かう隋神門をくぐったところにあります。

これらの二つの石は江戸時代の書物に書かれております。 両石は土地神と結ぶ磐座(神様の依り代)ということで 神が宿っていたとも取れますが.....歴史的にも古くパワーが強く感じられます。

願い事を念じて石をなでることでご利益があるといわれています。

Food stall is one of the pleasure in Kurayami festival Dark festival くらやみ祭りのお楽しみの一つである屋台

出店5/3~5/5 9:00 頃~21:00頃

屋台も500軒とかなり多いです。

お好み焼き、たこやき、やきとり 何にしようかな!!おいしそうなにおいに誘われちゃって...

おばけ大会もあるよ! Why not entering ‘Haunted tournament’!

どんなお化けがいるのかな?!!大人の料金はいか程? 入りたかったのですが....パスしちゃって。 興味 しんしん でーしたけど。

ディスプレイは美しかったのが反って不気味...見たくもありでしたが... 通り過ぎてました。

みんなの知ってるアイドル水戸黄門さん、やじさん、きたさん、がいれば お祭り気分盛り上がります。

ピッチングゲーム 当たればにこにこ顔が見られる。 その顔見たかったけど先へ進みます。 お祭りは楽しーい。

いろいろなゲームが用意されて楽しそうですね。

屋台、出店の数500件あり。

まだまだまだ ゲームはつづいてる.....

今回 私にはここでのお祭り、出店屋台お化け屋敷等々が歳のせいか(年取ると子供になる?!)これほど新鮮で生き生き見えたことは過去になかった気がする。

参道を通り大鳥居のところへ来ました。一礼して 神社から外へでます。

Famous 100 tree selection of Fuchu Power Spot 府中の名木百選 ・ パワースポット

The Keyaki is a god tree ケヤキのご神木

大鳥居近くのケヤキのご神木は樹齢900年の古木で、大きなパワーを持っているとされています

大鳥居をくぐる人々に圧倒的な存在感を与えます。神社の入り口である大鳥居に一歩足を踏み入れば、この大ケヤキから自然のパワーをたっぷりと感じ取ることができます。境内に入っても並木道が続き、まるで大きな森の中にいるような、清々しい気分になりますよ。

Rows of Zelkova trees けやき並木

府中駅のすぐ西側には、南北約500メートルにわたって大国魂神社の神社北に伸びるけやきの並木が続きます。

源頼義・義家父子は、「前九年の役1051~1062)」の折、大国魂神社で戦勝祈願を行い、平定後の1062年(康平5年)には、戦勝祈願成就の報賽として、けやきの苗木を寄進したという。これがけやき並木のはじまりと伝えられています。

*『吾妻鏡』によると、1182年(寿永元年)8月11日 源頼朝は北条康子の安産祈願を行っている(翌日、源頼家誕生)。

源 義家 像 府中ロータリークラブ建造

この像は、前九年の役,後三年の役で卓抜した武勇をあらわし,源氏の最盛期を迎えた公と、府中,大國魂神社,けやき並木の史実を後世に伝えようと、府中ロータリークラブにより建てられたものです。

大國魂神社例大祭 くらやみ祭り Fireworks, Beating the drums,

神輿渡御(おいで)

時刻 5月5日 18時より

場所 大国魂神社境内~旧甲州街道・府中街道交差点 。

花火を合図に、八基の神輿が、6張の大太鼓に先導されて、大国魂神社から御旅所までを 渡御する。花火が鳴ると同時に大太鼓が打ち始められる様子は迫力がある。

一~六之宮、御本社は旧甲州街道を進み、御霊宮は大鳥居をくぐらずに引き返して、六所

口(西鳥居)から府中街道を進む。 旧甲州街道と府中街道の交差点、大国魂神社大鳥居前付近が、見物には適してると考える。

太鼓送り込み 午後2時30分

御先祓大太鼓を始めとする、各宮の大太鼓が各町内から、隨神門内と拝殿前に送り込まれる。約1時間ほどの間、威勢良く打ち鳴らされる。

大國魂神社例大祭 くらやみ祭り 山車行列 □山車の巡行 午後6時から9時大鳥居前の旧甲州街道とけやき並木を中心に、市内から24台の山車が囃子を競演しながら巡行.

くらやみ祭山車行列 ← をクリック生中継が見られます。

神輿渡御の臨場感をそのままお届け

Musashino City&Mitaka City 武蔵野市&三鷹市 Musashino City&Mitaka City 武蔵野市&三鷹市

Inokashira Park 井の頭公園

総面積28万7000㎡、かっての武蔵野の面影残す貴重な雑木林と豊かな湧水池からなる井の頭公園。 さまざまな野鳥、四季折々の草花がたのしめる。

はじめに

私はよく御茶ノ水駅を通ると御茶ノ水橋下の神田川を眺め観光船が通れば手を振ったり.....また 新宿御苑前の散歩道を、そこは都心では貴重な武蔵野の面影ある玉川上水散歩道でいまでも少し流れており植物が生長しておりますj。 これらは共に玉川上水の恩恵に浴してますが、その御苑入り口近くの水道局前には りっぱな記念碑が設置されてます。 これは玉川上水 水番所跡(ここから埋設して石樋、木樋を通して江戸市中各地へ配水していた)について由来が彫られております。 画像等 詳しくは目次新宿区をご覧ください。

.神田川の名を耳にし~ その水源・井の頭公園に興味をもつようになって......今日はいろいろ観られるのを楽しみに井の頭公園にやってまいりました。.....2014/09/10

アクセス

京王井の頭線(吉祥寺行)井の頭公園下車1分

寄り道しながら

吉祥寺駅南口を出て 井の頭通り、「エスニックロード」を通り過ぎなお進めば雑木林へ下る

階段が見えてくる。

歴史

かって徳川家康が入城した頃の江戸はほとんどが河川の低湿地や沼沢であり 田町、日比谷、霞ヶ関、新橋あたりまで海岸線が迫っており、井戸を掘っても塩辛い水しかでなかったそうだ。そこで幕府が江戸の町の建設で最初にやったのは海岸線の埋め立てと、井の頭池、善福寺池から神田上水をひいて江戸市民の飲料水を確保することだった。 以来 この源泉から多摩川水系が整備されるまでの数100年に亘って使用された。 のち 1901年(明治34年)6月に神田上水の給水は全て停止、廃止されました。

アクセス

京王井の頭線、井の頭公園から徒歩2分

Start from Keio Line Inokasirakouen station

井の頭公園から湧き水の流れは神田川の方向へと流れいくを眺めつつ.....ここからひょうたん池、井の頭池、七井橋へと進みます。

Stand on Yoshikiri bridge よしきり橋に立つ。

今 水量は少ないだろうが 一見クリーンである。 ここで出会ったご婦人は話す。「この上流から数年前何台もの自転車が引き上げられたが、それはそれは相当な量が、それでもごく一部にしかすぎず......これからも

クリーン運動はつづけなくては~年々 ボランティアの数は増えているという。 良いお話を聞けて 早やハイキング気分 上々!! 良いお話を聞けて 早やハイキング気分 上々!!

小川に沿って水門へと歩きます。

Mr.Jizo ambushed! お地蔵さん待ち伏せ!

”おじぞうさん、いつも見守りありがとう” ”おじぞうさん、いつも見守りありがとう”

Mr. Jizo. Always watch over Thank you!

Water gate bridge 水門橋

この地点が神田川の源流点であるを示している。

神田川はこの水門橋から、隅田川までの全長24.6kmをいいます。神田川にかかる橋は140あります。水門橋はその第一の橋。

↓水門橋の称号

水門橋の社号票 水門橋の社号票

Hyoutanbashi, Gourd Bridge Water gate ひょうたん橋 水門 ひょうたん橋の社号あり。

池の水はこの水門から神田川へ流れる。

Water flows to Kanda river.

ひょうたん橋近くでは水質調査のための道具があちこちで見られる。

Many things for water quality survey are seen around Hyotan pond.

Inokashira pond 井の頭池

Around here is the center of Inokashira park. You can enjoy rowing the

boat through the four seasons. 井の頭公園の中心。ボート漕ぎも楽しめ、四季を通じて人々は訪れます。

Here you may find the old feature of Musashino with precious woodland and

rich spring water pond. かっての武蔵野の面影を残す貴重な雑木林と豊かな湧水池のある公園。

これからもながく 現状の素晴らしい緑をこのまま保存して欲しいものです。コンクリートを使わない山歩きしていると同じ土の上を踏んで歩くのが一番!!

雑木林はつづく。

噴水 深い雑木林に囲まれて

噴水の手前には(写真下部)枝のあたりに小さな島あり:浮島型浄化装置で、アオコの発生、水浄化しているという。

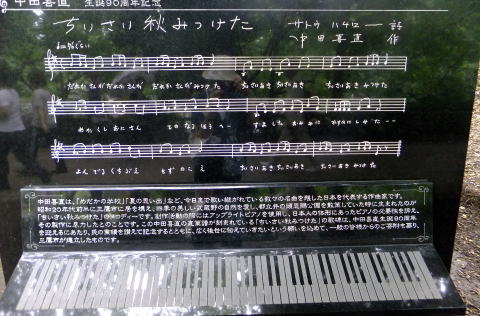

Song ‘I found a small fall. ちいさな秋みつけた’サトウ ハチロー詩 中田喜直 作 三鷹市建立

歌:童謡・唱歌

だれかさんが だれかさんが だれかさんが みつけた

ちいさいあき ちいさいあき ちいさいあき みつけた

めかくしおにさん てのなるほうへすました おみみにかすかにしみた

よんでるくちぶえ もずのこえちいさいあき ちいさいあき ちいさいあきみつけた

(今の季節にぴったりです。 きょうは9月10日、少しウすら寒く でも中田さんの直筆文字なかなかいい~歌詞をみてたらなぜか温かさ....。)

Nanaibashi Bridge 七井橋 池の中央にある橋。

井の頭の名称は、池からの湧き水が7ヶ所あり「七井の池」といわれていたが、徳川家光遊猟の際にコブシの木に井之頭と刻んだことに由来する。

明治初年に帝室御料地になったのを市民に御下賜され、大正15年5月に郊外公園として開園。七井橋は昭和27年に木造からコンクリート造りに改修され三代目。

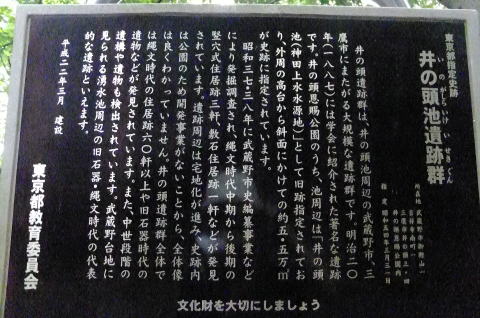

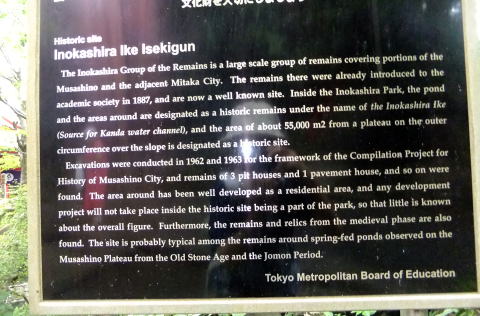

Remains of Inokashira Pond 井の頭池遺跡群

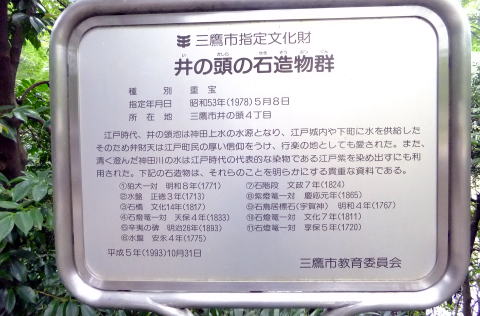

Stone group 井の頭の石造物群

Inokashira Benzaitendo 井之頭弁財天堂

弁天堂は建久8(1197 )年源頼朝が平家追討祈願のため、建立したと伝えられる。

元来弁財天は水の神としてあがめられたが、現在は芸事の祈願を集める。

弁財とは、インドで川のせせらぎの音の神である。そのことから、川の神、水の神、音楽の神、芸能の神と信仰が転化した。字は弁財と書くので、俗信仰では金儲けの神様にもなり、七福神に入れられた。

ほかにも石灯篭、石橋、水盤なっど20近い文化財があるという。

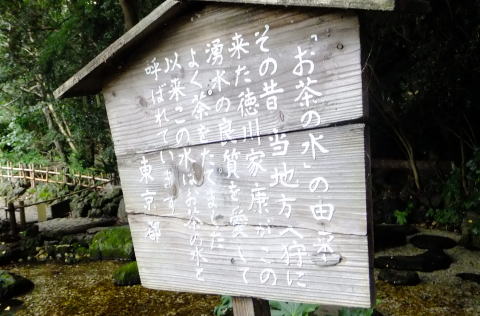

Ochanomizu お茶の水

付近に鷹場があり徳川家康や秀忠が来ていたそうで、家康が井の頭池の北西端のこの湧き水をくみ関東随一の名水と褒めてお茶を入れたことから、その名がついたといわれている。

水道用水にしたのは三代家光の頃といわれる。

今は地下水をポンプで汲み上げています。汲み上げた水は石橋の両脇の水道管から池に放流されています。

石橋の両脇からポンプアップされた水が水道管から直接池に放流されている。この石橋を渡ってさらに南に進んだ弁財天の先にも太い土管から勢いよく水が流れ出ているのを見ることができる。これらが現在の神田川の水供給源になっているのだろう。

かつて井の頭池は「七井の池」とも呼ばれた。池に七つの湧水があったことから名づけられたという。現在、これらの自然湧水はほとんどなくなってしまったようだが、その原因としてはやはり高台に建てられた高層建築物の影響が大きいようだ。そのほか近くを流れる玉川上水の通水が停止したことも原因の一つであるといわれている。

OCHANOMIZU ~Choukokuen お茶の水~彫刻園へ

桂、楢、松

御殿山

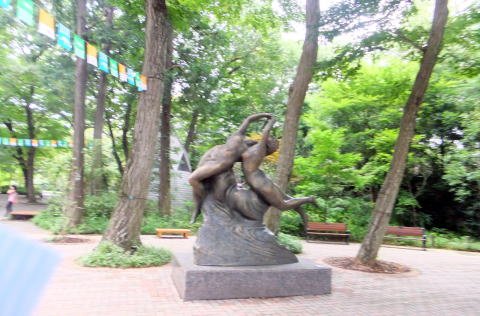

Sculpture Garden 彫刻園

長崎の平和記念像の作者、北村声望の彫刻600点余りが展示されている。 木造のアトリエ館と2棟の彫刻館があり、野外に作品が並ぶ。

井の頭自然文化園

井の頭恩賜公園の一角にある博物館的性格をもつ総合公園。 御殿山の本園と井の頭池にある分園に分かれ、園内には資料館、彫刻園、動物園、熱帯鳥温室、童心居、遊園地などが配置されている。

動物園には戦後初めて来日したゾウのはな子のほか、サル、アライグマなど小さな動物がしいくされている。

開園9時30分~16時、月曜(祝日の場合はその翌日)・年末年始休 ℡0422(46)1100

大人400円、、中学生150円

Inokashira Park Zoo

愛され続け.....はな子去る 2016/05/26 69歳(国内最長寿)で天国に旅立った。

I'm a Hanako's fan, so very happy to see her friendly figure cloth today.

娯楽の少ない時代に子供から大人まで人々の心を癒し、近年も静かにたたずむ姿に世代を超えたファンが多かった。私もファンの一人、2014年9月にはな子に会えてよかった。 もう高齢であったがサービス精神旺盛で観客にはその姿を閉館間際まで見せてくれていた。 はな子の話をすると だれでも興味をもってくれた...そのやさしい目は可愛かった。

これまでいくつか不幸な事故もあり人間不信に陥ったこともあるが一頭だけ60年以上人間の近くにいたため、神経質で気難しい反面 人好きでもあったという。 83年から歯が一本になってもがんばってくれました

はな子さん、ありがとう! ご冥福を。 祈ります。praying for the soul of Hanako. 祈ります。praying for the soul of Hanako.

2014/09/10 2014/09/10

Badger アナグマ

どこが顔かな? どこが顔かな?

何か 食べたいのかな?

やぎさん? どうして高いところにいるんでしょう!?!

ペンギン

こっちに来るかな?

ア? そっぽ向かれちゃった!

最後に モルモットをひざ上に .....猫に似て抱いてるとあったかい! ずーとだいてるわけにもいかず お別れです。

正面入り口へ戻る。

入り口を左手方向にてくてく 三鷹方面に向かって歩きます。

万助橋 ~ 山本 有三記念館 御殿山通り(玉川上水)

風の散歩道通り

太宰 治。 本名 津島 修治。 1909年(明治42年)6月19日~1948年(昭和23年)6月13日。

今もなお太宰治作品は多くの読書家が愛好する人気作家であり 太宰が住んでいた三鷹には19ヶ所のゆかりの場所がありそのうち10ヶ所には「ゆかりの案内板」が設置されています。最近新たに「太宰治文学サロン」が開設されました。(伊勢元酒店跡(下連雀3-16-14グランジャルダン三鷹1F)。

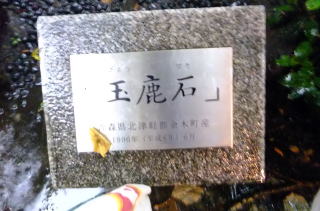

風の散歩道沿いにある太宰治ゆかりの玉鹿石、津軽金木町産の大きな石です。

ビストロサガン前が太宰治と山崎富栄の入水場所の跡である、太宰は富栄さんを道ずれにできて気強くなって恐れず上水へ飛び込めたのでは!?。

丁度「玉鹿石」にさしかかった時、一日曇り空だったのが急変して大雨に。それも15分足らずでひざ下までどっと水かさが増して前に進むことができなかった。たまたま同じ場所で雨宿り(30分位)の年配の男の人は家人の迎えを待っていたが。 私は待ち合わせ時間ありひとり三鷹駅へ急坂を下り始め た....今も思い出すとぞっとする。 が、車中の何と心地よく暖かだったことか!

国分寺市

国分寺跡

歴史

奈良時代の中頃・天平13年(741年)聖武天皇・光明皇后は、仏の力で国を安定させるために、諸国に国分寺(僧寺)・国分尼寺の建立を命じました。

その4年前の天平9年(737年)、武蔵国分寺は、僧行基によって建てられたと寺伝はいう。 丈六(4.85m)の釈迦、丈二(3,64m)の薬師と阿弥陀像を祭り、天平12年には僧玄昉の手で、四天王や七重塔がつくられたと伝えられている。塔、金堂、講堂などの七堂伽藍、僧坊をそなえた地方国分寺であるが最大の境内を持つ寺としてつくられた。

国分寺跡は奈良時代に、武蔵野の一画に都の天平文化が開かれて、国内からの役民(エキミン)が毎日狩り出されてにぎわったことであろう。しかし平安時代に入ると律令制が衰え、天平13年(741)武蔵国分寺は、5町に10町の広い境内に、僧20人、水田10町、隷属の家50、尼寺のほうは、尼18、水田10町の内容も、水田の荘園化(私有地化)が始まって維持はむずかしくなっていった。 武蔵国分寺の伽藍は、元弘3(1333年)の分倍河原の合戦の際に焼失したと江戸の識者より伝えられている。

しかしなぜかような壮大な国分寺が、この場所につくられたのか?!それはここには豊富な飲料水があったことにほかならないだろう。

東京都&神奈川(&山梨)

多摩川(タマガワ) Tama River

奥多摩の山々を削りながら ..多摩川水系と荒川水系 武蔵野台地の南縁をなぞるように多摩川が流れています。上流で水道水にとられて水量は少ないが武蔵野の景観は比較的多く残っている。歴史に学ぶ

奈良時代の武蔵の国司は帰化人の子孫。

多摩川沿岸は東京でいちばん古い歴史発生の舞台であり、もっとも長い歴史文化を持つ場所。亀甲山(カメノコヤマ)古墳(前方後円墳)を中心に 円墳、石室墳、埋葬品、埴輪他多くは東京ではいちばん古墳群が多い。 6,7世紀の 多摩川は武蔵文化(埼玉と東京全部)の中心に生長してきた。

その大きな役割を担ったのは高麗系の帰化人の移住であった。

5、6世紀の朝鮮半島は高句麗や新羅の力が強く、百済は圧迫されて日本へ遁れて来る者が多かった。彼ら渡来人は高度な先進技術を保有していたので、大和朝廷は彼らを多摩川流域等未開の武蔵国開拓に当たらせた。天智天皇の御世の西暦663年百済は滅亡、続いて668年高句麗が新羅に滅ぼされると 渡来人の移住は一層加速した。

天武天皇14年(685)には百済の僧や尼23人が武蔵に移住させられたと記録にある。こうした渡来人たちの先進技術は東国における立令国家建設に大いに貢献した。 武蔵の国司が渡来人の子孫であったことから周辺・東京の周りは帰化人によってひらかれ、おさめられたところといえる。 深大寺、浅草観音、武蔵国分寺造営に関係してきたのだろう。

多摩川は南北朝時代から合戦の場、(新田義貞が北条軍に勝ったところ、上杉謙信が小田原攻めしたところ)鎌倉、小田原の防御要所、世田谷に北朝方の吉良氏がおかれたのにも守る必要性からであろう。

back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

mages for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified, or reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文子

|