photo:馬部文子

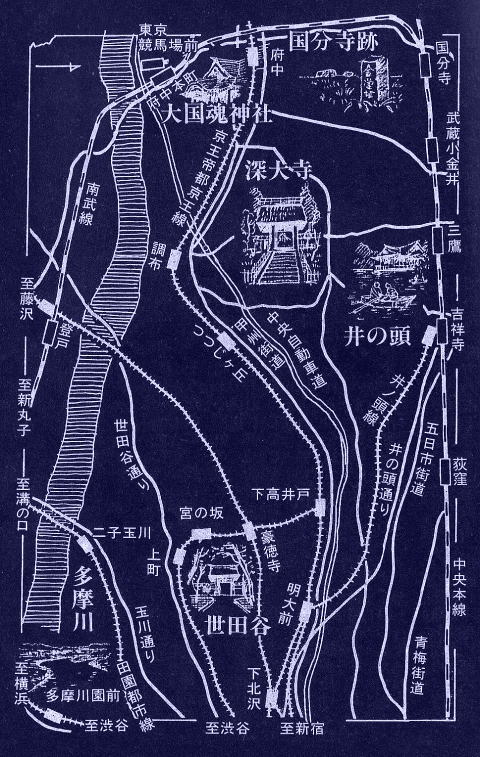

Musashino Plateau(West of downtown)

武蔵野台地(都心から西側)

Setagaya Ward 世田谷区

KuhonbutsuJoshinji Temple, Todorikikeikoku Valley, Gotokuji Temple, Daikanyashiki

House

九品仏浄真寺 ・等々力渓谷 ・豪徳寺 ・代官屋敷

Musashino Plateau(West of downtown)

武蔵野台地(都心から西側)

武蔵野台地の成り立ち

武蔵野台地は関東平野の南半分、荒川と多摩川とにはさまれた地域に広がっている台地です。

武蔵野の開拓は江戸よりも早く奈良時代に始まっている。

多摩丘陵では2,3万年も前の石器が検出されており 東京古墳マップを見るとそのほとんどは武蔵野の拡がった境界、川沿いの丘陵地に集中して築造されている。 武蔵野の範囲は広辞苑によれば「埼玉県川越以南,東京都府中までの間に拡がる地域」とある。 原野は 開拓によって田畑ができ、社寺林、防風林、雑木林などに代わった。 奈良時代666年 天智天皇 渡来人を武蔵国の一部への移住を命じ 百済人僧や尼23人が武蔵への移住が記録されている。(埼玉県新羅郡や高麗郡)。渡来人はそのすぐれた技術を駆使し、多摩川流域など未開の武蔵国の開拓に当たりました。

Setagaya Ward 世田谷区

歴史

江戸時代の世田谷は殆ど井伊家の所領であった。 中央に大山街道、北に甲州街道がとおる。江戸城の夏、お庭に放つホタル、鷹匠のためにオケラ、アオムシ、ミミズを必死に捕りまくり税として出していた。貧しいが平和な農民として江戸時代を送ったようある。世田谷区は、区内のほぼ全域に多くの遺跡があります。特に水利に恵まれた多摩川沿いの国分寺崖線上は多くの遺跡が発見されています。

世田谷には多くの河川が流れていて「沢」の付く地名が随所に残っています。北沢、代沢、深沢、奥沢、駒沢、野沢、など。 人は水の豊富な地区に集まってきます。世田谷の地名は、室町、戦国時代に世田谷吉良氏が勢力を拡大したことに由来。 吉良氏の氏神を祀るため 多くの「八幡神社」が造営されました.1366年吉良冶家氏が関東管領 足利基氏から、戦の手柄により、世田谷領をもらいうけて築城~二百数十年(八代に亘り)居城として栄え、吉良御所、世田谷御所と呼ばれてました。江戸初期、歴戦の武功によって、徳川家康に信任の篤かった井伊直孝は、3代将軍徳川家光から近江の彦根のほかに世田谷村近郊所領を与えられ、親藩となり井伊直弼と世田谷との関係は深く300年続きました。 彦根藩は幕末になると江戸湾の警備を幕府から命じられます。..... やがてペリーが浦賀に来航するようになり日本は激動の渦中に巻き込まれていきます。... 世田谷の農民が井伊家上屋敷門前で「桜田門外の変」を実見。

「桜田門外の変」 1860年3月3日

幕末の大老、井伊直弼(1815~1860)が登城しようとして、雪の中をちょうど桜田門にさしかかった時、たまたま太子堂村(世田谷)の吉衛門が、井伊家に行く途中でここをとおりかかり直弼が籠から引き出され、首をはねられるの見てしまった。.....この実見談の記録は世田谷に保存されている。

ー時代背景ー私考

老中 阿部正弘は(備後福山藩、1819~1857)27歳で老中主座、日本に数少ない進歩的気風を持った今でいうと 総理大臣の身分でアメリカとの交渉を引き受け 広く身分を問わず開国についての意見を各方面から聞き それで開国に備えた。 私的には現在、こんな政治家に匹敵する人物がはたして存在するかなー?!と思う。 それにしても 進歩的思考と 行動力を発揮していた志し半ば39歳で亡くなったことは 大いなる日本の損失と

言えるだろう。

Kuhonbutsu Joushinji Temple 九品仏浄真寺

Principle image; Buddha Buddha statue Sect;Jodo sect

本尊:本堂の釈迦如来像 宗派:浄土宗

アクセス

東急大井町線九品仏駅から徒歩約5分。

浄真寺はもとは世田谷吉良氏系の奥沢城であった。小田原征伐の後 廃城に。1675年当地の名主七左衛門が寺地として貰い受けた。1678年珂碩(かせき)が同地に浄真寺を開山。浄真寺を創建すると、阿弥陀如来像はそこに移された。

Approach to temple; 参道

v b

JoushinjiSomon 九品仏浄真寺総門

総門には 額に般舟場(はんじゅじょう)とかかれています。これは舟に乗って極楽浄土に到着するを意味しているそうです。

Somon Frame description 総門 額 般舟場(はんじゅじょう)説明

A little walk from Somon takes you to Emmado on the right 総門から少し歩きます。 右手 閻魔堂へ

Robe 脱衣婆(だつえば)

人が死ぬと7日目に三途(さんず)の河岸に着くそうです。川の流れは3つに分かれており、前世の罪業で分けられるそうです。脱衣婆羽衣類を脱がせそれをお爺さんは木の枝にかけてその垂れ方で生前の罪の軽重が分かります。

Emma the Great 閻魔大王

|

あなたには閻魔大王はどう見えるのでしょう? 笑っているように見える人もいれば怒ってるようにも...

胸のところに太陽と月がありますが、これには明暗を示し、極楽と地獄になります。

|

歩を進めますと仁王門があり ここから先は極楽浄土となります。...閻魔大王から極楽行きの判決が下されたんですね。

Shiunro(Nio-mon) 紫雲楼(仁王門)和様に禅宗様式を取り入れた仁王門

仁王門の額には「紫雲楼」とかかれており、紫の雲に乗って、阿弥陀如来と25菩薩が来迎することを意味しております。

樹木に覆われた長い参道を歩いて本堂へ向かいます。その前に文化財になっている鐘楼へ。

Bell tower 鐘楼 文化財。1708年建立。

鐘楼の上部分

鐘楼に十二支が彫られている。

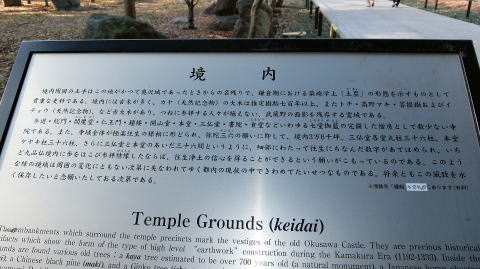

境内掲示板 浄真寺の歴史と今後の願い

掲示板写真(不鮮明)の記載文は下記の通りです。

境内周囲の土手はこの地がかって奥沢場であったときからの名残で、鎌倉期における築城学上「土塁どるい」の形態を示す貴重な資料である。 境内には降る木が多く、カヤ(天然記念物)の大木は推定樹齢700年以上、またトチ ・高野マキ ・菩提樹 ・ イチョウ(天然記念物)の大木など古大木があり、つねに参拝する人々が絶えない、武蔵野の面影を残存する霊域である。

参道 ・総門 ・閻魔堂えんまどう ・ 仁王門 ・鐘楼 ・開山堂 ・ 本堂 ・参仏堂 ・書院 ・食堂じきどうなどいわゆる七堂伽藍の完備した僧坊として数少ない寺院である。 又、寺域全体が極楽往生の様相にかたちどられ、阿陀三六さぶろくの願いに即して、境内3万6千坪、三仏堂各堂丸柱

36柱、さらに三仏堂と本堂のあいだ36間というように、細部にわたって往生にちなんだ数字があてはめいちど九品仏境内に歩をはこび参拝結縁(けちえん)下ならば、往生浄土の信心 ・ 得ることができるという願いがこもっているのである。このような緑の領域は周囲の変化にともない次第に失われてゆく都内の現状の中できわめて大切なものである。将来この風致を永く保存したいと念願いたしておる次第である。

浄真寺

同感します。まさに心してこれから大切にこの緑 ・ 風致地区を永く保存できますこと念願します。

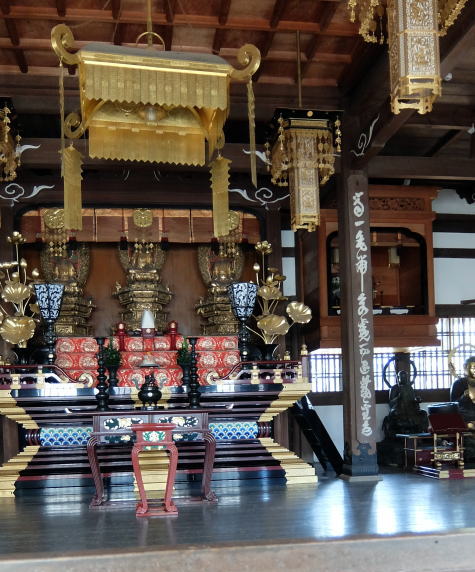

Main Hall 本堂

本堂ではお釈迦様が祀られております。多くの寺院ではご本尊は阿弥陀如来ですが、浄真寺には九品仏がありますので、お釈迦様が祀られている本堂はこの世を表します。

本堂の西側に立つ3棟の仏堂。

Three Buddha statue 三仏堂

本堂の向かい側に下品堂、上品堂、中品堂と三仏堂が並び 各堂に阿弥陀如来像が3体安置されている。

、このような九体阿弥陀は、京都の浄瑠璃寺に見られる。

九体の阿弥陀如来像は九品仏と称され、それぞれ手の位置や印形が異なり、三体ずつ上品(じょうぼん)堂・中品堂・下品堂に安置されている。これは「観無量寿経」に説く九品往生(くほんおうじょう)の思想に基づくものである。極楽往生の仕方には、信仰の篤い者から極悪人まで9通りの段階があるとされる。 俗にいわれる上品・下品の語源とされる。

浄真寺の九品仏の場合 阿弥陀如来の印相の内、定印を「上生印」、説法印を「中生印」、来迎印を「下生印」とし、親指と人差し指(中指、薬指)を接するものをそれぞれ「上品」「中品」「下品」に充てる。なお、九品往生を9通りの印相は、日本で近世になってから考え出されたようである。

Amida-nyoraizou chubon Amida-nyoraizou gebon

阿弥陀如来像 中品 阿弥陀如来像 下品

中指と親指で輪を作っている。 薬指と親指で輪を作っている。

九品浄土(9の等級に分けられた浄土)や九品蓮台(同様の蓮台)は 単に九品と呼ぶ。(九品クホンとは、物質や人の性質を3×3で分類したもの)

行事

浄真寺には3年に一度「お面かぶり」と呼ばれる仏教行事がある。正式には「二十五菩薩来迎会」という。それは本堂と上品堂の間に渡された橋を菩薩の面をかぶった僧侶らがわたるというものである。-菩薩の来迎を表すものだという。(東京都無形民俗文化財指定)2014年8月16日開催。

Todorikikeikoku Valley 等々力渓谷

アクセス

東急大井町線 等々力駅より徒歩2分程で等々力渓谷に着く。駅前通りスーパー(成城石井)の角を曲がった、谷沢川にかかるゴルフ橋のたもとが渓谷入り口です。

一歩渓谷に入るとそこは騒々しい都会とは思えない別世界である。 矢沢川のゴルフ橋から下流1kmは、武蔵野台地が侵食された渓谷となって等々力渓谷と呼ばれる。

TodorikiKeikoku Valley Entrance 等々力渓谷入口

谷の深さ約10mもある。

階段下は別世界が広がります。、ひんやりした空気、なんとも気持ちいい!水辺にカモが! あっ!あちこちにいる。かわいいです。

|

ここから1km渓谷沿いに散策します。

|

周りの深い緑の中、シダやヤシなど見られる。

斜面にはけやき、シラカシ、ヤマザクラ、カエデ類生い茂り、湧き水多い。

渓谷には オナガ、シジュウカラの声 ざわざわ鳥が飛び立つ音...

木道の横には水生植物が....まるで湿原地へ入って歩いているようだ。

通り過ぎるおじさんごきげんよく大手を振って. 通り過ぎるおじさんごきげんよく大手を振って.

Nogeootsuka Old tomb

都史跡 野毛大塚古墳

玉川野毛山公園まで260m |

|

公園到着 Park notice board 公園 掲示板

掲示板は少し不鮮明ですが 同様なことがらについて説明はされております。

古墳へ公園左側急坂を上ります。

Side-hole type burial mound(Todorokikeikoku No.3)横穴式古墳(等々力渓谷3号)

..

古墳の中覗く。 狭いですが思ったよりはっきり中が見られました。当時、道具を使ったにしても掘るのは並みたいていの作業ではなく困難を極めたのでは。

|

Explanatory text of Side-hole type burial mound(Todorokikeikoku No.3)

公園掲示板画と説明文

3号横穴

横穴は谷間の崖地に横に穴を掘って作られている。 玄室と仙道で構成されています。等々力渓谷周辺では古墳時代末から奈良時代(7~8世紀)に造られている。これは地域の有力な農民の墓で、3号横穴が完全な形で残った。泥岩の切石でふさがれた玄室の床には河原石が敷かれ、3体の人骨とともに一対の耳環(イヤリング)と土器が埋葬されていた。その前面に墓道が延びている。そこには土器が供えられ足り、火を焚いた跡が見られ、墓前祭が行われたことが分かる。

|

公園をあとにして 等々力不動尊 へ。

Immovable waterfall 不動の滝

今も滝に打たれる修業僧が見られるという。 ここで 暫し "break time! "

ending point

近くの階段を上り 等々力不動尊 に お参りします。

Todorokifudoson 等々力不動尊

お参りを終え 不動尊を上り国道沿いに駅に戻ります。

等々力渓谷は歩いた距離、時間は短かったが充実感ある一日~良い思い出に...

世田谷城址公園

Setagaya Castle 世田谷城

都文化財 昭和15年開園、世田谷百景選定公園 さぎ草伝説「常盤姫」の舞台

東急世田谷線 上町駅下車

歴史

1366年(貞治5)、吉良冶家氏が関東管領 足利基氏から、戦の手柄により、世田谷領をもらいうけて築城~二百数十年(八代に亘り)居城として栄え、吉良御所、世田谷御所と呼ばれました。

1590年(天正18年)豊臣秀吉が小田原の北条氏を滅ぼしたとき、北条氏と親戚関係にあった吉良氏も運命を共にしたため廃城となり江戸城改修に石材は利用されたと言われる。

公、樹木に覆われた自然豊かな公園

園内には、谷、丘 あり 昔 城があった面影を残している。 これ以上変わることなくこのままの景観を残して欲しいものです。心から念願します。

”家康公は名門の家系好き”とのことでかの有名な「忠臣蔵」の吉良上野介は祖が同じ故 北条系では本来はかなわぬ 政事を司る高い役職を与えられていたようです。

鮮明でないのですが、内容としては一応 上述の通りです。

Gosho Sakura 御所桜

Setagayajoshikouen~Gotokuji about 100m

世田谷城址公園~豪徳寺参門 100m位。

Gotokuji Temple founded in 1480 Seodong Temple Principle image; Shakanyorai

豪徳寺 創建 1480 曹洞宗寺院 本尊(釈迦如来)

歴史

豪徳寺付近は、中世の武蔵 吉良氏の居館都市、1590年の小田原征伐で廃城となった世田谷城の主要部だった。

豪徳寺(曹洞宗、泉岳寺末) 1480創建 本堂、法堂、庫裏が残っている。

豪徳寺は、世田谷城主吉良政忠が、文明十二年(1480)に亡くなった伯母の菩提のために建立したと伝える弘徳院を前身とする。寛永10年(1633)彦根藩主・井伊直孝が井伊氏の菩提寺として伽藍を創建し整備した。寺号は直孝の戒名「久昌院殿豪徳天英居士」による。

由緒

一説に「招き猫発祥の地」とされる(徳川家康に信任厚かった井伊直孝が世田谷領で鷹狩りをしているある夏の日、にわかに空が曇り夕立が降ってきた。近くの荒れはてた高徳院(豪徳寺の前身)で雨宿り、すると一匹の猫が手で招いていた。猫について庫裏に来た瞬間、先ほど直孝が立っていた寺の門に雷が落ち、門は焼けてしまった。直孝は猫のおかげで命拾いできた。 後 この寺を菩提寺とし、猫も手厚く葬ったという。今でも花柳界の信仰を集めているという招き猫で有名な寺である。)

参道 参道

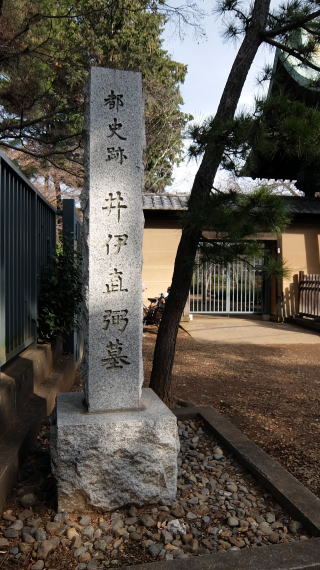

山門

境内には、桜田門外の変で暗殺された井伊直弼の墓が山門の左側にある。

Main hall 本堂

Triple tower 三重塔

左手の井伊家の墓所には、数十の墓石が整然と並んでいて、江戸時代を感ずる。

Setagayadaikanyashiki

Metropolitan designated historic spot, National important cultural property

世田谷代官屋敷 都指定史跡・国重文

アクセス 東急世田谷線 上町駅下車 徒歩5分

歴史

世田谷代官屋敷は、大場家が 江戸時代に彦根井伊家領世田谷(2300石余)の代官職 を務め、明治維新に至るまで世襲、代官役所としても使用。

大場家は大庭景親(おおばかげちか)の子孫と伝えられ、室町時代に世田谷吉良氏に仕えた。吉良氏は足利義氏の流れをくみ、西条吉良(のちの吉良上野介義央の系統)と東条吉良(大場家の主家)とに分かれている。

大場家は、天正18(1590)年の主家滅亡後は帰農して郷士となったと伝えられているが、寛永10(1633)年に、この地が彦根藩領となった時、代官に任じられ、以後明治維新まで代々代官職を継ぎ、領内20カ村を支配した。今も、敷地内に16代めの子孫の方々が生活している

大場家の屋敷は、天正の初め(1575年)、元宿(世田谷区役所のあたり)から移された。後、7代の盛政が1737年(元文2年)に立て直した。 1739に盛政が代官になった際にその私邸が代官屋敷となった。(公の陣屋ではない)

入館者入口

入館は無料 open 9:00~17:00

close :月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日も休館。) |

|

Main house 主家 Well 井戸

The front of the image is in the ground 画像の手前は土間になっています。▲

手前の部屋は名主詰所

right from ground is lords room 土間から入るとすぐ右側にある。 ▼ 板の間の廊下が手前になる。

土間の天井の梁はすごい!

土間から臨む。

Shirasuato 白洲跡

Trace keeping a sinner 罪人を留め置く場所

Boro market street ボロ市日和 区の無形文化財

代官屋敷の前の道は、通称"世田谷ボロ市通り"。ボロ市は、400年以上続く世田谷の伝統行事。毎年12月15・16日と1月15・16日の年2回、市が開かれる。

700店以上の出店があり例年70万~80万人(4日間)の近隣はもとより全国からバスツアー買い物客で賑わう。

芦花公園公開準備中。 Not constructed yet, sorry!

芦花公園

昭和11年の蘆花没後10周年忌に際し、徳富愛子夫人から当時の家屋、耕地など旧邸地の

一切が東京市に寄贈され、市では昭和13年、夫人の意向に沿って、武 蔵野の風景を保存し

、公園として公開を開始しました。これらの建物は老朽化により昭和58年~60年度にかけて

改修を行い、「徳冨蘆花旧宅」として、昭和 61年3月10日東京都の史跡に指定されました。

ケヤキ、桜、プラタナス、ユリノキと大きく育った木々は、武蔵野林の名残もあるのでしょうか。

back to top

Copyright(C)2010 Fumiko Mabe.All rights Reserved.

Images for Fumiko Mabe only. Images may not be copied, modified,

or reused.

当ホームページ掲載写真・イラスト等の無断転用複製禁止します。写真撮影:馬部 文子

|